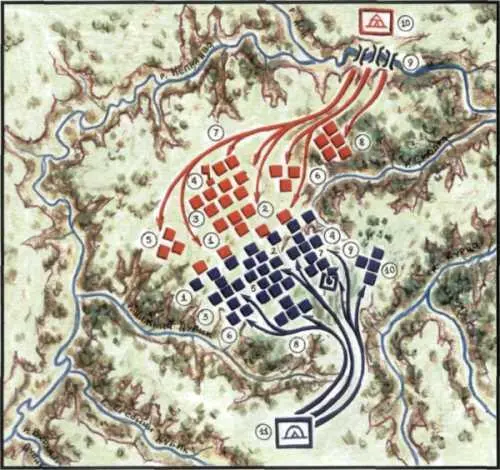

В авангарде построения находится «сторожевой» полк. Им руководили Михаил Иванович Окинфович, князь Семён Константинович Оболенский, князь Иван Тарусский и Андрей Серкизович (Андрей Иванович Серкизов).

«Передовым» полком командовали теперь литовские князья Дмитрий Ольгердович и Андрей Ольгердович, Микула Васильевич (Вельяминов) и князь Федор Романович Белозерский.

Командование большим полком принял Дмитрий Иванович Московский, а с ним боярин Михаил Андреевич Бренко, Иван Родионович Квашня и князь Иван Васильевич Смоленский.

Полком левой руки командовали князь Василий Васильевич Ярославский, Лев Морозов и Федор Михайлович Моложский. Полком правой руки — князь Андрей Фёдорович Ростовский, Федор Грунка и князь Андрей Фёдорович Стародубовский.

По именам командиров засадного полка можно догадаться, насколько важное значение придавалось его действиям на поле боя. Это были князь Владимир Андреевич Серпуховский, двоюродный брат Дмитрия Ивановича Московского, его вернейший сподвижник, Дмитрий Михайлович Боброк Волынский, князь Роман Михайлович Брянский, князь Василий Михайлович Кашинский, князь Роман Семёнович Новосильский.

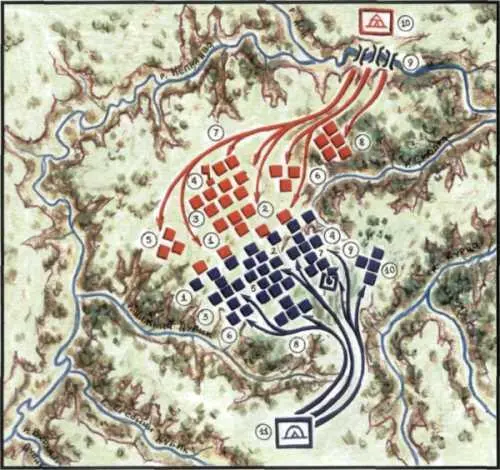

Продвижение и построение войск перед битвой.

Войска Дмитрия Донского:

1 — сторожевой полк,

2 — передовой полк,

3 — большой полк,

4 — ставка Дмитрия Донского,

5 — полк правой руки,

6 — полк левой руки,

7 — резерв,

8 — засадный полк,

9 — место переправы,

10 — лагерь.

Войска Мамая:

1 — сторожевые отряды,

2 — наёмная пехота,

3 — полк левой руки,

4 — полк правой руки (2,3,4 — 1-й эшелон построения),

5 — большой полк,

6 — 2-й эшелон полка левой руки,

7 — 2-й эшелон полка правой руки,

8 — 2-й эшелон большого полка,

9 — ставка Мамая,

10 — резерв ставки,

11 — лагерь

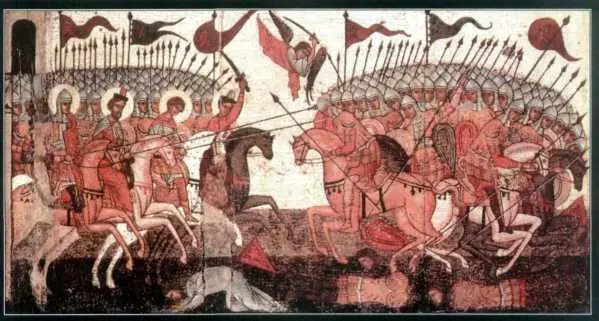

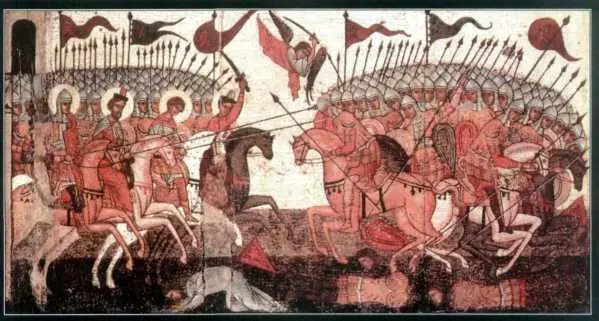

Каждый из этих командиров, несомненно, руководил собственным отрядом-«стягом», выполнявшим боевую задачу в рамках общей задачи полка. Если так, то всего в войске было 23 «стяга». У каждого полка, очевидно, было собственное знамя, а над большим полком реяло знамя главнокомандующего. Великокняжеское знамя было красного цвета, с изображением Спаса Нерукотворного. Оно служило своеобразным ориентиром для всей армии. Оно должно было стать символом победы — или пасть вместе с армией в случае поражения. Не случайно самая страшная сеча шла вокруг великокняжеского знамени…

Общим построением руководил виднейший полководец того времени, великокняжеский воевода Дмитрий Михайлович Боброк Волынский. Дмитрий Михайлович приехал на Русь с Волыни, некоторое время служил у нижегородского князя, затем, незадолго до похода на Рязань в 1371 году, перешёл на службу к Дмитрию Ивановичу Московскому, у которого был в великой милости. По некоторым сведениям, был внуком литовского князя Гедимина, то есть принадлежал ко второму по знатности после Рюриковичей княжескому роду — Гедиминовичам. То есть Ягайло был двоюродным братом Боброка Волынского. После Куликовской битвы Дмитрий Иванович выдал за Дмитрия Михайловича свою сестру Анну, что вряд ли было бы возможно при менее знатном его происхождении.

Итак, полки были построены и готовы к бою, наступило время решающей битвы.

Битва новгородцев с суздальцами. (фрагмент). Икона начала 15в. Новгород. (Новгородский гос. объединён, музей-заповедник)

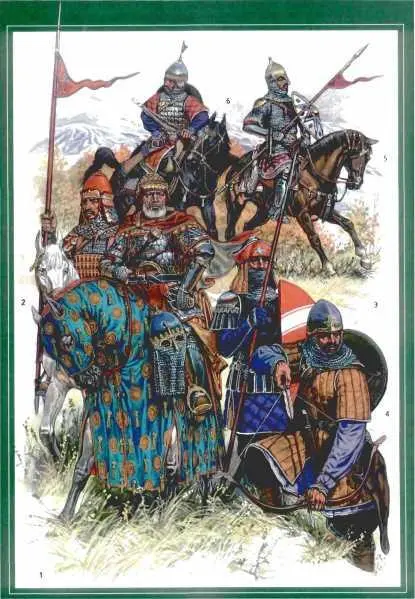

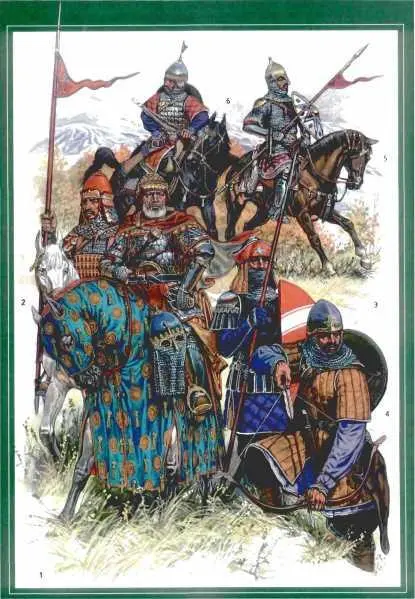

Союзники

1. Армянский военачальник.

На протяжении многих столетий армянские воины славились своим боевым мастерством, И в армии Золотой Орды армянские отряды из генуэзских факторий играли важную роль. Изображённый здесь военачальник экипирован сообразно своему рангу. В его комплект защитного вооружения входит кольчуга с длинными рукавами и кольчужными рукавицами, поверх которой надет чешуйчатый доспех с оплечьями, достаточно анахроничный для этого периода. Дополнительная вызолоченная пластина прикрывает живот. Помимо рукавов кольчуги, руки защищены створчатыми наручами и налокотниками. Поножи также створчатые, соединённые кольчужным плетением с наколенными и набедренными пластинами. На голове — стёганая шапка с нашитыми на неё позолоченными чешуями, типа европейского сервильера. Поверх него в бою надевается высокий цельнотянутый шлем с подвижным наносником-стрелкой и кольчужной бармицей — типичное изделие оружейников Золотой Орды конца 14 века. Щит — круглый плоский, расписной. На боку всадника — длинный меч, в руке — позолоченная булава, возможно, символ его ранга.

Читать дальше