После очередного застолья (у некоего Медия) Александр простудился и заболел, по некоторым предположениям, воспалением легких; полагают, что у него была также и тропическая малярия. Он пытался заниматься делами, приносил жертвы, велел Неарху готовиться к походу. Но с каждым днем Александру становилось все хуже и хуже, он уже не мог говорить. Солдаты взволновались и пожелали видеть царя; медленно один за другим проходили они мимо постели больного, с трудом пожимавшего им руки и приветствовавшего их взглядом. Несколько приближенных, по стародавнему греческому обычаю, легли спать в храме Сараписа, надеясь, что тот явится к ним во сне и скажет, не следует ли принести царя в храм и там умолять об исцелении. Бог, как говорили, повелел не трогать Александра с места [Арриан, 7, 24, 4 – 26, 2; Плутарх, Алекс, 75–76; Диодор, 17, 116, 1–5].

В античной историографии широко распространялись рассказы о том, что Александр был якобы отравлен по приказанию Антипатра и что яд приготовил Аристотель [Арриан, 7, 27, 1–2; Плутарх, Алекс, 77; ср.: Диодор, 17, 117, 5; Руф, 10, 10, 14; Юстин, 12, 13, 6 – 14, 9]. Однако Арриан, наиболее достоверный источник, не доверяет этому преданию [7, 27, 3]. Вероятно, придуманы и последние слова Александра: что он завещает свою власть „лучшему“ (возможен также другой перевод: „сильнейшему“), что он предвидит большое состязание над своей могилой [Арриан, 7, 26, 3; Руф, 10, 5, 1–6; ср.: Юстин, 12, 15, 1-13].

13 июня 323 г. (28 даисия по македонскому календарю, соответственно 28 таргелиона – по афинскому), в 114 олимпиаду, в год, когда архонтом в Афинах был Гегесий, Александр скончался.

… Признание величия, неизмеримого мерой хорошего и дурного, есть только признание своей ничтожности и неизмеримой малости… И нет величия там, где нет простоты, добра и правды.

Л. Н. Толстой

Короткая жизнь Александра Македонского, оборвавшаяся примерно 2300 лет тому назад, вся сосредоточена в походе на Восток, разрушении Ахеменидской державы, создании на ее обломках собственного государства. Оно по замыслу должно было охватить весь известный грекам цивилизованный мир от Атлантического океана до Инда, от Дуная и Северного Причерноморья до Эфиопии. Эта задача при тогдашнем уровне экономических связей, конечно, была совершенно нереальной. У Александра хватило сил для того, чтобы й решить своих противников и на какое-то время подчинить себе территории, по которым он прошел огнем и мечом, но у него не было ни сил, ни средств, чтобы сцементировать созданное им государство, сделать прочной свою власть (и своих преемников), хотя он и прилагал максимум стараний. Погибла и династия Аргеадов. В 317 г. по приказанию Олимпиады были убиты Арридей и его жена Евридика. В 316 г. Кассандр, сын Антипатра, велел убить саму Олимпиаду, а в 311 г. – находившихся под стражей Роксану и ее сына Александра IV. Другой сын Александра, Геракл, пал жертвой Полиперхонта.

В то же время деятельность Александра не была безрезультатной. Его поход ознаменовал собою начало нового этапа в истории стран и народов Восточного Средиземноморья – эпохи эллинизма. Это не значит, разумеется, что эллинизм явился творением Александра, результатом только его личных усилий, как это иногда пытаются изобразить, и тем более не значит, что Александр положил начало господству Европы над Азией. Эллинизм был следствием объективных внутренних процессов, имевших место в социально-экономической, политической и культурной жизни народов Греции и Ближнего Востока в предшествующий период. И нее же сбрасывать со счета македонского царя нельзя.

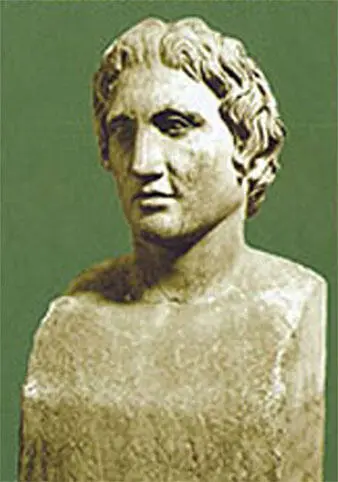

Копия портрета Александра Македонского работы Лисиппа (вторая половина IV в. до н. э.). Париж, Лувр.

Поход Александра сделал возможной греческую колонизацию Востока, создал условия для интенсивного культурного взаимодействия греков и народов Востока, на основе которого сложилась новая синкретическая цивилизация (эллинистическая), ставшая впоследствии фундаментом двух культур: европейской и ближневосточной арабской. Поход Александра в решающей степени способствовал разрушению перегородок между народами Восточного Средиземноморья. Основы идеологии, согласно которой „несть ни эллина, ни иудея“, были заложены уже тогда [Плутарх. О судьбе, 1, 6].

Поход Александра на Восток далеко раздвинул географический горизонт греков и сделал возможными контакты Греции с отдаленнейшими областями тогдашнего мира; он сыграл заметную роль в развитии естественных наук.

Читать дальше