Закончилась карьера Ершова так же, как у Курбатова – опалой и следствием. Единственное различие заключалось в том, что Курбатова погубила вражда с Меншиковым, а Ершова, наоборот, близость к временщику. Когда закатилась звезда светлейшего, сгинул и его ставленник. В виде особой милости Ершову дозволили удалиться в монастырь, где бывший начальник всех монастырей и умер.

Существовала еще одна разновидность прибыльщиков – прожектеры, то есть люди, которые занимались не практической деятельностью, а представляли наверх прожекты, нацеленные на пользу государства. Самым известным из подобных теоретиков является Иван Тихонович Посошков (1652–1726), вся слава к которому, впрочем, пришла посмертно.

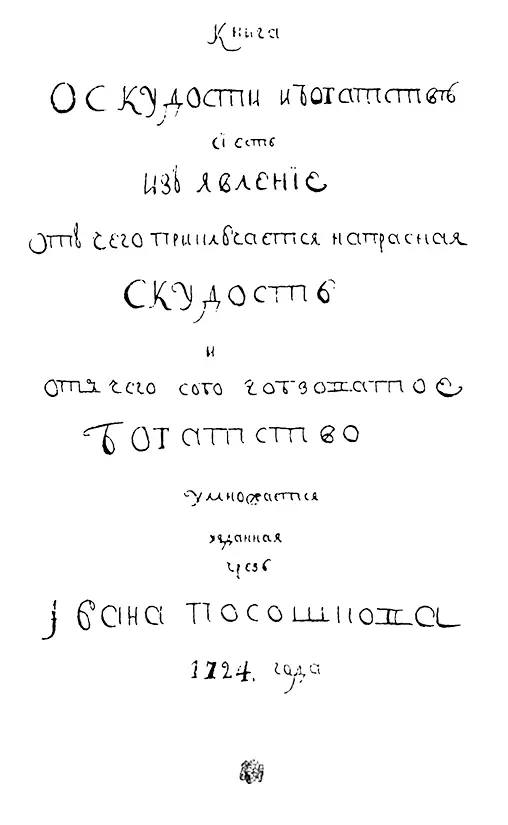

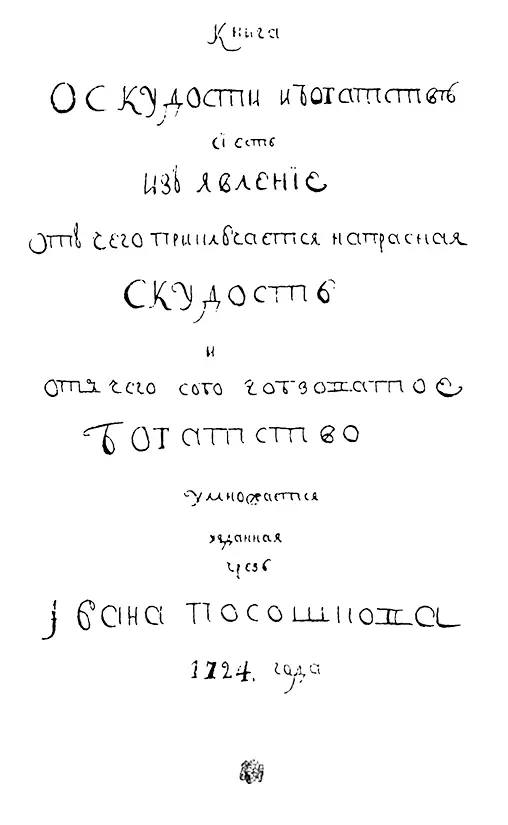

Он служил при Курбатове, когда тот начальствовал в Оружейной палате, и тоже пытался придумать что-то полезное, но по мелочи и без особого успеха: изобретал какие-то сошки для мушкетов, пробовал наладить казенную добычу серы, что-то исправить в чеканке серебряной монеты, однако на этом поприще выдвинуться не сумел. Несколько лучше получались у Посошкова коммерческие затеи – он брался печатать игральные карты, служил «водочным мастером», завел винокуренное дело, так что какого-никакого достатка достиг. Но больше всего он любил составлять прожекты, которые подавал в разные инстанции. Самый важный из них, озаглавленный «Книга о скудости и богатстве», Посошков в 1724 году вручил самому царю.

Титульный лист посошковского сочинения

Это была всеобъемлющая, смелая программа не просто повышения казенных доходов, но перестройки всей системы власти. Некоторые положения «Книги» звучат злободневно и сегодня: «У нас вера святая, благочестивая и на весь свет славная, а судная расправа никуда не годится: какие указы ни состоятся, все ни во что обращаются, но всяк по своему обычаю делает. И пока прямое правосудие у нас в России не устроится и все совершенно не укоренится, никакими мерами богатым нам быть, как в других землях, нельзя, также и славы доброй нам не нажить, потому что все пакости и непостоянство в нас чинятся от неправого суда, от нездравого рассуждения, от нерассмотрительного правления и от разбоев». Иными словами, речь шла не более не менее как о создании правового государства, в котором властвовал бы закон. «Неправда вкоренилась и застарела в правителях, от мала до велика все стали быть поползновенны – одни для взяток, другие боясь сильных лиц. Оттого всякие дела государевы неспоры, сыски неправы, указы недействительны», – совершенно справедливо указывал прожектер на хронические болезни «ордынского» государства.

Не похоже, что Петр хоть как-то заинтересовался подобной идеологией. В любом случае царь вскоре умер, а публицисту пришлось расплачиваться за свое вольнодумство. Старика забрали в Тайную канцелярию и заморили в темнице. Правовое государство в России строить никто не планировал.

О петровских радетелях государственного дохода историки обычно пишут одобрительно, считая их деятельность полезной. Однако чего в ней было больше – пользы или вреда – вопрос неочевидный.

Да, прибыльщики были активны и изобретательны – не только из честолюбия, но и ради собственной выгоды, поскольку получали четверть, а то и треть новопридуманного барыша. При этом почти всегда придумки сводились к одному и тому же: как бы похитрее урвать еще кусок от торговли, или от промышленности, или от крестьян с посадскими.

В. Ключевский, относившийся к «прибыльщичеству» критически, пишет: «Новые налоги, как из худого решета, посыпались на головы русских плательщиков. Начиная с 1704 года один за другим вводились сборы: поземельный, померный и весчий [на вес], хомутейный, шапочный и сапожный…, с извозчиков – десятая доля найма, посаженный [с садов], покосовщинный, кожный…, пчельный, банный, мельничный, с постоялых дворов, с найма домов, с наемных углов, пролубной [с прорубей], ледокольный, погребной, водопойный, трубный…, с плавных судов, с дров, с продажи съестного, с арбузов, огурцов, орехов, и “другие мелочные всякие сборы”». Некий Парамон Старцев, возглавлявший Медовую канцелярию, бравшую подать с пчеловодов, придумал еще облагать нехристиан специальным налогом за иноверческие свадьбы. И конца этому повальному вымогательству не было.

Креатив прибыльщиков сильно раздражал людей, а настоящего дохода давал не так уж много. Хваленый гербовой сбор, про который так много написано, в 1724 году, то есть через четверть века после своего введения, дал в казну всего 17 тысяч рублей, примерно 0,2 % бюджетных поступлений. Налог на бороды, еще одно громкое обирательство населения, дал вовсе смехотворные 297 рублей 20 копеек.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу