Петру идея чрезвычайно понравилась, и скоро образовался целый разряд штатных и внештатных доброхотов, старательно изыскивавших способы «чинить государю прибыль». Большей или меньшей известности достигли человек двадцать, но прибыльщиков разного уровня и разной успешности было гораздо больше. Многие вышли из грамотных боярских дворовых, которые из-за близости к большим людям и большим делам обладали кругозором и сметливостью.

Самым активным и известным из прибыльщиков так и остался Алексей Александрович Курбатов (1663–1721), беспрестанно изыскивавший новые возможности пополнения казны. Некоторые его «доносы» (так назывались просто донесения) были мелкими: например, он обнаружил, что английские учителя в Навигацкой школе «по своему обыкновению почасту и долго проспят», или разоблачил в Серебряном ряду фальшивомонетчика, или присоветовал отобрать у разгульных купцов припрятанное богатство, ибо они его все равно «небрегут и пьянством своим истощают». Однако некоторые инициативы Курбатова имели серьезное государственное значение.

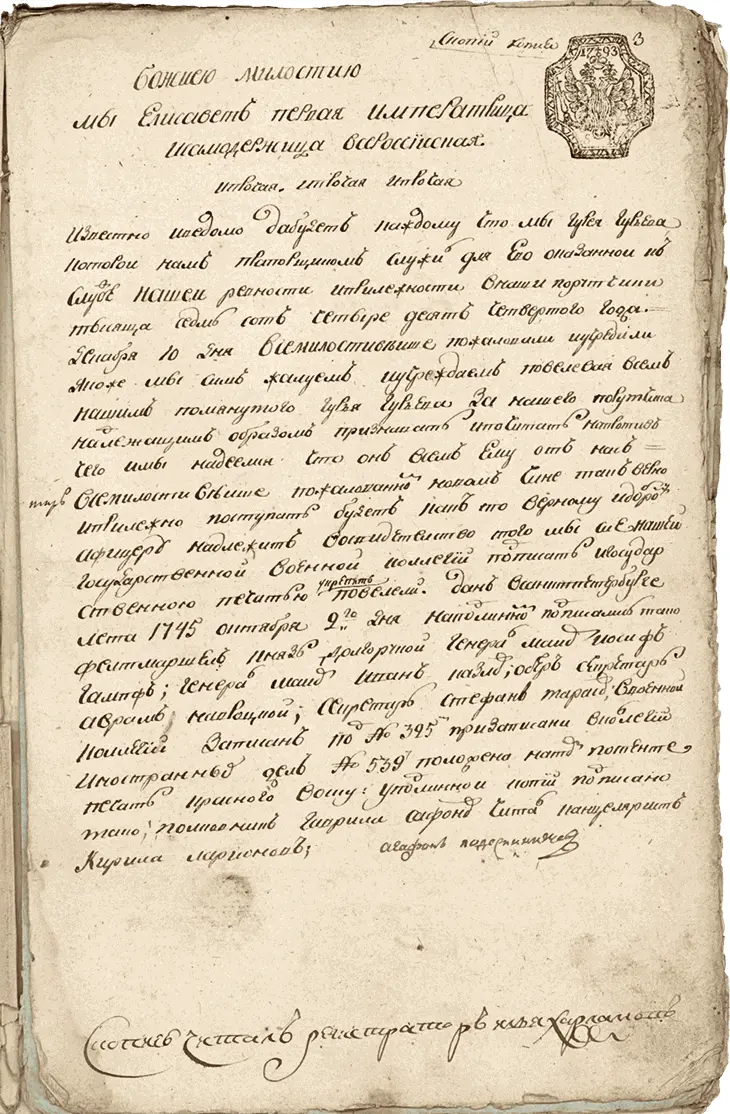

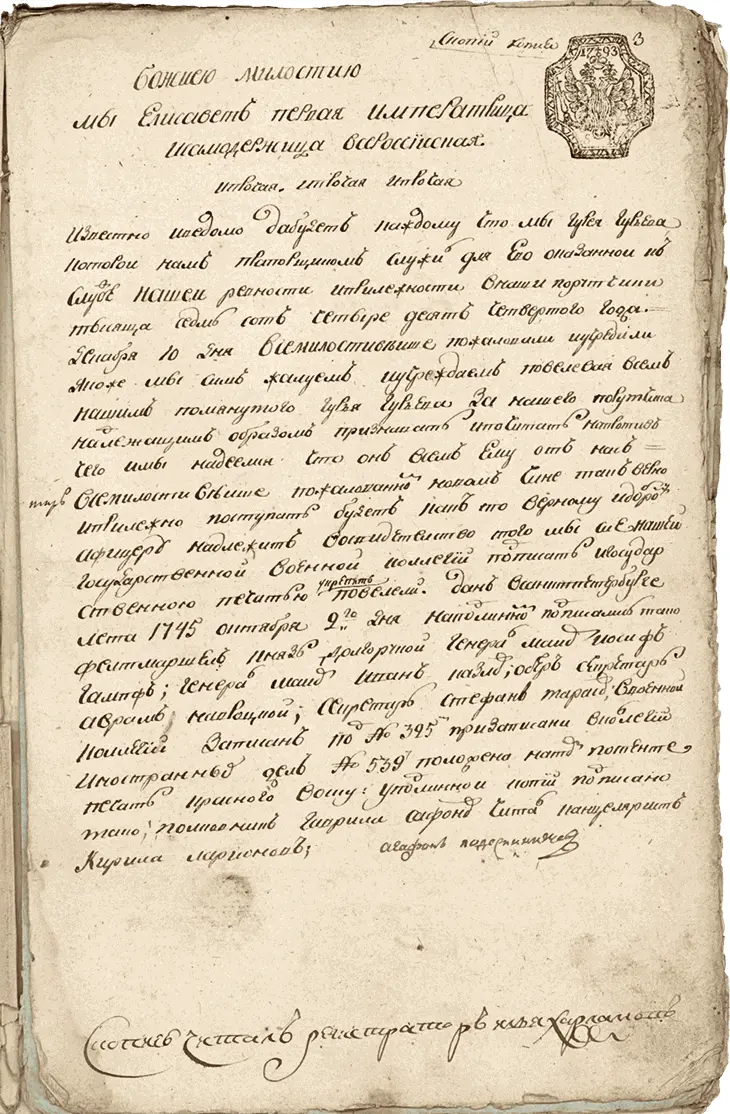

Документ на гербовой бумаге. Середина XVIII века

В конце 1700 года, когда умер патриарх Адриан, прибыльщик посоветовал царю не торопиться с выборами нового главы церкви, а лучше «учредить особливый расправный приказ для сбора и хранения [церковной] казны». Время было лихое, посленарвское, Петр отчаянно нуждался в деньгах, и совет пришелся кстати. Церковное имущество перешло под управление государства – Монастырского приказа, а патриархов в романовской монархии больше не будет.

Еще одну ценную рекомендацию государю Курбатов дал в 1709 году, когда по всем областям дьяки начали выколачивать из крестьян недоимки за многие годы. Прибыльщик написал царю: «Ежели вашим призрением [должники] ныне вскоре отсрочкою помиловани не будут, то в сих последних сего года месяцех премногое приимут разорение и, бог весть, будут ли впредь инии даней ваших тяглецы». Царь хоть и нуждался в деньгах, но умному совету последовал, повелев ограничить податные претензии только двумя последними годами.

В награду за усердие Петр продвигал полезного человека по службе. Сначала Курбатов числился дьяком Оружейной палаты, в 1705 году стал ратушным обер-инспектором (по определению Ключевского – «министром городов и финансов»), а в 1711 году получил пост архангельского вице-губернатора. Эта должность была очень важна, поскольку через Архангельск шла основная часть экспортно-импортных операций, и значительная часть денег прилипала к рукам нечистоплотных распорядителей.

Курбатов с пылом взялся за дело, рассчитывая вскоре выслужиться в губернаторы (царь ему это обещал). Алексей Александрович довольно быстро вышел на главных лихоимцев, братьев Соловьевых, которые ведали казенными продажами. Как выяснилось, они наворовали чуть не на 700 тысяч рублей. Но Соловьевым покровительствовал сам Меншиков, а такой противник прибыльщику был не по зубам. Его самого отдали под следствие, благо было за что (Курбатов тоже приворовывал, хоть и в не сопоставимых с Соловьевыми размерах – сущие пустяки, 16 тысяч). Дело тянулось целых семь лет, и до его окончания знаменитый прибыльщик не дожил, так и умер под следствием.

Немногим веселей была судьба другого прославленного «вымышленника» Василия Семеновича Ершова (1672–1729?), который поднялся по чиновной лестнице еще выше. Это тоже был дворовый человек, слуга князя Михаила Черкасского, одного из предводителей нарышкинской партии.

Ершов обратил на себя царское внимание «рационализаторскими предложениями», эффект от которых современники оценивали в 90 тысяч рублей. Покровительствовал Ершову сам Меншиков, с которым, в отличие от Курбатова, Василий Семенович никогда не ссорился и сделал головокружительную карьеру.

В 32 года бывший холоп уже судья дворцовой канцелярии; затем возглавляет Конюшенный приказ, а в 1711 году получает в ведение Московскую, в ту пору еще столичную, губернию. Правда, вскоре безродного Ершова спускают в вице-губернаторы, но он остается фактическим хозяином Москвы, однажды даже свалив очередного начальника губернатора А. Салтыкова.

Следующим назначением деятельного администратора и опытного финансиста стало главенство в Монастырском приказе, то есть управление огромным церковным хозяйством, в котором одних только крестьянских дворов насчитывалось полтораста тысяч.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу