Для осуществления проекта требовались деньги, и изобретатель написал письмо князю А. Черторыскому, приложив к нему чертежи, однако ответа на свое предложение так и не получил. Тем не менее, он продолжал работать над своим изобретением и в 1867 г. направил его усовершенствованный проект французскому императору Наполеону III. Тот заинтересовался необычной машиной и передал проект на экспертизу в Военное министерство. Но всему помешала Франко-прусская война 1870–1871 гг., которую Франция проиграла, причем во время Парижской коммуны сгорел архив министерства вместе с чертежами Букоты.

Однако в архиве князя Черторыского сохранился проект 1841 г. В предисловии к нему можно найти такие слова: «Без нее (т. е. артиллерии. — В. Ш.) ни одно современное войско не способно успешно сражаться», однако главный ее недостаток, указывает автор, заключается в ее малоподвижности. Поэтому далее он пишет:

«Большее совершенство артиллерии в передвижениях есть неоспоримое условие победы».

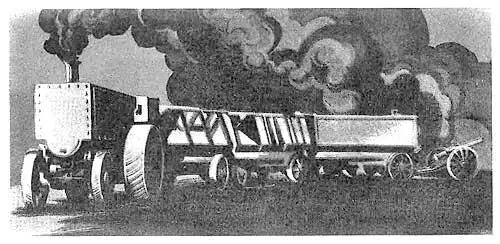

Кстати, то, что именно гусеницам, а не колесам, принадлежит будущее в оснащении ими боевых машин, изобретатели начали понимать уже в то далекое от современности время. Например, в 1852 г. некий англичанин Смит также разработал паровой самоход, вооруженный артиллерией, однако сам изобретатель признавал, что из-за того, что машина имеет колесное шасси, ее нельзя применять на дорогах с мягким покрытием. А вот Антанас Букота сумел предусмотреть подобное обстоятельство!

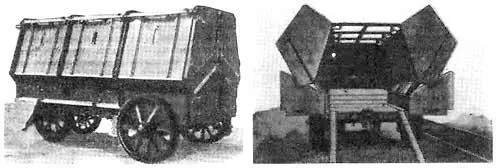

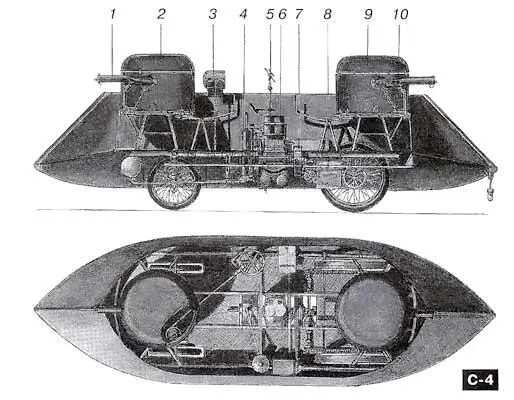

В 1900 г. в ходе Англо-бурской войны англичане начали использовать для транспортировки войск вглубь Африки бронированные повозки, которые буксировал паровой автомобиль — тягач. На них стояли броневые листы толщиной 6,3 мм, которые не пробивались пулями маузеровских ружей даже на самых коротких дистанциях. А уже в 1902 г. англичанин Роберт Симмс предложил бронеавтомобиль с двумя пулеметами системы Максима в башнях. Машина имела открытый сверху броневой кузов, который напоминал корпус боевого корабля, а спереди и сзади нависал над колесами.

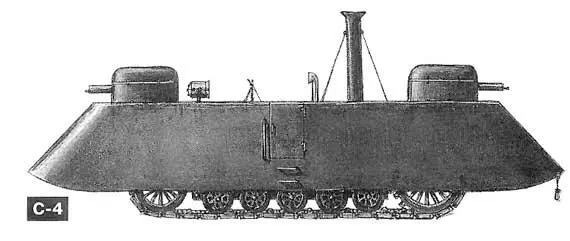

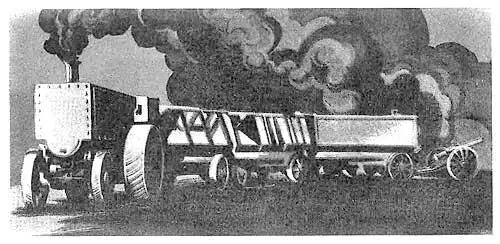

Английский безрельсовый бронепоезд

Английский безрельсовый броневагон

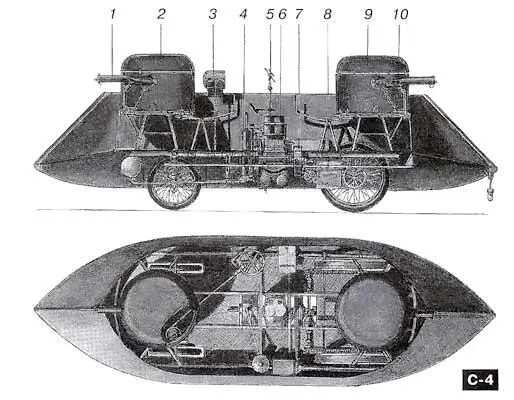

Правда, демонстрировался бронеавтомобиль Симмса без башен, вместо которых на нем установили два пулемета и 40-мм автоматическую пушку Максима «пом-пом», закрытые броневыми щитами. Для безопасного наблюдения за полем боя уже тогда использовался перископ, а толщина брони составляла 6 мм. Четырехцилиндровый двигатель «Даймлер» работал на тяжелом топливе, вот только мощность его 16 л. с. для подобной машины была явно недостаточной.

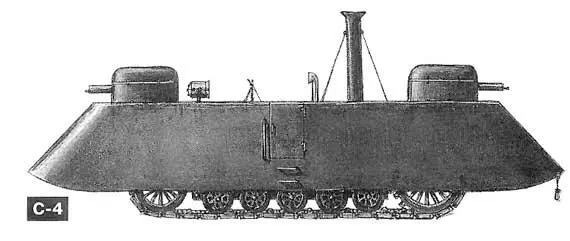

Между тем лишь стоит приглядеться к машине Симмса, чтобы увидеть, что перед нами готовый танк, которому не хватает только гусениц. Двигатель его вполне можно было бы разместить в центре корпуса между башнями, причем совершенно открыто, что гарантировало бы экипажу машины куда более комфортные условия, чем на первых английских танках более позднего образца. Постов управления также могло бы быть два — спереди и сзади, чтобы столь ценная боевая машина могла бы двигаться в боевых условиях не разворачиваясь!

Бронеавтомобиль Симса:

1, 10 — пулеметы ; 2 — носовая башня ; 3 — прожектор ; 4 — рулевая колонка ; 5 — перископ ; 6 — двигатель ; 7 — сцепление ; 8 — цепная передача ; 9 — кормовая башня

Возможный вариант переделки бронеавтомобиля Симса в танк

Тем не менее, о гусеничном варианте этой машины даже и не шла речь, и первыми боевыми бронированными средствами ведения войны стали бронеавтомобили, в частности знаменитый бронеавтомобиь М. Накашидзе с пулеметом, расположенным в башне. Гусеничные машины проектировались, но интереса не вызывали, что можно сказать и про известный проект поручика австро-венгерской армии Г. Бурштыня, представленный в 1911 г., но не реализованный точно так же, как и проекты американцев Клива Шаффера, Е. М. Уиллока, Френсиса С. Лава и австралийца Ланселота де Моля (1912 г.), у которого гусеничные шасси предполагалось сделать изгибающимися в горизонтальной плоскости, чтобы машина могла совершать повороты.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу