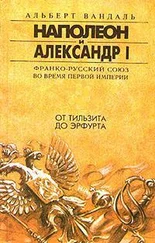

ГЛАВА III. СРЕДСТВО К СОГЛАШЕНИЮ

Приближение русских армий к границе. Поход в герцогству Варшавскому. – Сборные пункты. – От дунайской армии отделяется несколько дивизий. – Предосторожности для обеспечения тайны военных приготовлений. – Строгая охрана границы. – Резервы. – Слухи в Петербурге и в польских провинциях. – Неутешительные сообщения Чарторижского. – Непоколебимая верность командиров варшавских войск. – Австрия уклоняется от союза и даже от обещания соблюдать нейтралитет. – Влияние эрцгерцога Карла проявляется в духе, враждебном России. – Какое придумано средство заручиться его содействием, или, в крайнем случае, обезвредить его влияние. – Женская дипломатия. Намеки Штакельберга по поводу возможного вступления русских в Галицию. – Меттерних добивается права составить угрожающий ответ. – Разочарования Александра. – Он откладывает выполнение своего плана. – Канцлер Румянцев восхваляет политику сближения о Францией. – Он думает, что нашел способ решения. – Мысль просить у Наполеона в возмещение за Ольденбург часть варшавской территории. – Александр соглашается на попытку к примирению на этой основе. – Необыкновенный характер предстоящих переговоров. – Русский государь и его министр хотят говорить только полусловами и намеками. – Коленкуру предлагают загадку и дают данные для ее решения. – Царь поручает Чернышеву письмо к императору; оно написано с большим достоинством и искусством. Метафора графа Румянцева. – Коленкур получает сообщение о своем отозвании, но до приезда заместителя, генерала графа Лористона, остается в Петербурге. – Александр действует со свойственным ему обаянием. – Отъезд Чернышева в Париж.

В марте русские войска готовы были приступить к выполнению грандиозного плана, т. е. к занятию Польши, если бы она пошла им навстречу. Армия, назначенная для начала операций, шла по Двине, имея впереди себя сильный авангард. Она двинулась на юго-запад, в смежные с герцогством Варшавским Литву и Подолию, и шла большими переходами, широко развернутым фронтом, скрытая за густыми лесами и песчаными холмами. Стоявшие в тылу у нее – в Финляндии – войска покидали свои стоянки и пробирались вдоль побережья к Курляндии, чтобы оттуда перейти в Польшу. Вблизи границы были намечены сборные пункты: Вильна, Гродно, Бржеск и Белосток. [130]В намеченных местах устраивались магазины, продовольственные склады, склады боевых припасов. Местные власти заготовляли квартиры и провиант для войск, о приходе которых им было объявлено заранее. На Немане и Буге были собраны лодки, барки и все, что нужно для облегчения переправы. [131]Предполагалось устроить главную квартиру в Слониме, на юге от Вильны. Командирами главных корпусов назначены были генералы Эссен, Дохтуров и Каменский. Предварительно они были вызваны в Петербург, где и получили инструкции. [132]

Одновременно с движением войск с севера на юг шли на соединение с ними, согласно выработанному плану кампании, войска и с юга на север. Дунайская армия, повернутая до сих пор фронтом к туркам, зимовала в Молдавии. Несколько дивизий этой армии снялись с квартир, и, круто переменив фронт, пошли по направлению к Подолии и Волыни, чтобы присоединиться к пришедшим о севера войскам и стать на их левом фланге. В письмах к Чарторижскому Александр говорил о выделении некоторых частей из войск на Восток только предположительно. “Молдавская армия, – писал он, – могла бы также отделить несколько дивизий, не теряя из-за этого возможности держаться оборонительно”. [133]Идя далее своих обещаний, он, чтобы укрепить центр, ослаблял фланги, не останавливаясь даже перед тем, что Финляндия может подвергнуться опасности и придется отложить мир с турками. Итак, “предназначенная сражаться вместе с поляками армия”, доведя до полного комплекта наличный состав своих частей, усиленная добавочными корпусами, становилась в линию, строясь по дивизиям от Балтийского моря до Днепра.

Все эти операции были окружены глубочайшей тай ной. Часто войска не шли обычным путем – столбовыми дорогами. Разбитые на многочисленные, разбросанные на громадном пространстве отряды, они шли батальонами или даже ротами, пробираясь “проселочными дорогами, такими, которые никогда не были военными путями”. [134]Чтобы герметически запереть и замуровать границы, чтобы закрыть ходы и выходы и защититься от шпионов, были приняты самые строгие меры предосторожности. Вдоль всей границы под предлогом необходимости усилить таможенный надзор и лучше обеспечить строгое исполнение запретительных постановлений были расставлены казачьи отряды. Кавалерийские пикеты, соединенные друг с другом патрулями, разъезжавшими день и ночь, охраняли все ходы и выходы. Внутри страны, даже на довольно большом расстоянии от границы, по дорогам “на каждой версте” стояли посты. Они останавливали путешественников осматривали их вещи, рылись в бумагах, требовали для удостоверения личности паспорта. [135]Вот под какой густой завесой наполнялись войсками Литва, Волынь и Подолия.

Читать дальше