Разрабатывая основы хронотроники, изучая законы эволюции, применяя математические методы в изучении сложных социальных систем, мы доказываем, что мир многомерен, а исследователь всегда работает в некоем «подпространстве», то есть всегда имеет дело лишь с проекцией реального мира, работает с отображениями реального мира в этом подпространстве . Но выбор проекции остается за исследователем, и если он ангажирован, если допускает только одну версию истории, – правдивой истории он не получит.

Приверженность тому или иному подходу к истории вредит науке, когда работы пишутся из конъюнктурных соображений. Но мы должны понимать, что весь комплекс различных подходов к истории дает различные «проекции» реального исторического процесса, отражая ее многомерность в целом, а это полезно. Проблема в том, что у историков нет метода такого объединения. Нет понимания законов эволюции, которым подчиняются все общественные структуры, в том числе их собственная наука, их собственное научное сообщество!

История всегда находится между двумя крайностями: с одной стороны ее ограничивает хроника действительно произошедших событий, а со второй – заданная схема, определяющая для историка, к чему он должен эту историю вывести, – не важно, чем задается эта схема, стилем мышления самого историка или приказом политического властелина. Разумеется, из огромного количества событий всегда можно вытащить подпоследовательность, которая сводима к любому наперед заданному результату! Вот почему, на наш взгляд, между историей-описанием (летописью) и историей-каноном (учебником) должен сложиться огромный пласт многомерной истории-науки; внутри этой толщи можно будет проводить трассы вариантов истории. И наконец тогда «заиграет» все: религиозные идеи и географический фактор, «роль личности в истории» и технологическое превосходство…

А для того чтобы делать надежные выводы, всегда надо следовать некоторой соразмерности, а именно – занимаясь деталями, помнить, в связи с какой общей задачей мы ими занимаемся. А выдвигая общие положения, нельзя забывать, на базе каких конкретных фактов они выдвигаются! Тут мы, кстати, обоснуем один очень важный методологический принцип, который мы почерпнули в истории физики и предлагаем назвать «принципом Кулона». Вот его суть.

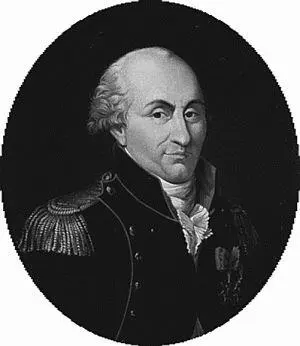

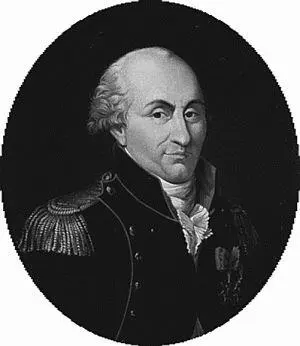

Шарль Огюст Кулон (1736–1806) был признанным авторитетом в теории упругости. Приступая к своим работам по электричеству, он сумел создать уникальный прибор – крутильные весы для исследований по взаимодействию электрических зарядов. То, что он создал достаточно точный прибор, это понятно. Чем точнее прибор, тем с бóльшей точностью можно обнаружить существующую закономерность. Известно, что ряд его последователей, сделав менее точный прибор, не получили той закономерности во взаимодействии электрических зарядов, которую получил Кулон. Но есть и вторая сторона изобретения Кулона. Его прибор был достаточно грубым ! В силу этого большое количество дополнительных закономерностей не смогло закрыть основную, потому он и смог ее обнаружить. Мы не знаем, случайно это у него получилось или так и было задумано. Но, как бы то ни было, метод оказался весьма продуктивным.

Шарль Огюст Кулон

Итак, смысл принципа Кулона в том, что, стремясь обнаружить ту или иную закономерность, следует иметь достаточную точность. Ее превышение может привести к необнаружению искомой закономерности из-за маскирующих ее «шумов».

Ни одно национальное развитие не может быть абсолютно схожим ни с каким другим – с этим, наверное, не будет спорить никто из историков. Природа задает сообществам разных территорий разные начальные и граничные условия, придавая каждой стране, любой нации своеобразность, что-то, свойственное только данному случаю. Если сравнить между собою одни только готовые результаты, забывая об условиях, в которых они возникли, конечно, сравнение окажется затруднительным. Но в каждой стране тем или иным образом должны также проявляться и общие закономерности развития.

Существует диалектическое соотношение общего, специфического и единичного. Первая закономерность сообщает различным историческим процессам характер сходства в основном ходе развития. Второе условие придает им характер разнообразия. Третье, наиболее ограниченное в своем действии, вносит в исторические явления характер случайности. Задача историка именно и заключается в анализе исторического явления и выявлении причин, то есть в сравнении не готовых результатов, а причин их происхождения.

Читать дальше

![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/325656/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii-thumb.webp)