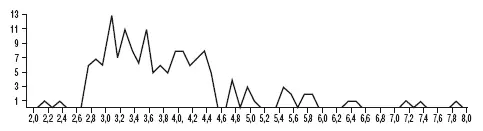

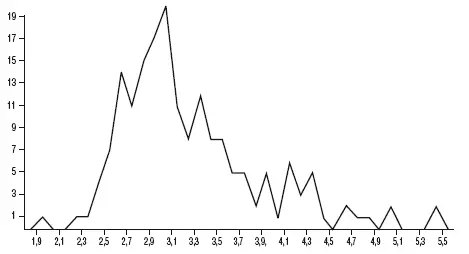

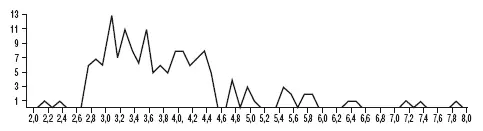

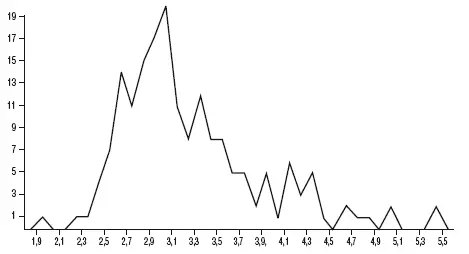

Рис. 35. Весовая диаграмма саманидских дирхемов шашской чеканки 933–943 гг. По 156 экз. коллекции Исторического музея

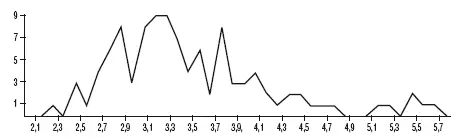

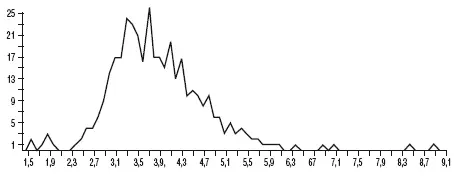

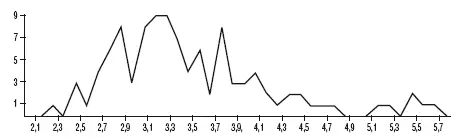

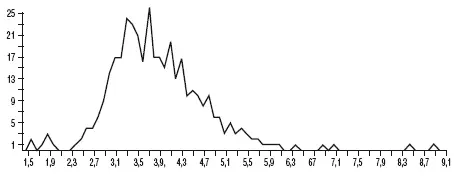

Рис. 36. Весовая диаграмма саманидских дирхемов самаркандской чеканки 933–943 гг. По 105 экз. коллекции Исторического музея

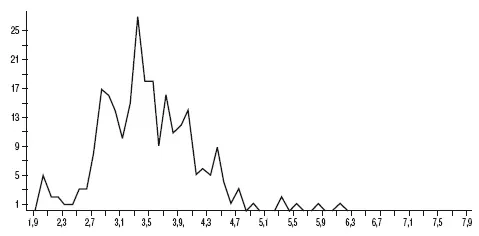

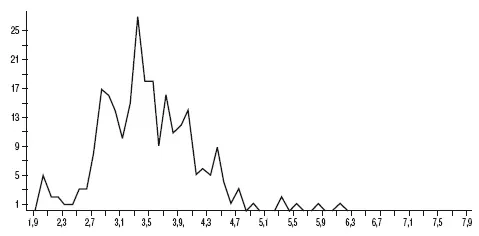

Рис. 37. Весовая диаграмма саманидских дирхемов Нуха ибн-Ахмеда (943–954 гг.). По 262 экз. коллекции Исторического музея

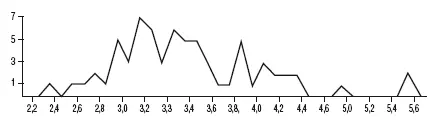

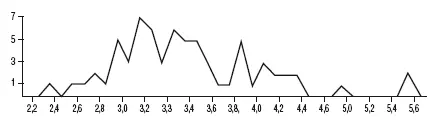

Рис. 38. Весовая диаграмма саманидских дирхемов Абдул-Малика ибн-Нуха (954–961 гг.). По 69 экз. коллекции Исторического музея

Рис. 39. Весовая диаграмма саманидских дирхемов Мансура ибн-Нуха (961–976 гг.). По 179 экз. коллекции Исторического музея

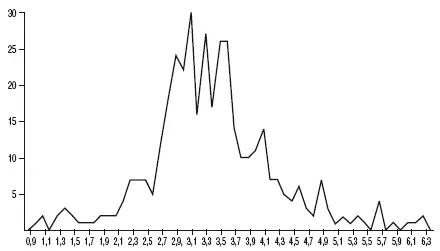

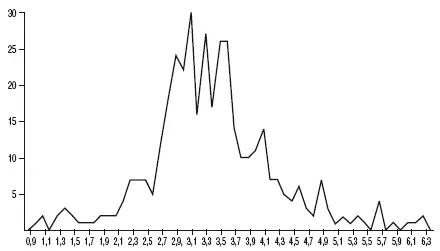

Рис. 40. Весовая диаграмма бувейхидских дирхемов 932—1015 гг. По 381 экз. коллекции Эрмитажа

Начало 60-х гг. X в. приносит новое изменение хронологического состава монетного обращения. С этого времени и уже до конца X в. русские клады содержат очень разнообразную в хронологическом отношении смесь монет, среди которых преобладают поздние дирхемы. Для обращения последней трети Х в. характерно преобладание саманидских монет начиная с 30-х гг. X в., а также наличие заметного количества дирхемов Бувейхидов и Зияридов.

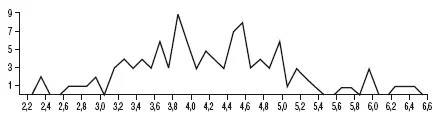

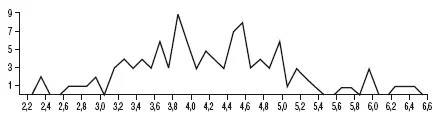

Саманидские монеты 933–943 гг. рассмотрены выше. Монеты Саманида Нуха (943–954 гг.) также неровны в весовом отношении. Их вес дает расхождения от 2,6 до 4,6 г, а средний вес составляет около 3,49 г (рис. 37). Еще более усиливается разновесность саманидского чекана при Абдул-Малике (954–961 гг.) и при Мансуре (961–976 гг.) (рис. 38 и 39). Средний вес для 69 целых дирхемов Абдул-Малика в коллекции ГИМ равен 3,58 г, а для 179 дирхемов Мансура в той же коллекции – 3,27 г. Еще более разномастным является чекан Бувейхидов и Зияридов. Группа из 381 дирхема Бувейхидов в коллекции Эрмитажа представляет все варианты веса от 2,3 до 6,1 г (рис. 40) при среднем весе, равном 3,83 г; а 108 зияридских дирхемов имеют вес, колеблющийся от 2,2 до 6,5 г (рис. 41), при среднем весе, равном 4,19 г.

Рис. 41. Весовая диаграмма зияридских дирхемов. По 108 экз. коллекции Эрмитажа

Все названные группы монет обращались одновременно в последней трети X в. и создавали такую пестроту норм, что дирхем в это время безусловно уже никак не мог оцениваться по счету. Никакая сортировка монет не могла бы преодолеть такую пестроту монетных норм, тем более что средний вес любой из описанных групп монет превосходил норму обеих сложившихся к этому времени русских весовых единиц.

Обращаясь к русским кладам последней трети X в., мы и в них обнаруживаем ту же анархию норм; обращение дирхема в Восточной Европе этого времени переживает глубокий кризис. В Ериловском кладе 978 г., состоявшем почти исключительно из целых монет, вес дирхемов колеблется в пределах 2,6–5,0 г (322 экз. из 401), а значительная часть монет выходит даже за эти пределы (рис. 42). В Новгородском кладе 972 г., который содержит свыше 800 обломков при очень малом количестве целых монет, обломки не дают какой-либо закономерной картины веса, расходясь в весе от сотых грамма до 4 г. Отмеченные выше особенности денежного обращения не могли не влиять на характер приема монеты. Мы можем предполагать переход к весовому приему серебра, и такое предположение тем более вероятно, что именно с середины X в. в русских древностях впервые встречаются весы и гирьки, которые неоднократно обнаружены в курганных инвентарях и в монетных кладах. Кризис обращения дирхема привел к новым важнейшим для развития русских денежно-весовых систем явлениям, которые будут рассмотрены в следующей главе.

Рис. 42. Весовая диаграмма Ериловского клада 978 г. По 401 экз. коллекции Эрмитажа

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу