Вопрос о принадлежности подражаний может быть окончательно решен только после скрупулезного исследования типологии этих в высшей степени замечательных монет. Выделение групп, объединяемых общностью типических и технических черт, и их топографическое изучение могут внести ясность в историю местной чеканки на территории Восточной Европы. Исследование дирхемов-подражаний является тяжелой, но благодарной задачей нумизматов-ориенталистов.

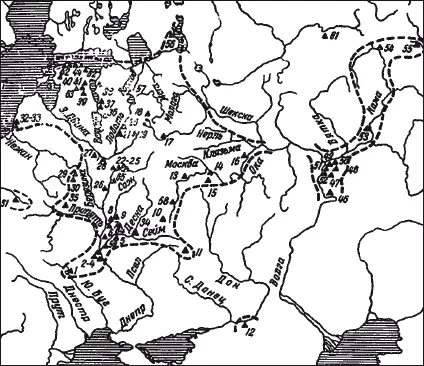

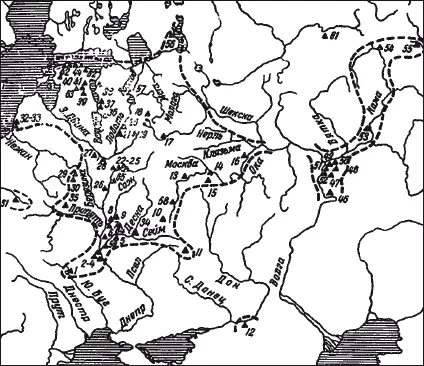

Монетное обращение на территории Восточной Европы в 900–938 гг.

К третьему периоду обращения дирхема в Восточной Европе относятся 33 монетных клада [221]и около 50 отдельно поднятых или обнаруженных в курганах монет. В Западной Европе зарегистрировано 42 клада этого периода66 и свыше 30 отдельных находок того же времени.

Общая сумма европейских кладов куфических монет (75) свидетельствует о сильнейшем увеличении темпа поступления восточной монеты. Если во втором периоде 50 кладов приходились на 66 лет, теперь на 39 лет приходится 75 кладов. Как ни условны эти цифры, они отражают закономерности, бросающиеся в глаза.

Значительное расширение торговли, отразившееся в отмеченном увеличении ввоза куфической монеты в Восточную Европу, привело и к усилению насыщенности восточноевропейского денежного обращения серебряной монетой. Увеличение количества монеты в обращении привело к заполнению всех тех территориальных лакун, которые образовались во втором периоде, когда ввоз монеты был недостаточным. Монета снова проникает на территорию Смоленщины, в пределы радимичской земли, вновь распространяется по Днепру (рис. 24).

Именно с насыщением восточной монетой русского обращения следует, очевидно, связывать и усиление ее отлива за западные рубежи славянских земель. Усиление торговых связей Восточной Европы с Востоком сопровождается в это время и значительным усилением балтийской торговли. Не активизация международной деятельности варяго-норманов приводит, таким образом, к расширению обмена между Востоком и Западной Европой, а укрепление экономики Восточной Европы, товарное обращение которой усилилось не только в сфере международного обмена с Западом, но и на Востоке, а также внутри славянских земель.

Усиление ввоза серебряной монеты в Восточную Европу в начале X в. прослеживается не только по нумизматическим данным. Поскольку монеты служили одновременно сырьем для производства украшений и различной серебряной утвари, мы вправе ожидать и увеличения с этого времени количества находок разных серебряных вещей местного производства, и действительно, именно с X в. на продолжительный период устанавливается эпоха блестящего расцвета ювелирного ремесла [222]. Клады с русскими ювелирными вещами зарывались еще в IX в., т. е. после того как начался приток в Восточную Европу серебряной монеты, однако до начала X в. они остаются редкими. С увеличением притока серебряных монет становятся обильными и клады серебряных ювелирных вещей. Более того, в X и XI вв., когда обращение серебра, сохранявшего свою монетную форму, охватывало все сферы населения, связанного с обменом, на Руси возникает производство массовых мелких украшений из серебра, входящих в убор простых горожанок и крестьянок.

Рис. 24. 1 – Копиевка, 953 г.; 2 – Киев, 906 г.; 3 – Киев, 906 г.; 4 – Киев, 936 г.; 5 – Черниговский у.; 6 – Любеч, 933 г.; 7 – Струпово, 912 г.; 8 – Гомель, 943 г.; 9 – Большой Кривей; 10 – Береза, 950-е гг.; 11 – Безлюдовка; 12 – Саркел; 13 – Тарусский у.; 14 – Белоомут; 15 – Борозденок; 16 – Муром, 939 г.; 17 – Ржев, 953 г.; 18 – Валдайский у., 951 г.; 19 – Пальцево, 914 г.; 20 – Торопец; 21 – Великолукский у.; 22 – Дубровинка, 961 г.; 23 – Гнездово, 928 г.; 24 – Гнездово, 948 г.; 25 – Гнездово, 960 г.; 26 – Веть; 27 – Дисненский у., 944 г.; 28 – Гарица, 906 г.; 29 – Ленциковщина, 912 г.; 30 – Минск; 31 – Чапле-Обремпалка, 900-е гг.; 32 – Гробин, 946 г.; 33 – Гробин, 952 г.; 34 – Сосницкий у., 914 г.; 35– Полесье; 36 – Боровиково, 905 г.; 37 —Псков, 958 г.; 38 – Булаево, 936 г.; 39 – Торма, 947 г.; 40 – Газелау, 959 г.; 41 – Ратсгоф, 952 г.; 42 – Таллин, 942 г.; 43 – Фридрихсгоф, 955 г.; 44 – Сарема; 45 – Зауе, 936 г.; 46– Ставрополь, 939 г.; 47 – Билярск, 906 г.; 48 – Казанская губ., 914 г.; 49 – Болгары, 946 г.; 50 – Кокрят, 900 г.; 51 – Болгары; 52 – Балымер; 53 – Богдановское, 920 г.; 54 – Аниково; 55 – Верхотурье, 909 г.; 56 – Петрозаводск, 946 г.; 57 – Новгород, 953 г.; 58 – Козельск, 953 г.; 59 – Савин; 60 – Вейсенштейн, 955 г.; 61 – Чудской городок, 960 г.; 62 – Коваст, 969 г.; 63 – Веснерсгоф, 951 г.; 64 – Городнинский у.; 65 – Староселы (С. 120)

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу