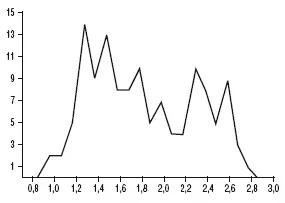

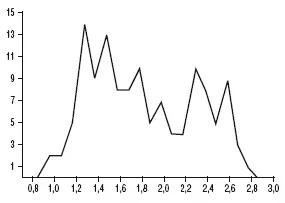

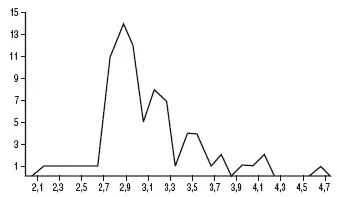

Рис. 21. Весовая диаграмма древних обломков Шумиловского клада 871 г. По 127 экз. Новгородского музея

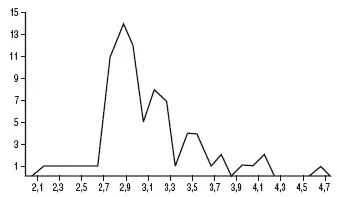

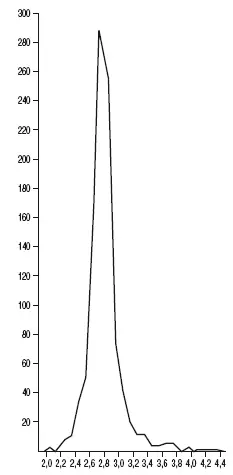

Однако наибольший интерес представляет не это вторичное появление в русском обращении обломков, а быстрое их исчезновение из обращения. Можно было бы предположить, что после 60-х гг. IX в. чекан дирхема на Востоке выправился и его вес возвратился к единообразию, удовлетворявшему требованиям русского обращения. Однако весовая пестрота аббасидского чекана в 80-х и 90-х гг. увеличивается еще более по сравнению с 60-ми гг. Из 80 дирхемов Мутамида (870–892 гг.) уже только 36 имеют вес 2,7–3,0 г, а норма 3,0 г превышена в 38 экземплярах (рис. 22). Средний вес монеты для 80 экземпляров равен уже 3,13 г.

Рис. 22. Весовая диаграмма дирхемов халифа Мутамида (870–892 гг.). По 80 экз. коллекции Эрмитажа

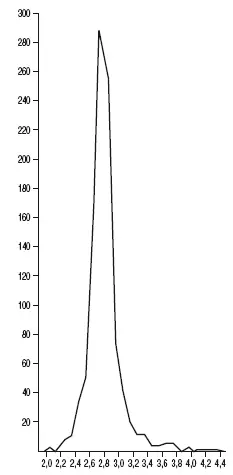

Как же объяснить исчезновение обломков из обращения? Понять эту загадку помогает весовой состав кладов. Обратившись к весу целых монет того же Шумиловского клада, мы устанавливаем замечательный факт. Несмотря на то, что ко времени зарытия этого клада уже получили значительное распространение более тяжелые монеты 60-х гг., а в составе ввозимых монет по-прежнему продолжали преобладать дирхемы Харуна ар-Рашида и Амина с нормой 2,8–2,9 г, огромный Шумиловский клад составлен в основном из монет с нормой 2,7–2,8 г, т. е. хорошо известной нам «африканской» нормой русской куны (рис. 23).

Для того чтобы норма куны возобладала в обращении второй половины IX в., когда дирхема африканской чеканки давно не было и в помине, нужны были или систематическая работа по отбору монет, наиболее близких по весу к норме русской куны, или же подгонка веса – почти незаметная механическая обработка («стрижка») обычных, рядовых монет. Второе кажется более приемлемым, т. к. для отбора монет необходимы достаточно точные весы, которые для того времени на Руси еще не известны.

Рис. 23. Весовая диаграмма целых монет Шумиловского клада 871 г. По 995 экз. Новгородского музея

Любому нумизмату, имевшему дело с аббасидскими монетами русских кладов, хорошо известны следы весьма своеобразной и вполне «откровенной» обрезки, прослеживаемые на большинстве экземпляров. Это не индивидуальная подгонка монеты под заданный вес. Небольшой сегмент отрезается и от тяжелой монеты, превышающей норму куны, и от очень легкой монеты. Отнимая его от монеты, преследовали цель понизить средний вес дирхема, немного превышающий норму куны, и приблизить его к этой норме.

Исчезновение из кладов обломков при продолжающейся весовой пестроте ввозимых монет и является, по-видимому, результатом активного приспособления их к местным нормам.

Вполне закономерно может встать вопрос – не является ли разница в норме монет Шумиловского клада и норме монет беспаспортных коллекций результатом отбора в коллекции лучших экземпляров монет, т. е. следствием сортировки их не в IX, а в XIX и XX вв. Однако такая разница существует не только между монетами Шумиловского клада и музейных коллекций, но и между монетами Шумиловского клада и монетами других кладов (Новгородского или Ягошурского). Можно думать, что дополнительная обработка монет осуществлялась не во всех районах восточноевропейского денежного обращения. Для некоторых районов, напротив, более характерным было дробление монеты. Можно также допустить в каких-то районах возможное изменение денежного счета. Однако не существует пока возможности прослеживать все варианты реакции на изменение веса дирхема в отдельных районах, и здесь мы можем говорить лишь о том, что такая реакция существовала.

Однако можно ли было, вообще, при отсутствии весов уловить те различия в весе монет, которые кажутся не очень уж значительными, особенно для людей, не знавших взвешивания. Следует ответить на этот вопрос положительно. Нельзя забывать, что значительная часть восточной монеты становилась на Руси не средством денежного обращения, а сырьем для изготовления различных украшений. При поштучной дозировке сырья всякое, хотя бы очень незначительное, превышение среднего веса монет должно давать неизбежные излишки. Случайность или закономерность появления этих излишков могла быть лучшим показателем и для весовой оценки обращавшихся монет.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу