Именно в этой связи и оказываются важными показания берестяных грамот. Допустив, что слитки двойного литья (т. е. рубли в 170,1 г) появились лишь в какой-то момент на протяжении XIV в., мы должны догадываться, что их совместное бытование с предполагаемыми более ранними рублями (хотя бы в течение самого минимального периода) должно привести к временному раздвоению термина, к появлению при слове «рубль» пояснений, о каком рубле идет речь и т. д.

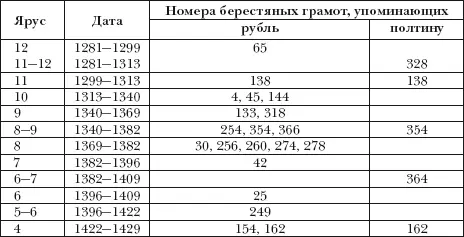

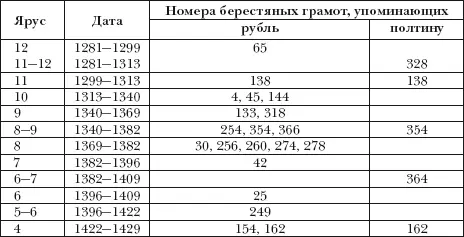

Термин «рубль» упоминается в 20 четко датируемых берестяных грамотах [480]. Древнейшая из них грамота № 65, которая содержит вообще самое раннее упоминание рубля в известных к настоящему времени источниках, датируется данными дендрохронологии 1281–1299 гг. [481]Список грамот, называющих рубль, уместно пополнить грамотами с упоминанием постоянного спутника рубля – полтины, встреченной в 5 берестяных документах [482]. Приводим этот список с указанием ярусов, в которых найдены грамоты, и их дендрохронологических дат.

Итак, грамоты, упоминающие термины «рубль» и «полтина», более или менее равномерно насыщают все слои XIV в. Однако ни в одной из них эти термины не сопровождены какими-либо определениями. Во всех случаях называются суммы, выраженные просто в рублях или полтинах. Это обстоятельство кажется противоречащим той характеристике, которая может быть извлечена из наблюдений над особенностями слитков XIV в.

В самом деле, признавая, что короткие слитки с горбатой спинкой бытуют в Новгороде с начала XIV в., а принадлежащие к тому же типу слитки двойного литья появляются лишь во второй половине XIV в., М. П. Сотникова тем самым настаивает на сосуществовании двух видов рублей с момента возникновения практики двойного литья. Правда, для нее это сосуществование безразлично по отношению к терминологии, поскольку литье слитков в два приема она считает способом скрытой фальсификации. Не соглашаясь с ней в этом важном пункте и признавая открытый характер реформы, понизившей вес рубля до 170 г, мы не можем не недоумевать, почему же введение в обиход новой единицы пониженного веса не нашло терминологического выражения.

Эти раздумья заставляют вернуться к техническим особенностям слитков двойного литья и поставить вопрос о способах их распознавания в массе других обращавшихся слитков. Поскольку литье двуслойных слитков не было приемом скрытой фальсификации, рубли с содержанием серебра в 170 г должны были иметь внешние отличия от слитков, вполне высокопробных. Более того, они не могли не иметь таких отличий. К искомым признакам не может относиться шов на стыке отливок. Он выражен на разных экземплярах в разной степени, а иногда вообще неразличим.

«В двуслойных слитках, – отмечает М. П. Сотникова, – низкопробное серебро оказывается полностью скрытым за серой, шероховатой и слегка пористой поверхностью боковых стенок слитка, прилегавших к стенкам земляной формы, и под высокопробной доливкой, которая, застывая, давала ту же гладкую блестящую поверхность, что и высокопробные слитки» [483]. Из этого наблюдения исследовательница делает вывод, что такие слитки неотличимы от высокопробных и потому фальсифицированы.

Думается, однако, что из отмеченного М. П. Сотниковой безусловного факта недостаточной выраженности или полной невыраженности литейного шва на многих коротких слитках с горбатой спинкой может быть сделан совершенно иной вывод. Ведь если шов в иных случаях так плохо различим, что побудило М. П. Сотникову настаивать на скрытом характере видоизменения рубля, то у нас нет никаких гарантий правильности разделения коротких слитков на отлитые в один прием и на изготовленные техникой двойного литья. Пока не произведены сплошные анализы пробы, мы, взяв в руки короткий слиток с неразличимым швом, еще не можем отрицать его возможную двуслойность. Последовательно развивая тезис об открытом характере реформы по понижению веса рубля до 170 г и не находя при этом иных критериев для распознавания последнего по внешним признакам, кроме самой формы слитка, мы придем к неизбежному выводу о качественной идентичности всех коротких слитков с горбатой спинкой.

Нам представляется, что все слитки этого типа изготовлены путем двуслойного литья, только в одних случаях шов на них различим, а в других он незаметен [484]. Если это так, мы получаем возможность связать воедино два самых значительных факта в истории новгородской денежной системы безмонетного периода. Рубежом XIII–XIV вв. датируются самые ранние находки коротких слитков с горбатой спинкой, в дальнейшем характерных для новгородского обращения XIV – первой половины XV в. [485]К самому концу XIII в. относится древнейшее упоминание термина «рубль» – безраздельной основы новгородской денежной системы всего последующего периода. Исходя из этого сопоставления, можно предложить наиболее существенный вывод о том, что термин «рубль» и был впервые применен в Новгороде к введенным не позднее конца XIII в. коротким слиткам с горбатой спинкой, иными словами, с самого начала был наименованием вновь образованной денежной единицы с содержанием чистого серебра около 170 г. Такой вывод объясняет не только отмеченную выше цельность применения термина «рубль» на протяжении XIV–XV вв., но и необычный успех нового термина, сопутствовавший ему с момента возникновения. Если бы новым термином была обозначена старая единица, завоевание им популярности не могло бы стать столь легким.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу