…с помощью своих братьев, с мудростью и отвагой руководя защитой того, что принадлежало им, и изо всех сил и со всей храбростью обороняя принадлежавшее другим. Со своей стороны король, который с удовольствием смотрел, как они сражаются, пожелал подражать им; он распорядился, чтобы вся армия старательно следовала примеру рыцарей Храма, зная, что, когда голод подтачивает человеческие силы, только единство намерений и мужество может поддержать слабых. Итак, в этом опасном положении, по всеобщему согласию, было решено, что все, бедные и богатые, объединятся в одно взаимное братство с братьями Храма и поклянутся во имя своей веры не бросать лагерь и во всем подчиняться магистрам, которых им дадут. И они признали магистром некоего Жильбера… [133] Eudes de Deuil. La Croisade de Louis VII, roi de France / H. Waquet. Paris, 1949. Этот текст полностью переведен в Due de Castries. La Conquete de la Terre sainte par les croises. Paris, 1973. P. 425–426. Coгласнo M. L. Bulst-Thiele (P. 43), этот Жильбер, вне всякого сомнения, был фламандским тамплиером Гизлебертом де Друизенкуром.

Этот Жильбер разделил рыцарей на группы по пятьдесят человек, передав каждую из них под командование одного тамплиера. Он отвел каждому отряду свое определенное место, приказав сохранять спокойствие под стрелами и не покидать рядов без соответствующего приказа.

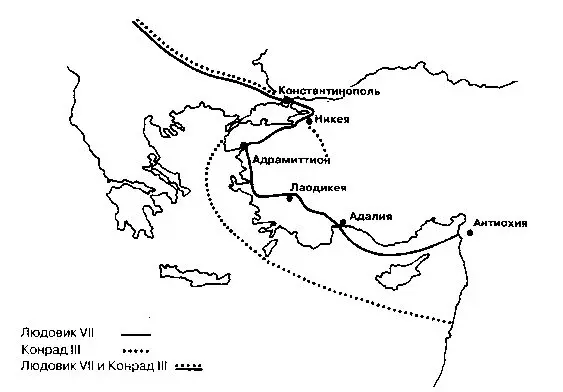

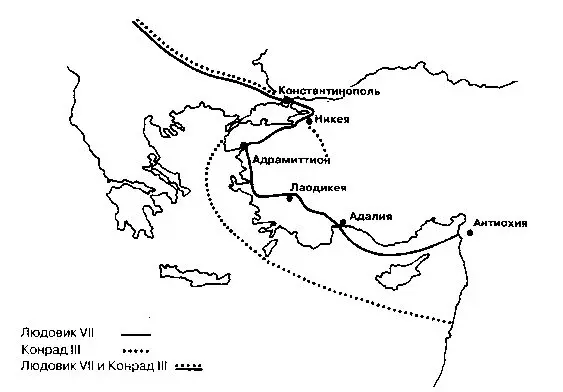

Второй крестовый поход (1147–1148)

Рыцари и пехотинцы, которые еще недавно поступали только по-своему — по примеру Жоффруа де Ранкона, этого «вестника смерти и потерь», — теперь покорились железной дисциплине профессионалов войны, каковыми были тамплиеры. Выстроенная таким образом колонна, следующая в сомкнутом порядке, защищенная с флангов треугольными щитами пехоты, без помех пересекла горы и вышла к прибрежному городу Адалия (современная Анталия). Более того, благодаря стремительным вылазкам то одного, то другого отряда в пятьдесят человек, послушно выполнявших распоряжения своего «магистра», крестоносцы смогли нанести своим противникам тяжелые потери.

Читатель наверняка уже обратил внимание на выражение, использованное Эдом де Дейлем: «Все, бедные и богатые, объединятся в одно взаимное братство с братьями Храма». Чуть далее он снова повторяет ту же мысль: «Благодаря нашему братскому единению мы четырежды обращали противника в бегство». Таким образом, все выглядит так, как будто целая армия, без различия рангов и классов, вступила в большую семью confratres — «собратьев» ордена Храма; тех, кто, не принеся положенного обета, подчинялся руководству тамплиеров, участвовал с ними в жестоких сражениях и разделял славу иерусалимского воинства. Нет никакого сомнения в том, что, теснимые турками, крестоносцы думали, что Бог карает их за грехи. Дисциплина ордена Храма, которой они добровольно подчинились (может быть, дав клятву?), стала для них формой покаяния. Желая искупить свои грехи, они положились на посредничество бедных рыцарей Христовых и их магистра Эврара де Барра, человека, «уважаемого за свое благочестие…», как сообщает нам Эд де Дейль. На несколько дней все они стали рыцарями Христа.

Всего на несколько дней! Крестовый поход закончился самым плачевным образом. Людовик VII оставил часть своей армии в Адалии, где она была перебита, и отправился на корабле в Антиохию. Позднее крахом окончился поход на Дамаск. Этот крестовый поход не принес ничего, кроме разочарования: крестоносцы с Запада и латиняне Святой земли уже не понимали друг друга. На Западе зрело сильное недовольство, и критика не пощадила даже главного проповедника этого «крестового похода ради спасения души» — св. Бернарда. [134] Прекрасное выражение, послужившее заглавием для главы в кн. J. Prawer. Histoire du royaume latin de Jerusalem… T. I. P. 343.

Безусловно, он частично нес ответственность за провал, ведь именноон послал в путь неуправляемые толпы. Паломники или воины? С этих пор приходилось выбирать. Латиняне Востока требовали от христианского мира поселенцев и воинов, но с Запада на Святую землю упорно слали пилигримов. Исключение составляли только члены военно-рыцарских орденов.

Дух крестового похода доживал последние дни. Он уступил место реализму. Тамплиеры находились на самом стыке — на склонах Кад-моса они доказали и свою веру, и свой профессионализм. Конечно, перемены давались не без труда. Нерешенным оставался мучительный вопрос: «монах и воин», «монах или воин»? Неужели ответ, данный св. Бернардом в «Похвале», больше не годился? Об этом стоит задуматься.

Читать дальше

![Эдвард Радзинский - Тираны России и СССР [Распутин. Жизнь и смерть + Сталин. Жизнь и смерть]](/books/391099/edvard-radzinskij-tirany-rossii-i-sssr-rasputin-thumb.webp)