В ноябре 1912 г. к раскопкам в Уруке приступает хорошо оснащённая экспедиция, организованная Германским обществом ориенталистов, которую возглавил Юлиус Йордан. Работа этой экспедиции ничем не напоминает «кустарные», дилетантские начинания первых археологов. Раскопки ведутся систематизировано, по культурным слоям, всё глубже и дальше в прошлое. Шестимесячный труд экспедиции приносит отличные результаты: откопаны стены нескольких храмов, найдены многочисленные предметы домашнего обихода. Но Первая мировая война прерывает удачно начавшиеся работы: они возобновляются лишь в 1928 г. За одиннадцать сезонов–кампаний, прерванных на этот раз Второй мировой войной, был отрыт ряд слоёв храма бога Ана, который строился разными правителями в течение почти двух тысяч лет. Затем был обнаружен так называемый «белый храм», датируемый периодом Джемдет–Насра около 2800 года до н. э., а также храм богини Инанны — Эанна, воздвигнутый в эпоху Урука — Джемдет–Насра и заботливо реставрируемый на протяжении всей истории Шумера вплоть до основания монархии Селевкидов. Земля открыла учёным тайну мощных городских оборонительных стен первой половины III тысячелетия. Здесь же, в Уруке, были найдены самые древние из известных нам табличек с рисунчатым письмом, плоские и цилиндрические печати, а также, в менее глубоких слоях, таблички более позднего времени, печати и валики, покрытые надписями, разными знаками, и многое другое. Уцелевшие камни боковых стен рассказали учёным о колоссальном размахе строительных работ властителей третьей династии Ура. Среди многочисленной утвари была найдена знаменитая жертвенная алебастровая ваза с тремя рядами барельефов. Под тяжестью обрушившегося здания она раскололась на пятнадцать частей. Исследователи считают, что ваза была повреждена в глубочайшей древности и что шумерские мастера много тысяч лет назад собрали её обломки и скрепили их медными обручами. Не было недостатка и в мелких предметах — фигурках зверей и птиц, изделиях из глины и камня, а также металла. Однако самой ценной находкой — даже по сравнению с алебастровой вазой и древнейшими печатями — оказалась изумительной красоты мраморная женская головка. (Об этом и других памятниках шумерской культуры мы будем говорить в последующих главах.)

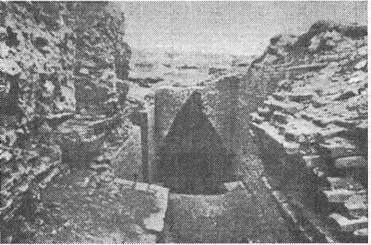

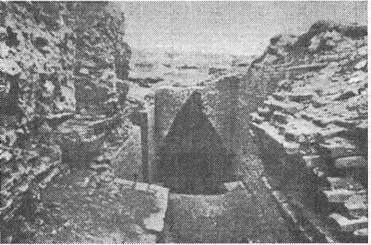

Вход в захоронение–мавзолей эпохи третьей династии Ура

Раскопки в Уруке, возобновлённые немецкими археологами в 1954 г. (как мы увидим позже, в этой области наблюдается продолжение исследовательских традиций), дали учёным бесценные материалы различных периодов шумерской культуры — от самого древнего (ок. 3000 лет до н. э.), именуемого культурой Урука, до последнего правителя третьей династии Ура. Холм, полвека назад признанный Гильпрехтом «непригодным для археологических изысканий», оказался бесценной сокровищницей предметов древности. Его раскопки продолжаются.

Как выглядит место, где ведутся археологические работы? Горы песка и щебня из раскапываемых частей города, сверкающие на солнце рельсы узкоколейки, по которой вывозят мусор и песок. Она проходит по ступеням зиккурата, связывает руины древнейших храмов, вьётся среди остатков некогда мощных стен. Не одно поколение археологов уже работало в Уруке. Много тайн раскрылось перед ними, и, однако, нет конца чудесам и находкам. Возьмём хотя бы открытый в сезоне 1966/67 г. неизвестный раньше рукав Евфрата, который предположительно связывал Урук с Нипнуром, или откопанные неподалёку от зиккурата храма бога Ана двухметровые стены, сложенные из огромных камней, или открытое вблизи храма Эанна древнейшее святилище эпохи, предшествующей периоду Джемдет–Насра. Время показало, что правы не те археологи, которые в погоне за сенсацией отказываются от трудных поисков, а те, кто возвращается к местам, казалось бы до конца исследованным, кто без устали ищет и находит. Археологу, утверждает проф. Фуад Сафар, «нужны терпение и отвага, упорство и знания, ибо только людям, обладающим этими качествами, пустыня поведает, что скрывают её недра».

Жизнь многих первооткрывателей может послужить основой для приключенческого романа или фильма — столько интересного они пережили, в стольких необычайных событиях, совершенно не связанных с древней историей, приняли участие. Всё это были люди с чрезвычайно разносторонними увлечениями. Среди них — наряду с Раулинсоном и Ботта — был также упомянутый выше Генри Остин Лэйярд. Однако нас интересует не политическая его деятельность и не огромные его заслуги в комплексном исследовании прошлого Двуречья, а, к сожалению довольно скромное, участие в изучении истории Шумера. В январе 1851 г. Лэйярд, овеянный славой открывателя Нимруда, Ниневии, Ашшура и других древних городов, выбирает в качестве очередного района поисков холм, названный арабами Ниффер. По–видимому, он много слышал о нём от своих арабских друзей и знал о том огромном впечатлении, которое произвёл вид этого холма на Лофтуса и Фрэзера. Может быть, решающее значение для него сыграло мнение Жюля Опперта, полагавшего, что в арабском названии этой местности отразилось древневавилонское Ниппур [3] Ниппур (совр. Ниффер или Нуффар), находящийся между Багдадом и Басрой в Ираке, — древний шумерский город, главный религиозный центр Шумера (в III — начале II тысячелетия до н. э.).

. Зрелище песчаных бугров, кое–где возвышающихся над пустыней на 29 м, было впечатляющим. Но чтобы добраться до них, необходимо было переправиться на лодке через опасные болота. Этот путь Лэйярд проделывал каждый день. Он уходил из лагеря на рассвете и возвращался поздно вечером. Прежде всего его заинтересовал самый высокий холм, выступающий над покрытыми песком развалинами. Обломки кирпичей, камни, глыбы сухой глины — всё это, казалось, сулило археологу значительный успех. Сам того не подозревая, он обнаружил руины зиккурата, на котором некогда стоял большой и глубоко почитаемый храм Энлиля — Экур. К сожалению, Лэйярд в первую очередь искал такие памятники древности, которыми можно удивить мир. Среди арабов ходили легенды о якобы спрятанном в руинах огромном чёрном камне. Этот камень заинтересовал Лэйярда. Но, копая неглубоко, он, так же как Лофтус в Уре, наткнулся лишь на скромные могилы парфянского периода. Обескураженный бесплодной погоней за легендарным камнем, измученный приступами лихорадки, Лэйярд приходит к выводу, что в Ниппуре он уже ничего интересного не найдёт, и отказывается от дальнейших поисков. Даже если это правда, если он действительно пережил минуту слабости, то это продолжалось недолго: через 25 дней после ликвидации лагеря в Ниппуре Лэйярд приступает к раскопкам одного из холмов над руинами Ниневии.

Читать дальше