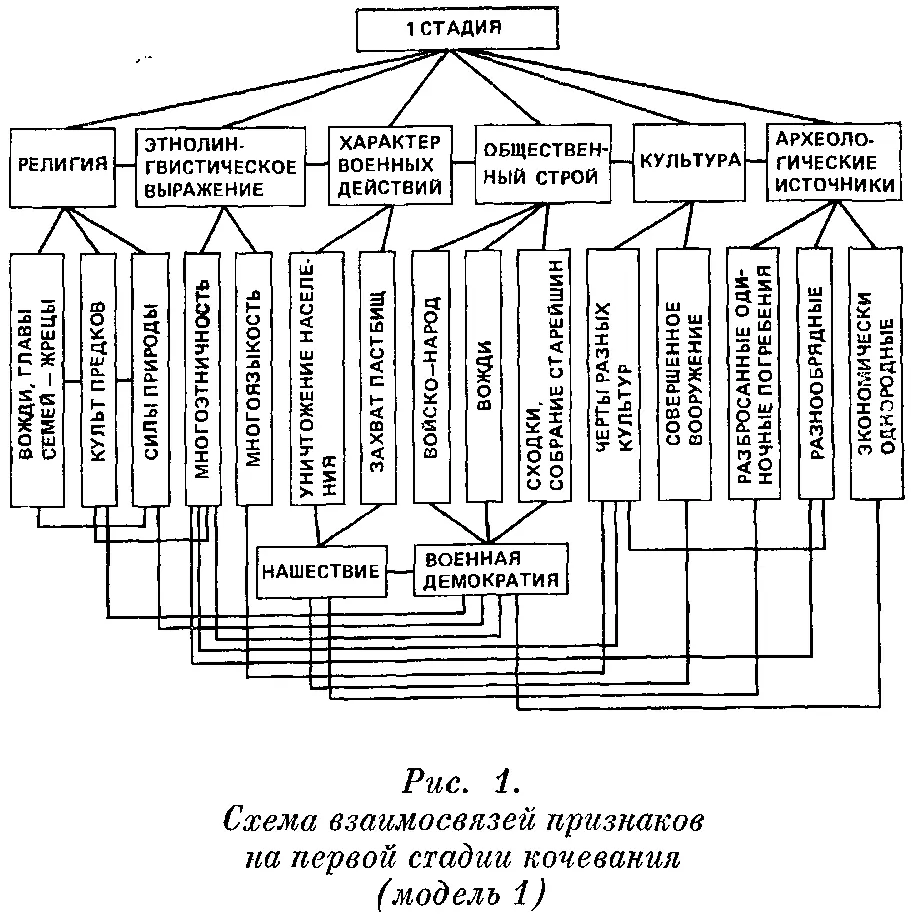

Рассмотрим конкретные примеры первой стадии кочевания, сведения о которой сохранились наиболее полно и ярко на страницах древних исторических сочинений. Анализ этих сведений следует, очевидно, начать с событий, происшедших в империи Хуыну в первые столетия нашей эры, поскольку именно хунну — гунны «открыли» новую зру в истории европейских народов — эпоху средневековья и феодализма [22] Здесь и далее мы, следуя установившейся в исторической литературе традиции, называем именем Хунну империю и ее население, занимавшее степи Восточной Азии к северу от Китайской империи. После того как хунну обрушились на европейские народы, они в переводах соответствующих (в основном латинских) источников стали именоваться гуннами. Мы также оставили это наименование, поскольку некоторое изменение имени (правда, конечно, условно) подчеркивает этнолингвистические изменения, происшедшие с этой мощной кочевой группировкой.

. В середине I в. н. э. вследствие многих бедствий (засух, эпидемий), неудачных войн с Китаем, длительных междоусобиц, империя Хунну разделилась на две державы: Южную и Северную [23] Вернштам А. Н. Очерк истории гуннов. Л., 1951, с. 77 и сл.; Гумилев Л. Н. Хунну. М., 1960, с. 200 и сл.

. Первая сразу встала в вассальные отношения к Китаю, а северные хунну еще в течение столетия сохраняли относительное единство и самостоятельность. Однако вокруг них кипели страсти — все доселе невидимые историей на

роды, освобождаясь из-под власти хунну, начинали свой исторический путь. Более других выделились обитавшие на восточных окраинах сяпьби [24] Там же, с. 183, 236—239 и сл.

.

Сяпьби в несколько десятилетий из небольшого охот-ничье-пастушеского народа превратились в свирепых всадников-завоевателей. Они прошли стадии развития кочевничества в том первоначальном (первобытном) порядке, который прослежен С. И. Рудепко, т. е. от пастушеского оседлого и полуоседлого образа жизни к таборному кочеванию, которое неизбежно привело их к борьбе за пастбища — к нашествиям. «Скотоводство и звероловство недостаточны были для их содержания»,— записано в хронике Хоуханыпу [25] См.: Бичурин Н. Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. М.; Л., 1950, т. 1, с. 158.

. Завоевания стали необходимостью. Основным объектом нашествия была слабеющая с каждым десятилетием держава северных хунну.

На совете старейшин — одном из характернейших органов военно-демократического строя был избран старейшиной молодой и энергичный воин из знатного рода — Таншихай. Он подчинил себе остальных старейшин и возглавил сяньбийское объединение (союз племен). В период с 155 по 166 г. Таншихай «овладел всеми землями, бывшими под державою хуннов, от востока к западу на 14000 ли» [26] Гумилев Л. П. Хунну, с. 237.

. За короткое время Таншихай стал во главе огромной империи. Сразу же после его смерти она развалилась. Таких примеров в истории кочевников мы укажем несколько, но поскольку образование государственных объединений такого типа начиналось обычно на грани двух стадий кочевания, а чаще даже на второй стадии, то о судьбе империй типа Сяньби мы еще поговорим ниже.

Что же касается хунну, то, лишенные земель, они двинулись в далекий западный поход. Тысячи километров шли хунну по сибирским и уральским степям сквозь земли угроязычных и тюркоязычных народов. Этот «поход» занял у них более 200 лет. За время движения хунн-ская волна постоянно пополнялась народами, побежденными и разоренными ими. И все они, естественно, переходили к таборному кочеванию, воениодемократическому строю и все одинаково участвовали в нашествии, медленно и неуклонно двигавшемуся на европейские степи.

Объединение хунну того времени нельзя было даже назвать, согласно классификации Л. И. Лашука, «союзом родственных племен» или этнолингвистической группой [27] Лашук Л. П. Опыт типологии этнических общностей средневековых тюрок и монголов, с. 98.

, так как племена были разноязыкие и разноэтничные. Не считая самих хунну, относившихся, возможно, к особой, ныне вымершей лингвистической группе [28] Alfoldi A. Funde aus der Hunnenzeit und ihre ethnische Sonder-ung.— Archaelogia Hungarica, 1932, vol. 9.

, к нашествию подключались огромные массы тюркоязычных, а в При-уралье — угроязычных племен. Л. Ы. Гумилев считал даже, что основной боевой силой гуннского союза были в IV в. угры, а лингвист Б. А. Серебреников ищет истоки чувашского языка в тюркских наречиях Прибайкалья [29] Гумилев Л. П. Хунну, с. 242; Серебреников Б. А. Происхождение чуваш по данным языка.— В кн.: О происхождении чувашского народа. Чебоксары, 1957, с. 41.

. В середине IV в. в гуннский союз влился значительный поток ираноязычных алан, побежденных гуннами в Донских степях.

Читать дальше