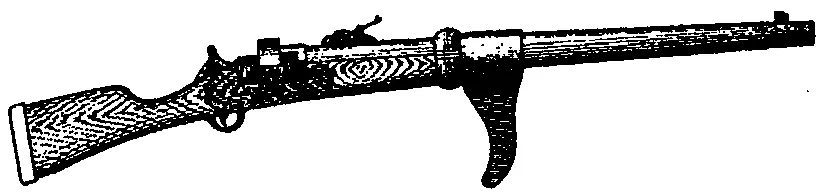

В задней стенке приклада высверлены два углубления. В каждое из них вложена спиральная пружина, упиравшаяся одним концом в дно углубления, а другим◦— в затылок. В центре затылка ввинчен болт, входящий в соответствующее углубление в прикладе. На конце болта сделана продольная прорезь, через которую проходил конец нарезного винта, ввинченного сбоку в приклад. При таком устройстве затылок не прикасался к задней поверхности приклада и поэтому удар приклада при выстреле смягчался упругостью спиральных пружин.

Стрельба производилась унитарным патроном с составной гильзой. Составная гильза из латунной ленты с внутренней чашечкой была спроектирована тем же Ганом. Вес патроне 204 г, вес метательного заряд 23,4 г. Вес пули 128 г, начальная скорость пули 427 м/с. Пули использовались двух типов◦— свинцовые для поражения открыто расположенной живой силы и стальные для пробивания укрытий. К стальной пуле припаивалась свинцовая оболочка.

Испытания 8-линейного ружья Гана на меткость дали хорошие результаты. При стрельбе на 600 шагов (427 м) средний радиус рассеивания оказался 335 мм, а на 1200 шагов; (853 м)◦— 860 мм, на 1500 шагов (1067 м)◦— 1045 мм.

Стальная пуля с 1000 шагов пробивала 2,5 мешка с землей, а с 1500 шагов◦— один мешок. При стрельбе по 7,62-мм броневой плите с дистанции 1200 шагов все пули насквозь пробивали ее, а с 1500 шагов лишь половина пуль пробивала плиту, а половина пуль застревала в ней.

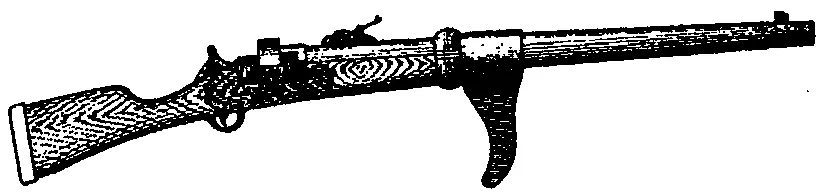

По окончании испытаний ружья Гана 9 февраля 1876 г. ГАУ представило его к принятию на вооружение. В том жегоду оно было принято на вооружение под наименованием «8-линейного крепостного ружья образца 1876 г.». (Сх. 10)

Схема 10. 8-линейное крепостное ружье Гана обр. 1876 г.

Ружье Гана стало последним русским крепостным ружьем. С одной стороны, это было связано в появлением магазинных 3-линейных винтовок Мосина и пулеметов Максима, которые, как считалось, могут заменить крепостные ружья, а с другой стороны, с тем, что в царствование Николая II наши генералы сильно увлеклись идеями маневренной войны и были убеждены, что войну можно выиграть лишь с 3-линейной винтовкой и 3-дюймовой пушкой.

За эту «французскую моду» русская армия заплатила большой кровью в 1914–1918 гг. В ходе войны потребовались новые виды вооружений. И, между прочим, вспомнили об уже забытом ружье Гана. В начале 1915 г. поступило предложение об использовании 8-линейного ружья Гана для стрельбы по бронеавтомобилям. Действительно, ружье эффективно пробивало броню немецких и австрийских бронеавтомобилей. Так что по праву ружье Гана можно назвать бабушкой отечественных противотанковых ружей.

В конце 1914 г. на базе ружья Гана капитан Рдултовский создал… миномет. Ствол ружья был укорочен до 305 мм. Стрельба производилась надкалиберными шаровой и цилиндро-конической минами. Шаровая мина весила 2,56 кг и содержала 256 г пороха. Цилиндро-коническая мина весила 2,46 кг и содержала 170 г тротила. В ствол вставлялся хвостовик (стержень мины). С казенной части вставлялась гильза от 3-линейного патрона и дополнительный мешочек пороха. Начальная скорость мины◦— около 61 м/с. Дальность стрельбы◦— до 350 шагов (250 м).

В январе 1915 г. Артком ГАУ испытал миномет Рдултов-ского. Вскоре миномет Рдултовского был принят на вооружение под названием «20-мм мортирки Рдултовского». Эти минометы успешно применялись в ходе войны. Однако большого распространения минометы Рдултовского не получили из-за того, что к 1915 г. ружья Гана в небольших количествах имелись лишь на отдаленных складах, например, в Тифлисе.

Последнее упоминание о минометах Рдултовского найдено автором в приказе Артиллерийского Управления от 2 февраля 1923 г. Этим приказом все имевшиеся в РККА минометы делились на три категории: оставляемые на вооружении, подлежащие выдаче в войска с особого разрешения и подлежащие изъятию. 20-мм миномет Рдултовского оказался во второй категории.

Недаром говорят, что история движется по спирали. В 20-х◦— 40-х годах XX века крепостные ружья возродились в виде противотанковых ружей, а в 1980-х годах◦— в виде крупнокалиберных снайперских винтовок.

Глава 3. Русские самоходки… под Аустерлицем

20 ноября 1805 г., деревня Аустерлиц. Гвардейские Семеновский и Преображенский полки отходят, расстроив ряды. Им на помощь брошена гвардейская кавалерия◦— Конный полк и Лейб-гвардии Гусарский полк. При виде конницы наступавшие великаны-усачи в медвежьих шапках быстро перестраиваются в каре. Им ли бояться кавалерии, не раз били они австрийских кирасир и свирепых мамелюков.

Читать дальше

![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/325656/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii-thumb.webp)