В качестве примера, подтверждающего существование в Риме интеллигенции как особой социальной прослойки, может быть упомянут знаменитый и влиятельный кружок Сципиона, в состав которого входили не только представители римской знати, но и интеллигенции: философ Панетий, историк Полибий (оба, как известно, греки), консул 140 г., философ и писатель Гай Лелий, вольноотпущенник, уже упоминавшийся драматург Теренций, а также родственники Сципиона братья Гракхи. За исключением этих последних, все или почти все остальные члены кружка по своим политическим позициям были весьма умеренными реформаторами. Таковы же были позиции самого Сципиона Эмилиана, который, как знаток армии и как политический деятель, не мог не понимать необходимости восстановления основной опоры и резерва этой армии — римского крестьянства. Но, будучи безусловным сторонником римского сената, принадлежа сам к высшим кругам нобилитета, он не мог отважиться на сколь–нибудь решительные действия, на революционный разрыв с традицией.

Не случайно, когда член его кружка Гай Лелий, выступив с проектом аграрного закона, встретил сопротивление нобилитета, он сам же взял законопроект обратно, за что и получил, по словам Плутарха, прозвище Мудрого. Отсюда же характерная для членов кружка пропаганда идеала древнего римлянина, сурового, но справедливого, врага роскоши и изнеженности. Отсюда же, наконец, и резко отрицательное отношение Сципиона к дальнейшей деятельности Гракхов.

Недаром иногда, характеризуя политическую деятельность Сципиона и его единомышленников, историки говорят о них как о «просвещенных консерваторах». И действительно, участники кружка были горячими поклонниками греческой образованности, знатоками классической литературы и философии, т.е. были «филэллинами», но только не в области политики. Здесь они выступали как истые представители римского нобилитета, сторонники существующего государственного строя, власти и авторитета сената и по существу ни о каких переустройствах, кроме нравственной реформы, не помышляли. Стоит вспомнить, что именно в Сципионовом кружке возникла попытка, осуществленная Полибием, истолковать римский государственный строй в качестве идеала и образца так называемой смешанной формы правления.

* * *

Для более полного представления о римском обществе II — I вв. необходимо остановиться на вопросе о государственном устройстве поздней республики. Неписанная римская конституция предусматривала, как и в любом античном полисе, наличие трех основных элементов этого устройства: народного собрания, совета старейшин (сенат) и выборных должностных лиц (магистраты). Каковы же были в Риме функции названных органов власти и в каких отношениях находились они друг к другу?

Носителем верховной власти в государстве считался римский народ (populus Romanus), т.е. совокупность полноправных римских граждан. Народ осуществлял свои права в собрании — комициях. В Риме, как это уже было выяснено выше, существовало три вида народных собраний. Древнейший вид — куриатные комиции (собрания патрициев) потеряли свое политическое значение еще в ранний период республики. Но они продолжали существовать, и за ними оставались такие функции, как формальное вручение высшей власти, т.е. империя, избранным магистратам и решение некоторых вопросов семейного права. Центуриатные комиции (собрания патрициев и плебеев по имущественным разрядам и по центуриям) собирались для решения вопросов о мире или о войне и для избрания высших магистратов. Третьим и наиболее демократичным видом собраний были трибутные комиции (созывавшиеся по территориальному признаку). На них происходили выборы некоторых должностных лиц, но в основном они осуществляли законодательную деятельность. Правом созывать комиции, руководить ими и вносить подлежащие решению вопросы обладали только высшие магистраты.

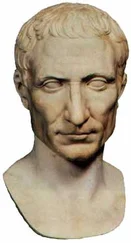

Огромную роль в Римской республике играл орган правящей аристократии (нобилитета) — сенат. Он фактически был высшим государственным учреждением и состоял из 300 сенаторов; в последние годы республики состав его был значительно расширен (при Сулле — 600, при Цезаре — 900 сенаторов). Сенаторы назначались цензорами из среды бывших магистратов в порядке должностной иерархии (консулы, затем преторы и т. д.). Компетенция сената была весьма обширной: утверждение избранных магистратов, заведование государственным имуществом и финансами, вопросы мира и войны, декретирование чрезвычайных полномочий, руководство внешней политикой, наблюдение за делами религиозного культа и т. п.

Читать дальше