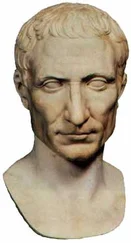

В трактате Катона есть одно чрезвычайно интересное место, которое вызвало многочисленные комментарии еще у самых древних авторов. «Если ты меня спросишь, — пишет Катон, — какое имение самое лучшее, то я отвечу тебе так: сто югеров с самой разнообразной почвой, в самом лучшем месте; во–первых, с виноградником, если вино хорошее и его много; во–вторых, с поливным огородом; в третьих, с ивняком; в–четвертых, с масличным садом; в–пятых, с лугом; в–шестых, с хлебной нивой; в–седьмых, с лесом, где можно резать листья на корм скоту; в–восьмых, с виноградником, где лозы вьются по деревьям; в–девятых, лес с деревьями, которые дают желуди».

Римские писатели Варрон и Плиний считали, что перечисленные здесь Катоном различные имения и отрасли сельского хозяйства расположены не случайно, но в определенном порядке, представляя собой некую «шкалу доходности». Такого же мнения придерживается и подавляющее большинство современных исследователей. Однако в последние годы — и, кстати говоря, в историографии советской — были выдвинуты убедительные возражения против этой общепринятой точки зрения. Советский исследователь М. Е. Сергеенко считает, что различные отрасли сельского хозяйства перечислены Катоном произвольно и порядок перечисления никак не связан с вопросом о рентабельности этих отраслей.

Оборотной стороной процесса развития новых форм сельскохозяйственного производства было обезземеливание и пауперизация крестьянства. В свою очередь это явление имело весьма сложные последствия. Обезземеленные, разорившиеся крестьяне частично превращались в арендаторов или поденщиков и батраков. Но последние не могли рассчитывать на постоянный заработок, поскольку их труд использовался спорадически, лишь в страдную пору. Поэтому огромные массы крестьян хлынули в город. Какая–то часть из них смогла заняться производительным трудом и превратилась в ремесленников, строительных рабочих и т. п. Они объединялись в специальные коллегии, причем из надписей как римских, так и найденных на юге Италии нам известно о существовании самых различных коллегий, например, сукновалов, красильщиков, строителей, медников, ювелиров, парфюмеров. Наблюдается определенная специализация ремесла по городам. Наиболее крупными ремесленными центрами на юге Италии считались кампанские города (Капуя, Нола и т. п.), на севере — ряд этрусских городов (например, Популония, Тарквинии). Развитие ремесла было тесно связано с развитием торговли, ибо в те времена большая часть ремесленников сама сбывала свою продукцию, обходясь без каких–либо посредников.

Но огромное количество разоренных людей так и не могло найти себе постоянной работы. В италийских городах, и прежде всего в Риме, они заполняли кварталы бедняков, ведя полуголодное существование. Они ничем не брезгали в поисках случайного заработка: лжесвидетельскими показаниями в судах, продажей своих голосов на выборах, доносами, воровством. Они жили на счет общества, на те жалкие крохи, которые перепадали им во время государственных раздач, триумфов победоносных полководцев или от щедрот римских политических деятелей, завоевывавших себе таким путем и популярность и голоса. Так возник в римском обществе особый деклассированный слой населения — античный люмпен–пролетариат.

Имеются достаточно серьезные основания говорить о процессе интенсивной урбанизации Италии во II в. до н. э. Итоги победоносных войн, влияние городского строя жизни ряда эллинистических стран, обезземеливание италийского крестьянства, приток населения в Рим и другие города — все это, вместе взятое, содействовало общей урбанизации страны. Многие старые города в Италии, частично греческого или этрусского происхождения, испытывают новый подъем. Многие деревни, поселки, места ярмарок получают теперь статус городов и не только формально, но и фактически, в экономическом и социальном смысле превращаются в настоящие города.

В связи с этими явлениями чрезвычайно интересно проследить эволюцию понятия «плебс», «плебеи», т.е. изменение социального содержания данного понятия. Факт эволюции бесспорен — даже априорно можно утверждать, что плебс эпохи так называемой борьбы сословий или плебс накануне движения Гракхов — совершенно разные социальные явления, а следовательно, и понятия.

Если иметь в виду ранние периоды римской истории, то плебеи вполне могут быть отождествлены с крестьянством. Подобное утверждение не следует, конечно, понимать в том смысле, что в те времена вовсе отсутствовало городское население; подчеркивается лишь специфический характер этого населения — оно состояло из крестьян, живших в городе. Более четко разделительная черта между населением сел или деревень и населением городским проводится, видимо, с той поры, когда в результате завершения борьбы сословий и возникновения смешанной патрицианско–плебейской верхушки общества рождается совершенно новое значение понятия «плебс». Ныне это уже не какое–то особое и сравнительно замкнутое сословие, но основная и малоимущая масса населения Италии.

Читать дальше