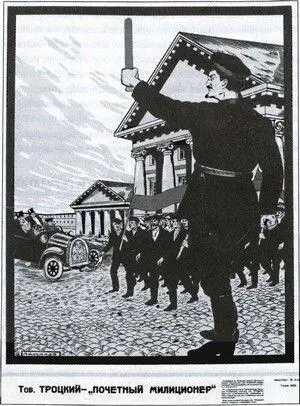

Как известно, органы внутренних дел Советской России были созданы, что называется, «с нуля». Поначалу большевики руководствовались выдвинутой К. Марксом и Ф. Энгельсом идеей всеобщего вооружения народа, призванного заменить в ходе революции регулярную армию и полицию. Эта идея получила развитие в произведениях В.И. Ленина и стала практически реализовываться после октябрьского переворота 1917 г. в виде так называемой рабочей милиции (создана постановлением НКВД «О рабочей милиции» от 10 ноября по новому стилю). Однако уже через несколько месяцев принцип всеобщего вооружения народа был признан нецелесообразным, а милиция стала штатным государственным органом1.

«Товарищ Троцкий — почетный милиционер». Советский плакат. Ленинград. 1923 год

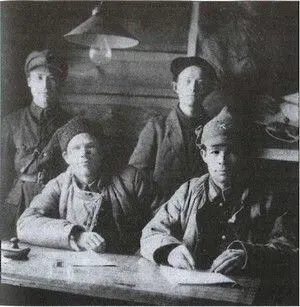

Летом 1918 г. была создана Рабоче-крестьянская милиция (РКМ), призванная стать надежной опорой большевистского режима. Однако «классовый» принцип комплектования РКМ нес с собой целый вал негативных явлений, и прежде всего непрофессионализм. В 1921 г. один из делегатов Всероссийского съезда Советов в отчаянии заявил. «Милиция у нас занимается исключительно пьянством и взяточничеством», и предложил «ликвидировать ее совершенно», а «милиционную службу возложить на само население» [10] Борисов А. В., Мулукаев Р. С., Малыгин А. Я. Страницы истории / Департамент кадрового обеспечения Министерства внутренних дел Российской Федерации. Сборник документальных очерков МВД России. М, 2008. С. 25.

.

Положение удалось несколько улучшить лишь после того, как РКМ была объединена с органами государственной безопасности, — в 1931 г. милиция была подчинена Объединенному государственному политическому управлению (ОГПУ СССР). Главной целью при этом называлось выведение милиции «из состояния аполитичности, инертности и механического несения службы» и внедрение в «сознание работников значения милиции и УТРО как стража общественной безопасности, революционного порядка и одной из опор советской власти» [11] Цит. по: Лубянка: Органы ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ. 1917—1991. Справочник. М., 2003. С. 50. И

. Объединение с органами государственной безопасности повлекло за собой военизацию милиции, введение суровой дисциплины и ежегодных обязательных аттестаций. Вводилась уголовная ответственность за нарушение подписки о двухгодичной службе в милиции. Но главное, что удалось добиться,—РКМ была окончательно связана кровавой порукой с главным карательным ведомством страны.

В 1934 г. произошла окончательная централизация системы органов внутренних дел — был создан Народный комиссариат внутренних дел СССР (вместо НКВД союзных и автономных республик), в который вошло Главное управление рабоче-крестьянской милиции. ГУРКМ НКВД СССР возглавляли: Лев Николаевич Вельский [наст. Левин Абрам Михайлович] (4 января 1934 г. — 7 августа 1937 г., в 1941 г. расстрелян), Василий Васильевич Чернышов (7 августа 1937 г. — 18 февраля 1939 г., после этого возглавлял ГУЛАГ НКВД СССР), Павел Никитич Зуев (29 июля 1939 г. —14 марта 1940 г., после этого возглавлял Главное тюремное управление НКВД СССР), Александр Григорьевич Галкин (14 марта 1940 г. — 10 марта 1947 г.)

В Германии вплоть до 1936 г. не существовало единого национального полицейского механизма. Исторически германская полиция была децентрализована и разрознена по региональному принципу [12] Westermann В.Е. Op. cit. Р. 20—21.

. Каждая из 16 немецких земель (а также обладающий статусом вольного города Данциг) содержала собственный полицейский аппарат. Полицейским даже не разрешалось пересекать границы соседних земель, чтобы преследовать преступников [13] Campbell St. Op. cit. P. 7.

.

В 1936 году состоялась масштабная полицейская реформа, имевшая целью, во-первых, централизовать полицейские силы рейха, во-вторых — подчинить их политическому контролю со стороны Национал-социалистической германской рабочей партии (Nazional-Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei, НСДАП). Ключевую роль консолидирующей структуры при этом сыграли охранные отряды (Schutzstaffel, СС).

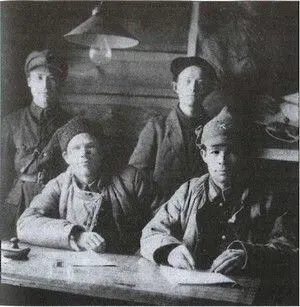

Сотрудники Рабоче-крестьянской милиции. 1930-е годы

Германская полиция, находившаяся в ведении Имперского министерства внутренних дел, структурно делилась на полицию безопасности (Sicherheitspolizei, Зипо), занимавшуюся борьбой с криминальными, политическими и асоциальными элементами, а также полицию порядка (Орпо), выполнявшей функции охраны общественного порядка [14] Browning Ch. Op. cit. P. 4.

.

Читать дальше