Следы аристократического землевладения до сих пор сохранились в названиях различных селений Казанского края. Среди них встречаются имена как ханов (Шигалеево, Едигерово, Ядыгар), так и князей: Исламово, Кильдеево, Девликеево, Мурали, Гильдеево, Князь-Камаево, Кулаево, Гайша-Бике, Бердыбековы Челны, Япанчино, Кудашево, Кутлу-Букашевы Челны, Карамышево, Мурзиха, Мурза-Бирлибаш и т. д. В инородческих местностях крупные землевладельцы были известны под татарским названием «бай», т. е. богач. Черемисские князья обычно отмечались татарским эпитетом «Ак», т. е. белый — по признаку инородческой национальной одежды. Таковы князья Акбай (Ахпай), Аксаран, Акбатыр (Ахпатыр), Алтыбай, Индыбай и др., воспоминания о которых сохранились до настоящего времени. В преданиях современных русских крестьян черемисские князья характеризуются как «помещики», т. е. крупные землевладельцы.

Составить представление о размерах помещичьего землевладения в Казанском ханстве помогают русские писцовые книги. Немедленно, вслед за покорением Казанского ханства, в 1557 году русское правительство фактически вступило в распоряжение завоеванным краем, и все земли, находившиеся во владении казанских помещиков, были конфискованы русским правительством и розданы русским служилым людям. После этого раздела в 1563–1567 годах русское правительство предприняло составление [202]писцовых книг, которые должны были закрепить новый порядок и установить, какие земли кем заняты, и какие лежат впусте, никем не заняты "а вперед в поместье раздати доведется". Русское правительство при конфискации казанских земель придерживалось следующих принципов: 1) все ханские земли были отписаны на имя русского государя, 2) земли тех казанских помещиков, которые не хотели добровольно признать власть завоевателей и принимали участие в войне за независимость, а также те крестьянские земли, которые оказались пустопорожними вследствие поголовной гибели населения во время войны или же вследствие бегства в, более спокойную местность, были розданы во владение чиновникам и детям боярским, согласно проектам И. С. Пересветова. Новая власть постаралась экспроприировать все, ч" то только было возможно, и что плохо охранялось крестьянами, например, 51 десятина пашни и перелога и 300 копен сена, принадлежавшие чувашину Мердяну с товарищами, были приписаны к поместью соседней деревни на том основании, что они были смежны с полем поместья, "а от чувашской земли отошли за лесом". [340] "Список с писцовой и межевой книги г. Свияжска и уезда", с. 71.

Подлинные писцовые книги хранятся в Архиве б. Министерства Юстиции в Москве: книга бывших ханских владений, присвоенных государем (1563 г.) — под № 643, а книги помещичьих земель (1565-67 г.) — под № 848 г., а также под № 556/404 вотчинного III архива (писцовая книга луговой стороны) и под № 485/432 того же архива (писцовая книга горной стороны).

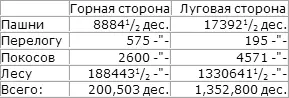

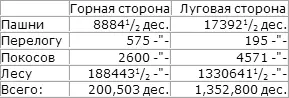

Согласно писцовым книгам, русские помещики и духовенство получили: на горной стороне — 17769 четвертей пашни, 575 дес. перелогу, 26000 копен покосов и 1809 кв. верст лесу, а на луговой стороне — 34785 четвертей пашни, 195 дес. перелогу, 45710 копен покосов и 12773 3/ 4кв. верст лесу. Переводя в десятины (считая, что 2 четверти = 1 десятине, 10 копен также = 1 дес., и 1 кв. верста = 104,17 дес.), получим следующие цифры:

[203]

В итоге получается огромная цифра свыше 1 1/ 2миллионов десятин. Это пространство составляло четвертую часть территории, населенной татарами (ок. 6 миллионов десятин). Помещичьи земли были довольно равномерно распределены по обоим берегам Волги: на горной стороне, занимавшей ок. 850 тыс. дес., они составляли 23,5 %, на луговой стороне, занимавшей ок. 5,150 тыс. дес., они составляли несколько более 26 %. Эти цифры, несмотря на их неточность, вследствие изменений, внесенных войной и конфискацией запустевших крестьянских земель, все же могут дать, в общем, понятие о размерах помещичьего землевладения в Казанском ханстве. Как мы видим, помещикам принадлежала почти четверть татарской земли.

Ошибка, происходящая от включения в наш подсчет захваченных русскими крестьянских земель, по всей вероятности, вполне уравновешивается ханскими землями, которые в этот подсчет не пошли. К сожалению, в нашем распоряжении не имеется цифр, которые можно извлечь из книги дворцовых земель 1563 года. Несомненно, что хан являлся самым крупным помещиком. Ханские земли упоминаются в документах, напр., на горной стороне значатся "в татарской и чувашской деревне в Нурдулатове (Нур-Даулет) порозжие земли, что была царевская Магмед-Аминевская… а после казанского взятья эту землю пахали полонянники, а жили в д. Нурдулатове". [341] "Список писцовой и межевой книги г. Свияжска и уезда", с. 104.

Название селений «Шигалеево» и «Царицыно» говорит о принадлежности первого — Шах-Али, а второго — одной из ханш, о чем сохранилось также предание. Самые большие дворцовые вотчины после завоевания русскими образовались на Каме — около г. Елабуги и около Рыбной Слободы. Эти дворцовые земли заставляют предполагать существование здесь значительных ханских поместий в эпоху Казанского ханства. Предания указывают ханские имения и в других местах, как например, селение «Царевщина» на Волге близ «Царева» кургана, который получил свое название также от ханов. [342] Лепехин "Дневные записки путешествия по разным провинциям Российского государства", ч. I. Изд. 2-ое, Спб. 1795 г… с. 234. Вельяминов-Зернов, I, с. 111.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга II. Чума бактериологического периода [без иллюстраций]](/books/416279/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-ii-thumb.webp)

![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга I. Чума добактериологического периода [без иллюстраций]](/books/416280/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-i-ch-thumb.webp)