Трактат построен в форме писем, которые, по уверению автора, он получал от знакомого немца, жившего несколько лет в Петербурге и занимавшего высокий военный пост. В письме от 24 июля 1762 г. сообщается о смерти и погребении императора, осуждаются действия Екатерины II, а события сравниваются с историей царевича Дмитрия и Лжедмитрия I. Автор ссылался на Ж. Маржерета, в записках своих (1607) полагавшего, что в Угличе вместо царевича был убит кто-то другой. Вспоминая о версии французского авантюриста, служившего и у Лжедмитрия I, и у Лжедмитрия II, К. Шван, рассуждая об обстоятельствах смерти Петра III, вплотную подошел к идее возможного самозванчества, что, как мы знаем, вскоре и случилось на самом деле.

Начав в последние годы жизни (примерно с 1802–1803 гг.) работать над исторической драмой «Димитрий», великий немецкий поэт Ф. Шиллер в числе других источников использовал и записки Маржерета. Изучение этих материалов побудило, по-видимому, Ф. Шиллера к уяснению для самого себя связи событий конца XVI — начала XVII вв. (царевич Дмитрий в Угличе и Лжедмитрий) с династическими перипетиями XVIII в. На рукописи его незавершенной драмы, хранящейся в Веймаре, нам удалось в 1979 г. обнаружить собственноручно составленное Ф. Шиллером родословие русских царей от Михаила Федоровича до Александра I. В нем отмечены без указания дат жизни имена двух соперников-претендентов на российский престол: Ивана Антоновича и Петра III, который, как отметил Ф. Шиллер, был женат на Екатерине II. Связь этих генеалогических заметок с замыслом драмы о царевиче Дмитрии заслуживает особого рассмотрения. В данном случае, однако, они важны как свидетельство интереса в немецкой среде к династической истории XVIII в.

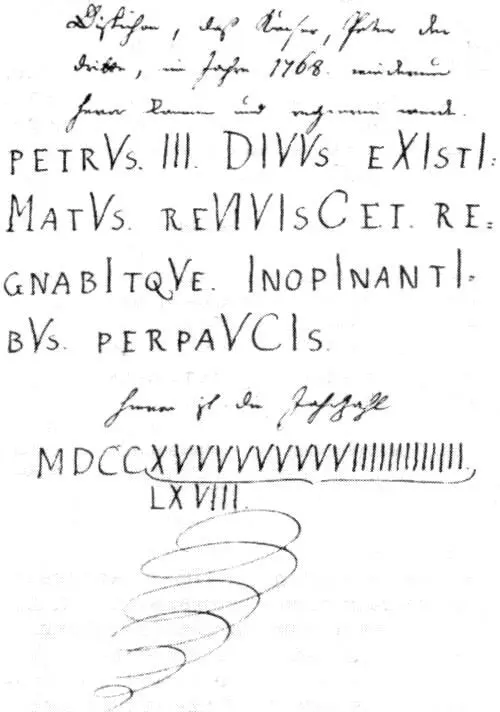

Об этом свидетельствует и выявленный нами в архиве Шлезвига автограф, ранее хранившийся в герцогской библиотеке в Киле. Документу котором пойдет речь, включен в подборку рукописных материалов, названную в описи «К истории 1762 г. Датские требования к Гамбургу. 1762. Убийство царя Петра III, 1762–1764» [28, № 316, л. 73].

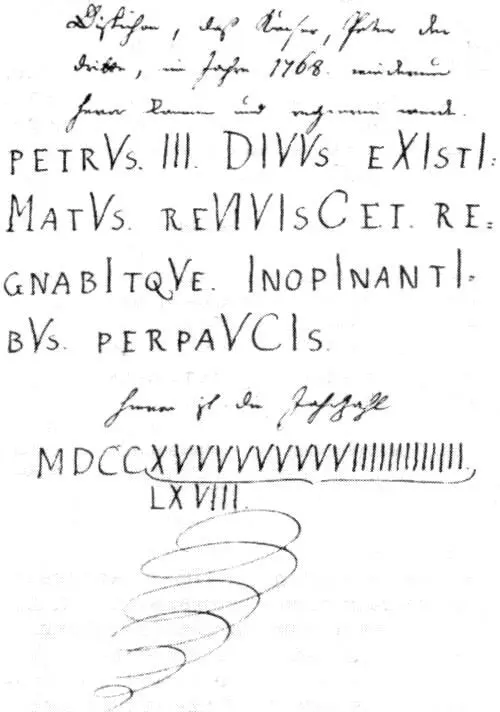

Автограф представляет собой латинское двустишие — пророчество:

«Петр III, божественный и почитаемый, восстанет и воцарится.

И будет это дивно лишь для немногих».

(Перевод Ю. X. Копелевич)

Вслед за текстом указана дата: 1768 г. Архивная единица хранения, в состав которой автограф входит, датирована 1762–1764 гг. На самом автографе сверху почерком XVIII в. по-немецки написана аннотация: «Двустишие, что император Петр III в 1768 г. возвратится и будет царствовать». Но убедительна ли такая трактовка указанного в пророчестве года?

По смыслу архивного описания пророчество возникло между 1762–1764 гг. В принципе, конечно, такое возможно: ведь переговоры по шлезвигской проблеме с Данией, начавшиеся в 1766 г., имели давнюю и хорошо известную в Киле предысторию. А слухи о намерениях Екатерины II полностью отказаться от прав России на Шлезвиг и Гольштейн могли просачиваться в местную среду или даже сознательно в ней муссироваться — по понятным причинам то или иное решение вопроса о будущем статусе герцогства имело для населения Гольштейна первостепенное значение. В таком случае пророчество могло бы рассматриваться как одно из своеобразных преломлений подобных слухов. И все же не слишком ли много «бы»?

Кильское пророчество о скором возвращении в Гольштейн Петра III. Автограф. Из собрания государственного архива земли Шлезвиг-Гольштейн.

Между тем ситуация значительно упрощается, если 1768 г. рассматривать не как срок исполнения пророчества, а как дату его составления. Это, кстати сказать, не только отвечает графическому оформлению автографа, но и согласуется с его смыслом. В самом деле, в Киле имелись не только противники, но и сторонники сохранения унии маленького немецкого герцогства с могучей Российской империей и потому не безразличные к итогам переговоров с Данией. И коль скоро Павел под давлением матери-регентши отказывается от своих прав, на смену ему должен явиться тот, кому эти права ранее принадлежали, т. е. Петр III. Иначе говоря, нильское пророчество возникло в 1768 г. и представляло собой ответ сторонника русской ориентации на копенгагенский договор.

К какой же социальной среде, скорее всего, принадлежал автор этого ответа? Поскольку пророчество было писано латынью, оно как будто бы возникло в образованных кругах. Но именно здесь были хорошо осведомлены о судьбах их герцога, что делает подобное предположение беспочвенным. В то же время он едва ли мог возникнуть и в непривилегированных слоях, хотя форма пророчества, в которой он написан, была тогда очень популярна в грамотной европейской народной среде. В целом он имеет какой-то промежуточный характер. Таково, скорее всего, и его происхождение — городская торгово-ремесленная среда, заинтересованная в сохранении экономических и других связей с Россией. На это указывает и именование избавителя не как герцога Карла Петера, но как Петра III, т. е. российского императора.

Читать дальше

![Александр Мыльников Искушение чудом [«Русский принц», его прототипы и двойники-самозванцы] обложка книги](/books/28527/aleksandr-mylnikov-iskushenie-chudom-russkij-princ-ego-prototipy-i-dvojniki-samozvancy-cover.webp)