[+48] Исчерпывающий анализ одной из версий повествования о битве при Нихавенде проведен А. Нотом [Noth, 1968; Noth, 1973, с. 186 — 187].

[+49] Таб., I, с. 2619. По ад-Динавари, получается, что персы стали лагерем после прибытия мусульман [Динав., с. 143].

[+50] Халифа, с. 120 — 122; Балаз., Ф., 303 — 308; Куфи, т. 2, с. 31 — 59; Таб., I, с. 2596 — 2626.

[+51] Динав., с. 143 — 144.

[+52] Куфи, т. 2, с. 58 — 59.

[+53] Таб., I, с. 2633.

[+54] Там же, с. 2634 — 2635.

[+55] Динав., с. 145 — 146 (в форме Нухайриджан); Таб., I, с. 2627.

[+56] Халифа, с. 123 — 124; Балаз., Ф., с. 308.

[+57] Таб., I, с. 2649; согласно Халифе, Хамадан завоеван в 22/643 г. Хузайфом [Халифа, с. 124] или в раби’ или джумаде I 24/феврале — марте 645 г. [Халифа, с. 131], это подтверждает один из информаторов ат-Табари: «джумада I в начале шестого месяца после убийства Умара» (в действительности — начало пятого месяца) [Таб., I, с. 2650]; ал-Куфи приписывает завоевание Хамадана Урве б. Зайд ал-Хайлу [Куфи, т. 2, с. 62 — 64].

[+58] Абан будто бы взял личную печать царя и, составив от его имени дарственные «на все, что ему нравилось, скрепил их этой печатью [Таб., I, с. 2681].

[+59] Таб., I, с. 2875. А.И. Колесников соединил рассказ о коварстве Абана с предложением правителя Табаристана и получил несуществующее сообщение о том, что правитель Табаристана получил у Йездигерда печать, чтобы поставить ее на грамоту о пожаловании титула испехбеда [Колесников, 1982, с. 136].

[+60] Куфи, т. 2, с. 62 — 68; Таб., I, с. 2650 — 2656.

[+61] Балаз., Ф., с. 317 — 318.

[+62] Куфи, т. 2, с. 64 — 66.

[+63] Таб., I, с. 2654 — 2655.

[+64] Халифа, с. 124 — 125.

[+65] Таб., I, с. 2650.

[+66] Там же, с. 2638 — 2644.

[+67] Балаз., Ф., с. 311 — 313; Куфи, т. 2, с. 68 — 71. Согласно ат-Табари, падуспан с 30 лучшими стрелками вышел из осажденного города, предложил Абдаллаху б. Будайлу выйти на поединок и победил его, а затем предложил ему сдать город по договору [Таб. I, с. 2639]. У ал-Балазури падуспан с 30 лучниками бежит из города, Абдаллах настигает его и происходит поединок с тем же исходом [Балаз., Ф., с. 312]. Этот рассказ имеет отчетливую фольлорную окраску. Доверие вызывает только версия ал-Куфи, согласно которой Абдаллах пустился в погоню и не догнал падуспана, а покинутые правителем исфаханцы вынуждены были сдаться.

[+68] Балаз., Ф., с. 321 — 322.

[+69] Там же, с. 325 — 326; Халифа, с. 124 — 125.

[+70] Таб., I, с. 2635.

[+71] Там же, с… 2661 — 2662.

[+72] Халифа, с. 135.

Глава 4. ЗАВОЕВАНИЕ ЕГИПТА

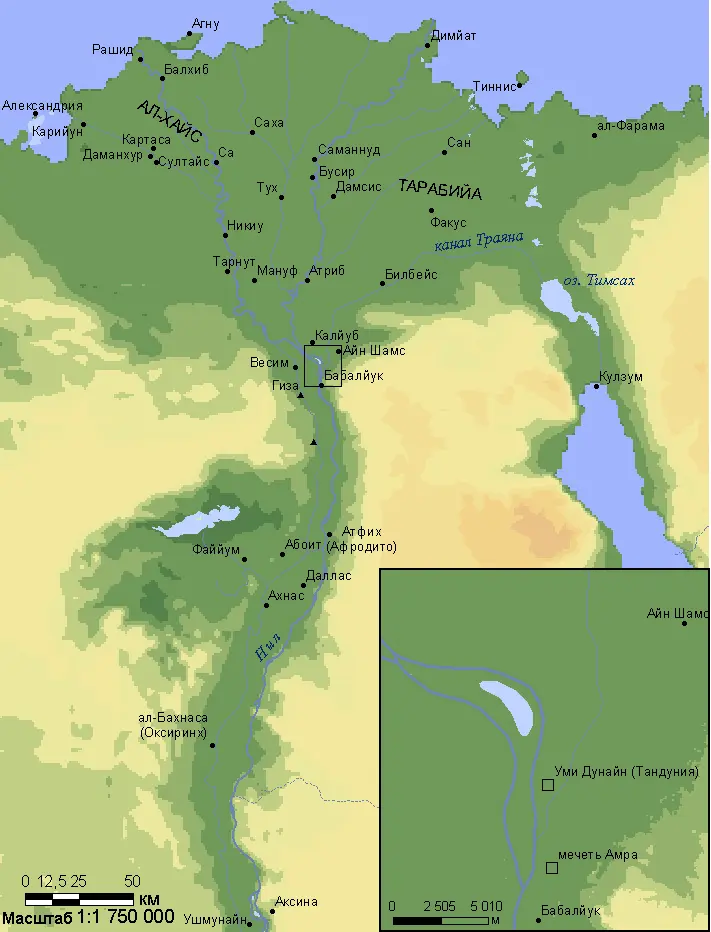

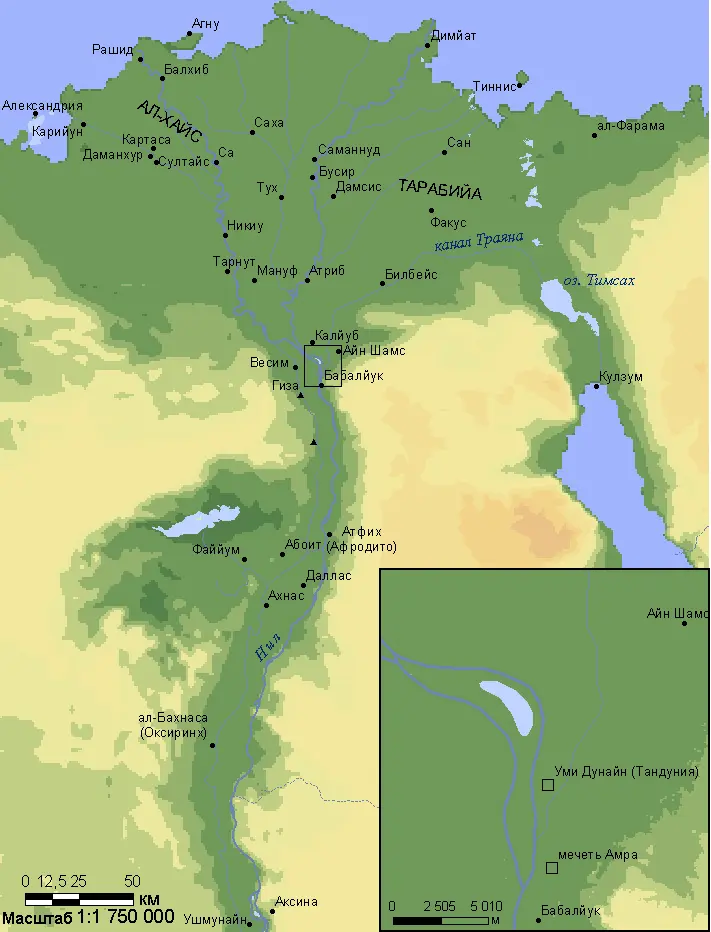

Рис. 10. Египет в середине VII в.

Продвижение мусульманской армии к побережью Сирии и Палестины, в глубь Верхней Месопотамии и даже в собственно Иран, имевший с арабским миром границу огромной протяженности, не представлялось неожиданным и преднамеренным. Отдельные набеги то в одном, то в другом месте вдоль постоянно меняющейся границы выхватывали у противоположной стороны то один, то другой район. Отряды, потерпевшие неудачу, всегда могли вернуться назад на широком фронте.

Иначе выглядит неожиданное вторжение небольшого мусульманского отряда под командованием Амра б. ал-Аса в Египет, соединенный с ранее завоеванными арабами землями узким Суэцким перешейком. Триста километров пустыни, отделяющие Южную Палестину от Дельты Нила, обеспечивали возможность неожиданного появления арабской армии на границе обрабатываемых земель, но в то же время перешеек, перекрытый решительным военачальником, мог стать дверцей мышеловки для малочисленного войска.

Арабская армия в Палестине находилась в трудном положении. Амвасская чума ополовинила ее ряды. Оставшихся сил только-только хватало для осады Кесареи и нескольких портовых городов Палестины, еще остававшихся в руках византийцев.

Арабским историкам довелось зафиксировать лишь очень скудные и противоречивые воспоминания участников египетского похода. Причем о самом начале нет ни одного сообщения очевидца, есть лишь более поздние рассказы. Согласно одним, Амр отправился тайно на свой страх и риск, согласно другим, он обо всем договорился с халифом, когда тот был в Джабии, наконец, инициатором похода оказывается сам халиф. Все сходятся только в одном: Умар опасался за судьбу отряда и послал письмо, в котором приказывал Амру вернуться, если он еще не успел вступить в Египет [+1].

Его беспокойство было основательным: отряд в три с половиной тысячи человек должен был затеряться в многолюдном Египте, как иголка в стоге сена. К тому же, если в 634 г. византийцы не придали значения вторжению арабов и не организовали серьезного сопротивления, когда еще не набрали сил, то теперь, после йармукского разгрома, падения Иерусалима, Дамаска и Антиохии, трудно было бы не считаться с опасностью арабского вторжения в Египет. Мы знаем, что византийцы и на этот раз оказались беспечными, но ни Умар в далекой Медине, ни арабские полководцы в Сирии и Палестине еще не знали этого.

Читать дальше