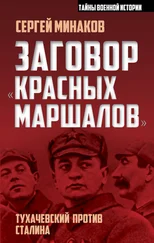

На низкий уровень профессиональной подготовки Красной Армии обратили внимание и представители французской военной делегации, приглашенные на маневры, хотя глава делегации генерал Луазо и был восхищен техническим оснащением РККА и количеством боевой техники. Это мнение стало одним из главных доводов руководства французской армии против заключения с СССР военного союза. А это во внешнеполитическом плане означало гораздо больше, чем низкая боевая подготовка войск КВО и БВО. Это грозило крушением всего внешнеполитического курса М.М. Литвинова, рассчитанного на фактическое возрождение «Антанты», который активно поддерживался, в частности, Н.Э. Якиром. Кто-то должен был ответить за низкую профессиональную и боевую подготовку РККА. В данном случае непосредственная ответственность за боевую подготовку войск в приграничных округах лежала на их командующих — Якире и Уборевиче, хотя, несомненно, причины сложившейся ситуации были глубже и принципиальнее. Ответственность за общие методы, организацию, контроль боевой подготовки Красной Армии несли Управление боевой подготовки Генштаба РККА, начальником которого являлся А.И. Седякин, и, конечно же, сам начальник Генштаба А. И. Егоров. Седякин, выступая 3 июня 1937 г. на заседании Военного совета, в своем стремлении отмежеваться от каких-либо подозрений его в хороших личных отношениях с арестованными военачальниками, невольно подтвердил, что Тухачевский и Уборевич постоянно критиковали его за неудовлетворительное состояние боевой подготовки РККА. «Каждый год, — признавался он, — в конце года, когда я выходил с боевой подготовкой, меня крыл и Уборевич, и Тухачевский; крыли за то, что смотрел недостаточно и никогда не имел возможности сказать своего слова». К.А. Мерецков подтверждал, что, как начальник штаба БВО, он «с Седякиным много дрался по принципиальным вопросам боевой подготовки».

Несомненно, главную ответственность за состояние вооруженных сил, в том числе и их боевой подготовки, нес К.Е. Ворошилов. И он вынужден был оправдываться, признаваясь, что установки на отрепетированные, «парадные» маневры и учения исходили от него. «Я видел Белорусский округ в прошлом году (т. е. в 1936 г.) и маневры. Это было безобразие, — дал Ворошилов волю своей критике Уборевича. — Они заранее все расписали, расставили и, собственно, не маневры проводили, а очковтирательством занимались, заранее срепетировали учение, демонстрировали его перед иностранцами». Но далее, продолжая, Ворошилов фактически отвергает критику, причем свою же, отрепетированных маневров. «Если бы это было так, — т. е., надо полагать, если бы эти маневры были хорошо отрепетированы, — это было бы очень хорошо. А было другое: срепетированное заранее учение провалилось». Получается, что отрепетированные маневры — это, по мнению Ворошилова, очень хорошо. Плохо, что они были плохо отрепетированы. И далее Ворошилов не только признается в том, что репетиция маневров является его установкой, но без тени сомнения утверждает правильность именно такого подхода к войсковым маневрам. «Я разрешил провести такое репетированное учение, — заявляет он, — а потом показать иностранцам — итальянцам, англичанам, французам. Это была моя установка и установка начальника Генерального штаба. Но беда вся в том, что вот это репетированное учение было проведено возмутительно плохо, скверно; оно было сорвано».

Продолжая отстаивать именно такой подход к боевой подготовке войск, используя маневры и войсковые учения, Ворошилов мотивирует свою позицию в этом вопросе следующим образом.

«По существу, допустимо такое репетированное учение? — задается вопросом Ворошилов и отвечает на него: — Допустимо и полезно, потому что, когда вы имеете пять механизированных бригад, три кавалерийские дивизии, три пехотные дивизии на небольшом участке (а такие случаи будут), когда вы просто будете маневрировать, не проделав такого большого учения, все равно вы будете два-три года маневрировать и не добьетесь того, чтобы у вас все было слажено. Слишком большое количество войск на небольшом участке. А что тут плохого?»

Таким образом, отрепетированные маневры, в том числе Киевского военного округа в 1935 г. и Белорусского военного округа в 1936 г., руководством Наркомата обороны и Генштабом в лице Ворошилова и Егорова считались правилом и основным методом обучения войск в полевых условиях. Критике подвергалась недостаточная отрепетированность таких учений, а не сам метод их предварительной «репетиции». И если это квалифицировалось как «очковтирательство», надувательство, самообман в вопросах боевой подготовки, то такая установка на самообман исходила от самого наркома Ворошилова. И она, в общем, принималась и Якиром, и Уборевичем, и другими командующими. Во всяком случае, вопрос «кто виноват?» — Якир, Уборевич или Егоров, Седякин или Ворошилов — в этом деле резко обострялся, приобретая политический смысл.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу