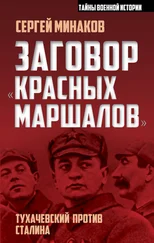

Следовательно, в качестве альтернативного Сталину «вождя» СССР нужен был кто-то иной, но не Ягода. А.С. Енукидзе также никак на эту роль не подходил. Его давние функции, пользуясь дореволюционной государственной номенклатурой, — это должность «министра двора». Для управления страной нужны были общепризнанные лидеры, «имена», но также, чтобы эти лидеры обладали способностями, практикой и навыками управления государством, государственным хозяйством. Все сказанное выше не направлено на категорическое опровержение действительного наличия «кремлевского заговора», к которому были причастны Ягода, Енукидзе, «кремлевские курсанты» и т. д. Просто этот вопрос, пока не имеющий убедительного и достаточно обоснованного ответа, еще нуждается в более тщательном исследовании, что возможно при всестороннем анализе не только имеющихся следственных материалов.

Если бы действительно Ягода, так или иначе, захватил власть, то кто бы захотел с ним иметь дело за пределами СССР и сомнительно, чтобы его поддержала армия. В любом случае нужно было бы искать подходящую фигуру «вождя», приемлемого и для Красной Армии, и для зарубежья. Если искать такого «вождя» в партийной среде, то заявлять претензии на альтернативу Сталину могли Троцкий, находившийся в изгнании, или Пятаков. Если искать такого «вождя» в Красной Армии, то это могли быть Гамарник, Якир и Тухачевский. В любом случае это был не Ягода. Тогда зачем же было ему рисковать, организовывать переворот, чтобы уступить власть кому-то из названных выше, а затем нести ответственность за репрессивные действия, которых было достаточно много на его имени за конец 20-х — 30-е гг.

В материалах по «Клубку» фигурами, которые имели возможность организовать и провести «дворцовый переворот», были Енукидзе и Ягода. В их руках находились охрана Кремля и силы НКВД, способные почти без лишнего шума осуществить «тихий переворот» в Кремле. Однако еще раз повторюсь, им нужен был «вождь», популярная, влиятельная личность, которую бы приняли страна, армия и зарубежье. Вряд ли Троцкий для зарубежья был бы более приемлем, чем Сталин. Пятакова за рубежом не знали, а знавшие помнили его как троцкиста. Пятаков не был публичным «вождем», хотя и являлся хорошим хозяйственником. Он подходил к должности председателя правительства, но не главы государства. Бухарин был идеологом, но никак не главой государства, да и в глазах зарубежья он оставался большевиком. Единственной приемлемой личностью для зарубежья был Тухачевский. Он импонировал как раз тем, что фактически большевиком не был, и в этом все за рубежом были убеждены. Легенда о «красном Наполеоне» слишком глубоко засела в сознании не только русского зарубежья.

Впрочем, Ягода никогда не утверждал наличие связи с Тухачевским, как и не говорил о вхождении Тухачевского и других «генералов» в состав заговорщиков, готовивших «дворцовый переворот» ни в 1937-м, ни в 1938-м.

«Лично я связи с военными не имел, — показывал он на следствии. — Моя осведомленность о них шла от Енукидзе. В конце 1933 года Енукидзе в одной из бесед говорил мне о Тухачевском. Говорил как о человеке, на которого они ориентируются и который будет с правыми в случае переворота». На вопрос Ягоды, «завербован ли Тухачевский, Енукидзе ответил, что это не так просто, но вся военная группа ориентируется на Тухачевского как на будущего руководителя в армии, а может быть, и выше». Первый заместитель Ягоды, Г.Е. Прокофьев, на допросе 25 апреля 1937 г. также не дал показаний об участии в «кремлевском заговоре» Тухачевского. «Лицом, на которого больше всего обращал внимание Ягода и делал попытки сблизиться с ним, был Тухачевский». Однако дальше попыток сближения дело не пошло.

Во всяком случае, если «Клубок» и имел какую- либо перспективу, то лишь до начала 1935 г., пока Енукидзе контролировал Кремль. После его смещения, вывода из Кремля Школы ВЦИК шансы Ягоды на осуществление «тихого переворота» собственными силами значительно снизились, если вообще не стали призрачными.

В показаниях того же Ягоды и др. утверждается, что заговорщики рассчитывали на поддержку войск Московского военного округа, который возглавлял А.И. Корк. «В наших же руках и московский гарнизон Корк, командующий в то время Московским военным округом, целиком с нами».

Ю.Н. Жуков мотивирует свое доверие к сведениям о реальности «кремлевского заговора», «дело» о котором было закодировано в оперативной разработке под названием «Клубок» и о котором знал Сталин, тем, что подтверждение этой реальности «легко можно найти в нескольких документах». Далее он ссылается на показания Енукидзе, Ягоды, бывшего коменданта Кремля Петерсона, которые я анализировать специально не буду. Сколь бы ни был велик соблазн воспользоваться их содержанием, какие бы оговорки на предмет их абсолютной достоверности ни делались, они давались все-таки, так сказать, «из-под палки», в весьма специфических следственных условиях. Все-таки лучше обратиться к сведениям, которые могли сообщить те или иные лица в, так сказать, «свободном режиме». Ю.Н. Жуков ссылается и на такого рода документы. И это замечание заслуживает большего внимания.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу