Скорость хода новых фрегатов составляла 16–17 узлов. «Мономах» имел по два винта, «Донской» — один. Из-за их большого сопротивления при невращающихся винтах скорость под всеми парусами не превышала 3 узлов, при этом управление судном становилось «почти невозможным». Было два способа увеличить скорость хода под парусами. Во-первых, с помощью специальной муфты разъединить вал с винтом, чтобы дать ему свободно вращаться под напором воды. Так достигалась скорость 4–5 узлов. Либо под малыми парами давать винтам слабое вращение, соответствующее скорости судна под парусами. В последнем случае происходил расход угля, но скорость возрастала до 5–7 узлов.

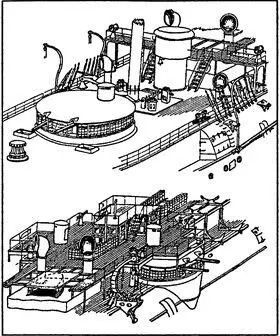

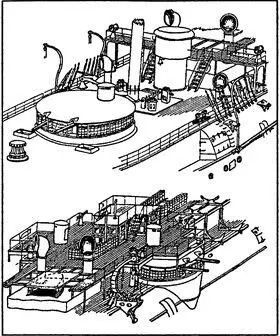

203-мм/З5 (8-дм) пушка в барбетной установке крейсера «Адмирал Нахимов»

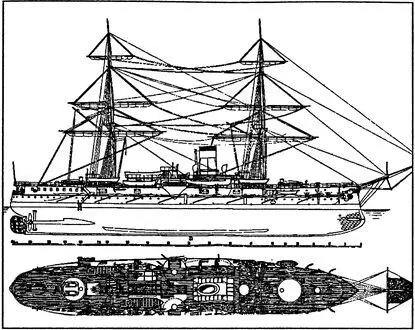

Два парусно-паровых корабля Российского флота были заложены в июле 1884 г. («Адмирал Нахимов») и в июле 1886 г. («Память Азова»). [116] Кроме указанных кораблей парусное вооружение несли и некоторые другие корабли, вошедшие в строй в это время (последний корабль, имевший парусное вооружение, — крейсер «Рюрик») (примеч. ред.).

Стандартное водоизмещение их составляло 8473 т и 6735 т соответственно.

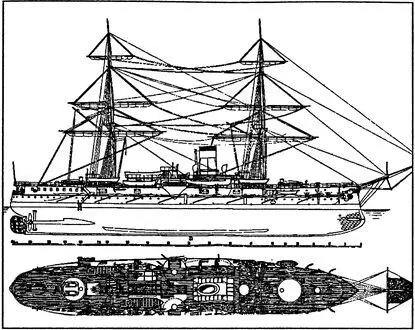

Вооружение «Нахимова» состояло из восьми 203-мм/35 пушек в четырех барбетах с 203-мм броней. По бортам было расположено десять 152-мм/35 пушек и четыре 4-фунтовые пушки обр. 1877 г., а также десять 37-мм пушек Гочкиса. Фрегат имел три 381-мм торпедных аппарата.

Броневой пояс в районе цитадели имел толщину 254 мм, а броневая палуба — 51–76 мм.

Он имел две вертикальные машины двойного расширения общей мощностью 7508 л. с., вращавших два винта. Максимальная скорость хода составляла 16,5 узлов.

Из-за наличия концевых барбетов, орудия которых должны были иметь возможность стрелять прямо в нос или корму, пришлось отказаться от традиционного фрегатского вооружения — третья мачта просто не умещалась. Поэтому решили поставить оснастку брига с общей площадью парусов 3000 кв. м. Затем ее уменьшили до 2000 кв. м. При ветре 3–4 балла скорость под парусами из-за сопротивления гребных винтов не достигала и 4 узлов, а при плавании экономическим ходом 9-11 узлов, когда в действии находились 5–6 котлов из 12, паруса при попутном ветре прибавляли всего узел скорости.

Эксплуатация фрегата «Адмирал Нахимов» показала, что парусное вооружение окончательно изжило себя и стало лишь обузой крейсерским судам.

Броненосный фрегат «Адмирал Нахимов»

В начале 1890 г. Александр III решил отправить сына Николая в путешествие по странам Азии, а обратно цесаревич должен был возвращаться через Сибирь. В ходе путешествия Николай должен был получить большой объем информации, которая могла пригодиться ему впоследствии. Путешествовать наследник должен был на новейшем крейсере «Память Азова». Крейсер получил название в честь 74-пушечного парусного линейного корабля «Азов», первого в русском флоте, удостоенного Георгиевского флага за доблесть в Наваринском сражении 8 октября 1827 г.

Несмотря на довольно мощное вооружение (две 203-мм/35 и тринадцать 152-мм/35 пушек) по внешним украшениям и внутреннему убранству «Память Азова» мог дать фору самой богатой яхте. На носовой части корабля красовались орден Святого Георгия, ленты с бантами, императорская корона, лавровый венок и пальмовые ветви. В отделке и оборудовании офицерских помещений широко применялись ценные породы древесины (красное, ореховое и тиковое дерево). Большое место на корабле занимали особые каюты для наследника престола и его свиты. Одна отделка этих кают обошлась казне более чем в 78 тысяч рублей. На шканцах, юте, шкафуте и всех мостиках были установлены специальные тенты для защиты от солнца и дождя. Уже по пути, в Англии, были закуплены дополнительные электрические вентиляторы. Там же закупили 700 электрических ламп и установили дополнительное освещение на верхней палубе.

Обращение крейсера в яхту вызвало перегрузку в 800 тонн. Посему с крейсера пришлось снять две 152-мм пушки [117] Была и другая причина (главная), по которой были сняты эти пушки. Имея значительное удлинение, корабль отличался неважной остойчивостью, «вялостью качки», что делало его ненадежным на океанском волнении (примеч. ред.).

, часть боекомплекта и другое оборудование. Все это было погружено специальный пароход, отправленный заранее во Владивосток. Впрочем, снятие орудий с кораблей, когда они мешали веселому времяпровождению членов императорской фамилии, было нормой в русском флоте. Вот, к примеру, отчет Морского технического комитета за 1874 г. В комитет обратился вице-адмирал Казакевич с просьбой снять кормовое 152-мм орудие с парохода-фрегата «Рюрик», «так как при плавании с Его Высочеством корма есть единственное свободное место для обедов, которые даются Его Высочеством». Великий князь, а по совместительству генерал-адмирал Константин Николаевич был большой либерал и любитель выпить. Надо ли говорить, что пушку немедленно сняли.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Александр Широкорад - Давний спор славян. Россия. Польша. Литва [с иллюстрациями]](/books/298682/aleksandr-shirokorad-davnij-spor-slavyan-rossiya-po-thumb.webp)

![Александр Широкорад - Россия на Средиземном море [изд. Вече (2013 г.)]](/books/416260/aleksandr-shirokorad-rossiya-na-sredizemnom-more-iz-thumb.webp)