Рациональный выход видели в предполагаемом намерении «сделать какие-то ручные сети, чтобы ловить живых собак, а потом уже бить их за городом, чтобы удалить это противное зрелище от жителей, и отделять собак с ошейниками от собак, скитающихся по воле, или давать им околевать с голоду в каком-нибудь отдаленном месте за городом» [245] Там же.

. Этот вариант решения проблемы подтверждался рассуждениями: «Вместо фонарщиков Эртель предложил употреблять на это граждан — дворников, арестантов или разный другой сброд народа, но нет еще разрешения». Вполне вероятным было предположение: «Может, это сделано из экономии, ибо по давнишнему положению, полагается по 10 коп. с каждого собачьего хвоста в пользу фурманщиков» [246] Там же. Л. 55–55 об.

. Опрошенные офицеры прибавляли, что это дело их начальства, а раз оно не делает никаких распоряжений, то и им незачем «соваться не в свое дело» [247] Там же. Л. 55 об.

.

Резюмируя результаты опроса и недовольства петербуржцев, чиновник убеждал свое начальство: «Но от этих пустых разговоров жителям Петербурга нисколько не легче, — следует действовать, а не рассуждать. Поэтому-то и совершенно справедливо их негодование против непростительного упущения, и желание, чтобы в скорейшем времени были приняты самые строгие меры для восстановления единожды и навсегда в Петербурге прежнего в этом отношении полицейский порядок, без которого в жаркое летнее время никто не может выходить со двора без опасения быть укушеным бешеною собакою» [248] Там же.

.

Результативность подобных донесений чаще всего не известна. Но в данном случае последствия тайной записки оказались заметны для горожан. 10 октября 1857 г. в сводке Третьего отделения появилась новая информация о том, что петербургская полиция наконец-то занялась уничтожением бродячих собак: «Это производится здесь совершенно на парижский манер, то есть двое везут телегу с ящиком, а несколько человек, каждый вооруженный железным обручем с сеткой, как бы мимоходом набрасывает ее на избранную жертву» [249] Там же. Д. 3215. Л. 15 об.

.

Пожалуй, наиболее значимой для Санкт-Петербурга была проблема обеспечения города питьевой водой [250] По заключению специалиста-исследователя «Положение с водоснабжением Петербурга было катастрофическим» ( Фальковский Н. И. История водоснабжения в России. М., 1947. С. 185).

. К этой теме наблюдатели из Третьего отделения обращались наиболее часто. Не претендуя на новизну в освещении вопроса о строительстве водопровода в городе, приведу лишь одно весьма колоритное свидетельство жандармской «борьбы» за чистую воду. 22 июля 1857 г. в сводку сведений для доклада шефу жандармов В. А. Долгорукову была включена весьма эмоциональная записка. Чиновник Третьего отделения обращал внимание руководства полиции на деятельное участие органов городского управления Москвы в обеспечении горожан питьевой водой. Подчеркивая существенные перемены в столице, он писал: «В Москве еще лет 10 тому назад весь простой народ должен был довольствоваться водой из колодцев, по большому недостатку в городе той воды, которая проведена в весьма малом количестве от Сухаревой башни и которую поэтому могли пить одни только достаточные люди. Теперь к чести попечительного городского управления, не щадящего ни издержек, ни трудов, проведена от Сухаревой башни по всему пространству Москвы, в фонтаны и другие водопроводы, по местам наиболее нуждающимся в чистой воде, и невзирая что число оных теперь уже довольно значительно в Москве и поныне еще продолжают устраиваться фонтаны» [251] ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3214. Л. 42–42 об. См. подробнее: Кошман Л. В. Город и городская жизнь в России XIX столетия: Социальные и культурные аспекты. М, 2008. С. 92–95.

. Главным результатом было то, что всякому «приятно видеть, как начиная от фонтана у нижнего кремлевского сада народ постоянно в продолжении целого дня толпится около всех водохранилищ, а еще приятнее думать, что эта хорошая чистая вода сохраняет здоровье жителей Москвы» [252] ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3214. Д. 42 об. В конце 1850-х гг. длина водопроводной сети в Москве составляла около 47 км с 26 водоразборными фонтанами и бассейнами ( Фальковский Н. И. Указ. соч. С. 174).

.

Автор записки напоминает, что 9 лет тому назад император Николай I намеревался начать строительство в Санкт-Петербурге 8 фонтанов-резервуаров, но с тех пор дело не сдвинулось: «…это было в 1848 г., во время сильной холеры в Петербурге, когда каждого смерть висела на носу, но прошла опасность, прошел и страх, прошли и заботы. И Петербург на беду и ко вреду бедного класса людей остался по-прежнему со своею отвратительною, мутною, вонючею водой в Фонтанке, Екатерининском канале и Мойке, истинными résérvoires, как сказано медиками, зловредной для здоровья воды, по необходимости употребляемой двумя третями жителей Петербурга для пищи и питья! Не воздух, не пища суть зародыши холеры в Петербурге, а бесспорно тухлая, гнилая вода в канавах, или лучше сказать, этот настоящий настой дохлых крыс, собак, кошек и разных других нечистот, коими оне наполнены; в чем, к сожалению, всякий может ясно удостовериться» [253] ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3214. Л. 43.

.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

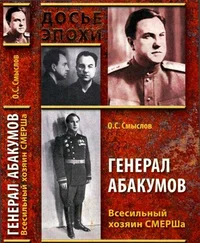

![Олег Абакумов Третье отделение на страже нравственности и благочиния [Жандармы в борьбе со взятками и пороком, 1826–1866 гг.] обложка книги](/books/27001/oleg-abakumov-trete-otdelenie-na-strazhe-nravstven-cover.webp)