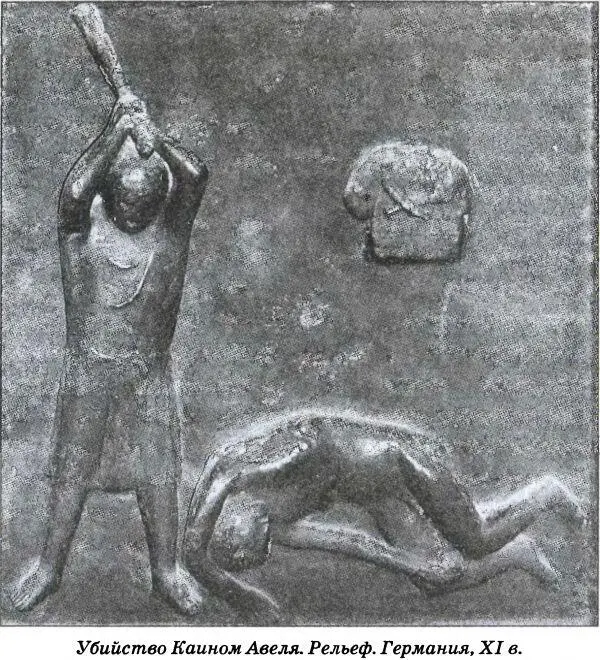

Можно вполне обоснованно утверждать, что «культурная оппозиция» между ними заключается в своеобразии ментальных установок, определяющих интерпретацию исторического процесса. Вследствие этого то, что признается «историчным» в настоящий момент, возможно, не считалось таковым в эпоху Средневековья и, напротив, то, что было историчным для человека другой эпохи, зачастую игнорируется сейчас. В этом плане паримийные чтения Борису и Глебу с точки зрения Средневековья, несомненно, являлись «историчными» благодаря параллелям между Святополком, Борисом и Глебом, с одной стороны, и Каином и Авелем — с другой.

Если абстрагироваться от современных рационалистических представлений, можно сказать, что Борисоглебские паримии органично вписываются в ту культурную атмосферу, которая сложилась в течение первого столетия после Крещения Руси, когда в «Слове о Законе и Благодати» Киев отождествлялся с «Новым Иерусалимом» {168} 168 Данилевский 2004. С. 197–204.

, а составитель ПВЛ без колебаний формулировал антитезу между царем Соломоном и князем Владимиром, который был «такой же женолюбец, как и Соломон, ибо говорят, что у Соломона было семьсот жен и триста наложниц. Мудр он был, а в конце концов погиб. Этот же был невежда, а под конец обрел себе вечное спасение» {169} 169 ПСРЛ 1. Стб. 80. ПЛДР 1978. С. 95.

.

Паримийные чтения Борису и Глебу — «типичное произведение нашей начальной письменности, главной характеристикой которой является творческое самоопределение внутри новой традиции, внутри заданного жанра. Как „Повесть Временных лет“ есть оригинальное творчество внутри хронографического жанра, так Паримийные чтения Борису и Глебу есть небывалое творчество внутри нового жанра библейских чтений». По утверждению Н. Н. Невзоровой, «столь непосредственное и смелое отношение к источнику возможно было только в самый ранний период восприятия христианства» {170} 170 Невзорова 2004.

.

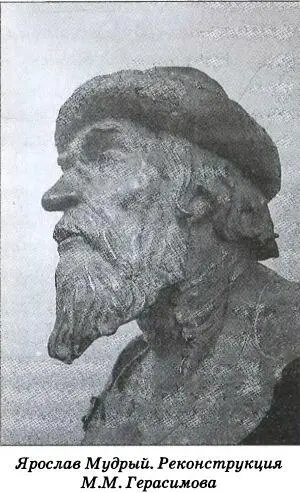

Паримии, возникновение которых в настоящее время относится к первой половине XI в., еще более, чем ПВЛ, представляют династический конфликт 1015–1019 гг. в «смысловом контексте» Библии. Однако в их фокусе находятся не Борис и Глеб, а Святополк и Ярослав — братоубийца и мститель. Князья-мученики остаются на периферии сюжета: об их гибели сообщается как бы между прочим, на уровне факта, а не феномена. Составителя интересует именно осуждение братоубийства, как явления, противоречащего религиозным представлениям, а вовсе не прославление тех, кто пал жертвой братоубийцы, — история их рассматривалась лишь как своеобразная иллюстрация общей идеи. Здесь внимание акцентируется прежде всего на мотиве «праведной мести», выраженном в молитве Ярослава перед сражением, — для составителя паримии эта мотивация является достаточной, и он еще более подчеркивает его введением агиографически стилизованного сюжета о помощи ангелов Ярославу во время битвы. Парадокс заключается в том, что светская традиция Борисоглебского цикла нашла свое воплощение в церковных паримиях, сформировавших стереотип мстителя за убитых братьев.

Как заметил С. А. Бугославский: «Ярослав применил в своей политической борьбе со Святополком не только вооруженную силу, но и перо писателя-публициста, опиравшегося на авторитет религиозных идей и традиций». Еще дальше пошел немецкий теолог Г. Подскальски, утверждавший, что в паримии история братоубийства и отмщения наблюдается глазами Ярослава Мудрого {171} 171 Бугославский 2007. С. 7. Подскальски 1996. С. 378, 379.

. Согласно одной из гипотез, в основу паримийных чтений легла «Повесть о мести Ярослава за убитых братьев». По словам ее автора Н. И. Милютенко: «Следы деления единого рассказа видны в „Повести временных лет“ под 1015–1016 и 1018–1019 гг. Знаменательно, что оба рубежа в делении текста приходятся на стыки фрагментов, совпадающих с Паримийным чтением, со светскими летописными рассказами. В первом случае это описание новгородского веча, сборов Ярослава в поход (1015 г.) и Любечской битвы (1016 г.), во втором — рассказ о найме варягов в 1018 г. и описание Альтской битвы под 1019 г.» {172} 172 Милютенко 2006. С. 222.

.

Сопоставление паримии с летописными статьями 1015/16 и 1019 гг. по ПВЛ и НIЛМ в принципе не исключает того, что они могли восходить к общему протографу правда, в этом случае надо ориентироваться на совпадения между паримией и ПВЛ, поскольку текст НIЛМ контаминирует описание битвы у Любеча в 1016 г. и описание битвы на Альте в 1019 г. Можно предполагать, что гипотетическая «Повесть о мести за убитых братьев» входила в состав «Летописца Ярослава», который был использован в летописной (ПВЛ) и агиографической («Анонимное сказание») традиции, и в несколько модифицированном виде — при составлении паримийных чтений (так как существуют некоторые сомнения в том, что «Повесть о мести за убитых братьев» сохранилась в первоначальном виде именно в паримии).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу