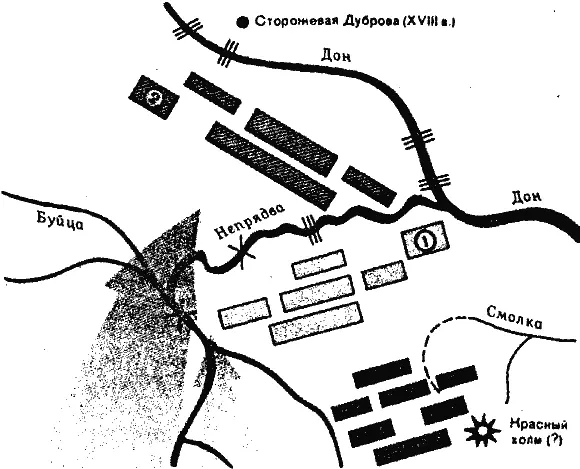

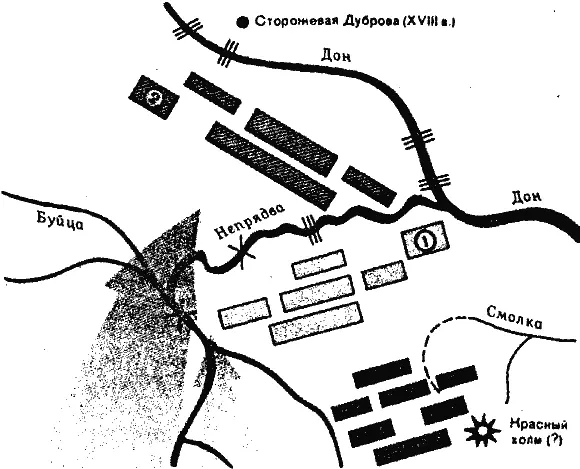

Реконструкция битвы по В. А. Кучкину

Тем более, название Непрядва с Нимрадом совершенно несозвучно. И значение — тоже. По этимологическому словарю Макса Фасмера, Непрядва — не прыгающая, не текущая, т. е. медленная река. Происходит от «Непреды, род. п. — дъве от предати „прыгать“, предъ „течение“ (см. пряда́ть, пруд)… Ср. пряду́н „водопад“». Прошу прощение за традиционную замену «ятя» на «е». С «ятем» было бы еще понятнее, так как эта буква вполне могла при произношении в «я» превращаться. К примеру, я уже писал, что Рязань писалась в различных летописях и через «я», и через «ять» (а иногда и через «е»). Так что русское название имеет четкую этимологию, никак не связанную с невкусностью ее воды. Относительно Красивой Мечи — Кызыл Мичи (Красивый Дубняк) можно допустить изменение названия по созвучию. Тем более, нормальной русской этимологии нет. Есть только удмуртское «мечь» — крутой, но что-то я не слышал, чтобы удмурты жили на Дону. А вот относительно Непрядвы нужно признать сведения «Нариман тарихы» крайне сомнительными.

Есть еще версия К. П. Флоренского и В. А. Кучкина о том, что битва проходила на левом берегу Непрядвы {282} 282 Загадки Древней Руси. С. 471–476.

.

Строится она на основании тех документов, в соответствии с которыми тела татарские после сражения лежали по обоим берегам Непрядвы (Лицевой свод Сказания). И на том, что на карте Епифанского уезда в 1785 г. на правобережье Непрядвы аж до Смолки никакого леса нет, а на левом берегу имеется. Вот только Лицевой свод — это XVI в., а карта — XVIII. Так что доказать на их основе что-то относящееся к XIV тяжеленько.

У всех перечисленных версий, какие бы у них ни были слабости, все же есть очевидное преимущество перед официальной. Они имеют подтверждение в целом ряде источников. Официальная же версия базируется фактически только на одном факте: битва была у устья Непрядвы. Все остальное — чистые домыслы. Причем, используя, к примеру, татищевскую версию построения войск, поздние исследователи «не замечают» его рассказа о том, что битва продолжалась длительное время после атаки «Засадного полка». И что велась она на берегу Мечи.

И все же глянем, что там, на традиционном месте.

Выясняется очень любопытная картина. Стараниями экспедиции (нужно отдать им должное) были проведены подробнейшие исследования почвы и содержащихся в ней органических следов. В результате выяснили, где росли в то время леса, а где их не было.

Начать с того, что, по утверждению Н. А. Хотинского, «изучение… балок Куликова поля показало, что за последние тысячелетия форма их почти не изменилась…» {283} 283 Хотинский Н.А . История и география Куликова поля. М., 1988. С. 16.

. Это нужно запомнить. Значит, если мы в настоящее время находим в каком-нибудь месте овраг или долину реки, стало быть, и в интересующее нас время они там были. «Все эти исследования показывают, что рельеф Поля во время битвы был примерно таким же, как и теперь» {284} 284 Там же.

. Больше того, в соответствии с теми же исследованиями, «во время сражения глубина балок была ниже 2,5 м от современной дневной поверхности; многие балки были увлажнены и даже заболочены» {285} 285 Реликвии Донского побоища. Находки на Куликовом поле. М., 2008. С. 44.

.

Далее, А. Л. Александровский составил карту распределения почв в этом месте. Хотинский пишет, что с помошью этой карты можно утверждать: «Куликовская битва могла происходить только на правобережье Непрядвы, где степь преобладала» {286} 286 Там же.

. Это тоже важно, поскольку делает совершенно невероятной версию Кучкина относительно сражения на левобережье Непрядвы в ее устье. И ставит под сомнение версию Шавырина. Впрочем, относительно последнего — не факт. Почвенные карты все время печатают только для низовий Непрядвы, хотя, если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, сделаны-то они для значительно большей территории.

Теперь посмотрим на карту традиционного Куликова поля времен его максимального облесения.

Что мы видим? На левом берегу лесов много. Но и на правом их тоже достаточно. Главное, поле здесь все изрезано балками. И балки эти все были заросшими лесом. Свободного пространства и тут мало. Причем в традиционном месте, между Смолкой и Нижним Дубиком, — дела совсем плохи. Здесь балки практически смыкаются, оставляя только маленькие проходы, которые в случае чего легко блокируются даже небольшими силами. Относительно приличное место — только в западном углу, у поворота Непрядвы. Или между Смолкой и Курцой. Но все равно, для нормальных боевых действий это очень маленькие пятачки. «Водоразделы… рассечены густой сетью балок, которые скорее всего, были облесены. Поэтому участки водораздела, которые могли служить местом проведения битвы, оказываются небольшими по площади (ширина 2–3 км)» , — пишет Александровский {287} 287 Куликово поле: материалы и исследования. С. 70.

.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу