После разгрома под Лиственом Ярослав долго не решался покинуть Новгород, хотя Мстислав уверял, что не претендует на правый берег Днепра. Только 3 года спустя Ярослав с дружиной явился в Киев. На предложенную братом границу по Днепру ему пришлось согласиться. [5] События, связанные с действиями князя Мстислава, изложены автором без связи с общей обстановкой на русских украйнах.

Томаторкань стала большой страной. В Чернигове, Курске и Рязани жили северяне и вятичи. В степях же оставались прежние полукочевые племена, казары, касаки. Между Доном и Донцом торки, перемешанные с казарскими печенегами. Около Хопра и Верхнего Дона берендеи, которых арабы раньше знали у Терека как беренджеров, или венендеров, рядом с ними на Медведице бродники и в Приазовье остатки асаланов. Все эти степняки и кавказцы служили крепкой опорой против всех врагов князя.

Мстислав, как авторитетный государь, храбрый воин и мудрый правитель, обеспечил охрану границ. Ни одна из азиатских орд не решалась вторгнуться в Томаторкань. Страна жила в мире и благоденствии, многие степняки стали оседлыми. Эпос называл Мстислава Храбрым.

Когда Мстислав умер в 1036 г., Ярослав тотчас же занял Чернигов. Папахи казаков на Днепре выглядели непривычно, и Русь звала их черными клобуками. Встречается и другое прозвище — черкасы, по прежней родине на Кавказе. В летописи Москвы под 1152 г. значится: «все черные клобуки, еже зовутся черкасы». Но чаще использовали их племенные имена: торки, берендеи, торпеи и т. п.

Некоторые из них еще долго сопротивлялись Киеву. Да и Томаторкань жила своей обособленной жизнью, поддерживая противников Киева, находивших здесь приют и кормление. Ярослав так и не подчинил себе этот край своеобразного политического убежища. Упадок Томаторкани начался с приходом в 1060 г. из Азии кипчаков, или половцев. Первое время она сохранялась в своих границах, с выборными князьями из черниговской ветви Рюриковичей, а после — как малое княжество адыгейских наследных владетелей, которым удалось избежать власти ханов Золотой Орды.

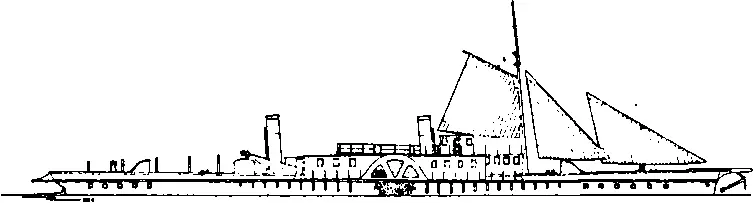

Пароход «Редедя, князь Косогский», 1889 г.

Основные размерения 75,7 х 10,7 х 1,78 м. [6] Размерения — размеры корпуса корабля, или судна (примеч. авт.).

Машина мощностью 2000 л. с. Реконструкция И. И. Черникова.

Томаторкань рухнула около 1117 г. На её землях дольше всех оставались казаки азовские и пятигорские, упоминавшиеся там еще в начале XVI в. В 1792 г. из Запорожья сюда же пришли казаки-черкасы, потерявшие Днепровский Низ. Рядом с развалинами города Томаторкани они построили станицу Таманскую.

Казаки сохраняли предание о Редеде. Так, в 1889 г. судовладелец П. Н. Ушаков построил самый мощный на Волге буксир «Редедя, князь Косогский».

Знаменательно, но в 1928 г. Волжское речное пароходство присвоило этому судну имя более известного вождя казаков — «Степан Разин».

Глава 5

Ушкуйники — мореходы Новгорода

На юге Руси мореходство никогда не имело такого значения, как в Новгороде, где появился и сам термин ушкуйник. Император Византии Константин Багрянородный (911–959) отмечал, что первые торговые караваны русичей пришли в Константинополь из Новгорода.

Новгородцы ремесленничали, промышляли зверя и рыбу, торговали, поэтому водному пути и кораблю придавали мистическое значение.

Появление пиратов Новгорода, или так называемых ушкуйников, если не считать первые походы Руси на Византию, относят к XI в. Так, в 1088 г. камские булгары, говорит летопись, взяли Муром. При этом историк В. Н. Татищев по имевшимся у него спискам сделал заключение, что так булгары мстили за разбои новгородцев по Оке и Волге. Но еще раньше, до 1032 г., отряды ушкуйников ходили на Югру.

Владения некогда могущественного Великого Новгорода занимали не только северо-восток Европы, но и простирались далеко за Урал, вплоть до устьев Оби. Раскинувшись на обоих берегах Волхова, этот город складировал товары Севера Руси. Окруженный густыми лесами и топкими болотами, Новгород развивался в более безопасном положении от нападений викингов, чем города Балтии.

Заболоченные, с непроходимыми лесами, безлюдные земли Новгорода пресекали многочисленные реки. Строительство сухопутных дорог началось здесь только с XIII в., и суммарная грузоподъемность гужевого транспорта в Средние века значительно уступала водному.

Читать дальше