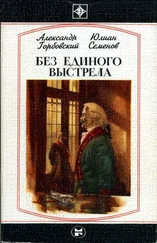

Юлиан Семенов - Без единого выстрела

Здесь есть возможность читать онлайн «Юлиан Семенов - Без единого выстрела» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: История, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Без единого выстрела

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 100

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Без единого выстрела: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Без единого выстрела»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Без единого выстрела — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Без единого выстрела», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Повышенная любознательность иностранцев давала повод для обоснованных тревог и опасений. Тем паче когда за этой любознательностью стоял конкретный военный интерес. В то время единственным морским выходом России в Европу был Архангельск. Он-то и стал той дверью, через которую старались проникнуть в страну не только торговые гости, ученые и мастера, но и лазутчики.

Торговые люди, мастеровые, военные специалисты из разных стран — все они, понятно, нужны были молодому государству, всем им находилось здесь место. Но приток этих людей должно было упорядочить и поставить под контроль.

Об этом Иван Грозный пишет указ и рассылает его пограничным воеводам. Приезжают к архангельскому городу торговые люди из разных стран, пишет Грозный, свободно едут из Архангельска по другим городам и даже в Москву, «а того не ведомо, какие люди, и проезжих у них грамот нет, ездят самовлаством». Царь поясняет, в чем опасность такого положения дел: «А иные иноземцы ездят из Лазаревых и литовских городов не для торгу, для проведывания вестей и живут в городах я долгое время ездят к городу Архангельску и от города по моря по своя воля». Как бы от таких приезжих «какова дурна и лазутчества не было», а посему, заключает царь, не пускать их дальше Архангельска и задерживать там.

Но не только о литовских, цезарских и шведских лазутчиках была забота царя. Свежи в памяти народа были войны с татарами, завоевание Казанского ханства. Поэтому к восточным купцам проявлена была не меньшая осмотрительность. Особенно в пограничных городах царства: «Жить им в Казани много однолично не давати, чтобы они, живучи в городе и в остроге, никаких крепостей не рассматривали и вестей никаких не разведывали».

Шли годы, сменялись цари на московском престоле, но иностранные разведки не прекращали своего настойчивого интереса к русским делам. Вполне понятно, российская сторона принимала свои меры предосторожености, нередко довольно суровые. В 1586 году король датский пишет царю Федору Иоанновичу. Просит король, августейшего своего собрата сыскать и отпустить на родину его подданных — Юрия Герса с товарищами, поехавших к царского величества Зеленой Земле, но земли той не нашедших и попавших на Новую Землю и там схваченных. Царь Федор отвечал королю датскому с присущей ему кротостью: «И нам было того человека сыскивати непригоже для того, что тот человек ездил кораблем в чужой, земле лазутчеством и таких везде, имая, казнят».

Но наука, видимо, не пошла впрок. Русские берега и секреты обладали, очевидно, неодолимой притягательной силой. А может, и не они сами, а те деньги, которые королевская казна предлагала за эти секреты. Еще один датский корабль был задержан русскими. И снова по обвинению в шпионаже. И опять с поличным.

Целых два года продолжалась переписка между двумя дворами. Царь Михаил, первый Романов, так отвечал датскому королю: «Пристал де тот дацкий корабль в нашем государстве к Колскому городку в осень, а ходил де тот корабль к нашим северным землям, к Пустозеру, а начальный человек на том корабле был вашего государя торговый человек Клим Юрьев (Блуме), а товаров на том корабле не было никаких, кроме съестного, бес чего быть нельзя, тем делом кабы они приходили лазутчеством к нашей царского величества земле чего проведывать».

Нужно было проявить величайшую беспечность или весьма недооценивать своего противника, чтобы отправиться на такого рода предприятие, не захватив хотя бы какого-нибудь товара — для прикрытия, для камуфляжа.

Иностранным разведкам не раз приходилось расплачиваться за недооценку русской секретной службы. При желании, казалось бы, можно и научиться. Да и пора бы. Но к происходящему примешивались иные факторы. Появление огромного Русского государства на востоке внушало страх политикам и правителям Европы. Одни пытались противостоять этой, как им казалось, опасности. Другие стремились уйти от этого страха в комплекс собственного национального превосходства. Проявлением этого комплекса, порожденного страхом, было пренебрежение ко всему русскому и, как часть целого, недооценка русской секретной службы. Это было жестокое заблуждение, и впадавшие в него, подобно датским «купцам», должны были расплачиваться за свою гордыню.

Само собой, деятельность русской секретной службы, как и всякой другой, не состояла из сплошных триумфов. Были у нее и свои удачи, и поражения, были периоды активности и полосы недолгого затишья, когда на границах Московского государства не собирались недобрые тучи, не предвиделось войн и нашествий. Во времена Алексея Михайловича штат разведки состоял всего из. одного дьяка и пяти подьячих, входивших в приказ Тайных дел. Очевидно, это был самый небольшой аппарат разведки, существовавший в те годы. В других европейских государствах делом разведки занимались десятки профессионалов и множество агентов. Только во Франции на «секретные дела» ежегодно ассигновывалось 5 миллионов ливров — фантастическая сумма!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Без единого выстрела»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Без единого выстрела» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Без единого выстрела» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

![Павел Торубаров - Без единого выстрела[сборник]](/books/70380/pavel-torubarov-bez-edinogo-vystrela-sbornik-thumb.webp)