Капитан Ференц Ковач

Так, например, автобусами под Валькё и Хевицдьёрк был доставлен 12-й пехотный полки оставшийся от 12-й резервной дивизии 38-й пехотный полк. Эти части сразу же были брошены на передовую. Во время постоянных советских атак, поддерживаемых танками, к 25 ноября 1944 года части 10-й пехотной дивизии потеряли большую часть личного состава. Так, например, роты 18-го пехотного полка вместо положенных 250 человек насчитывали 50, а иногда по 40 солдат. Посланные в качестве подкрепления подростки (по-венгерски левентеки) и солдаты запаса при первом же удобном случае скрывались с поля боя. В венгерских документах сообщалось о дезертировавших в течение всего лишь трех дней 348 солдатах. Несмотря на это, венгерские офицеры постоянно пытались провести удачные контратаки, которые, естественно, заканчивались огромными потерями. Стабилизировать фронт не получалось. Размеры дезертирства привели в бешенство кавалера ордена Марии Терезии (высшая награда Венгрии) командира дивизии генерал-майора Кронеля Осланьи. В приступе ярости он орал, что ему «не стоило делать военную карьеру, чтобы взять под свое командование такую банду ублюдков». Но в тот же самый день 26 ноября генерал-майор, сославшись на болезнь, сам улизнул в неизвестном направлении. Его преемником стал генерал-майор Йожеф Кишфалуди. 15 декабря 1944 года его сменил офицер Генерального штаба, полковник авиации Шандор Андраш. Командующий 1-м венгерским армейским корпусом генерал-полковник Иван Хинди смог убедить капитана Ференца Ковача возглавить оперативный отдел корпуса. Но в итоге капитан стал изучать пути отступления на запад. Схожим образом дела обстояли в 1-й танковой дивизии, где никто более чем на один день не соглашался становиться начальником штаба. В итоге эта должность досталась капитану Генерального штаба Фридьешу Вацеку, начальнику оперативного отдела. Он был единственным, кто не сослался на ранения и болезни, когда ему было предложено возглавить дивизию.

В период 15–24 декабря 1944 года румынские части, воевавшие на стороне Красной Армии, смогли закрепиться на территории перед Ишасегом и Валькё. Венгры стали обороняться еще более ожесточенно, но это отнюдь не значило, что атаки утратили свою прежнюю силу. Более того, на более защищенном юго-восточном фланге этого плацдарма части 1-й венгерской танковой армии предприняли успешную контратаку. В итоге были отбиты территории, располагавшиеся между Маглёдом и Вечешем. По итогам этой контратаки капитан Фридьеш Вацек был награжден офицерским крестом венгерского ордена «За заслуги». Но венгерский успех был мимолетным. 5 декабря советские и румынские войска в очередной раз перешли в наступление. В ходе этой операции в Нескольких местах была прорвана оборона 10-й пехотной и 12-й резервной дивизий. К примеру, только позиции 10-й пехотной дивизии в течение 45 минут обстреливала сотня тяжелых орудий. На одном из участков шириной 2,5 километра, которые удерживались силами 2 венгерских батальонов, в атаку было брошено 7 румынских батальонов и один кавалерийский эскадрон. Один из венгерских батальонов почти сразу же потерял половину личного состава. За исключением пяти солдат, остальные бросились в бегство. Несмотря на то, что в ходе нескольких последующих венгерских контратак эти позиции были отвоеваны обратно, чуть восточнее линию обороны прорвали советские танки, которые почти моментально оказались на высотах у населенного пункта Гёдёлльё. Потери венгров были огромными. Так, например, 10-й разведывательный батальон ежедневно (!) терял по 30–40 % своего личного состава. К 12 декабря дивизия состояла из 12 гусаров и 9 пехотинцев.

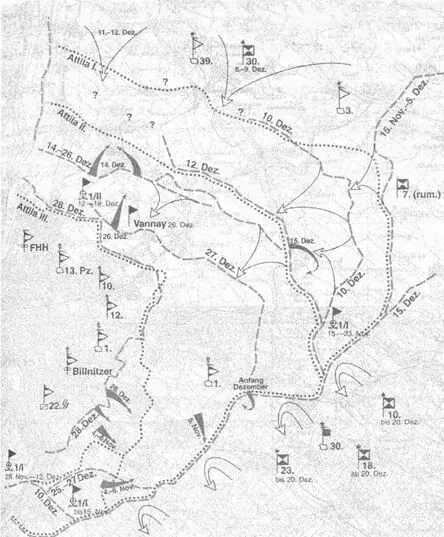

Фронт на подступах к Пешту 15 ноября — 24 декабря 1944 года

9 декабря немецкое командование обещало направить остатки 10-й дивизии в тыл. Но этого не произошло, так как советские войска прорвали линию обороны между Вацем и Верешедьхазом. 11 декабря прямо на глазах исчезавшей дивизии пришлось принять бой на окраинах Гёдёлльё. В ходе этого боя был полностью уничтожен 18-й пехотный полк. Оставшиеся в живых несколько солдат были влиты в состав немецких батальонов. По сути, 10-я дивизия прекратила свое существование как общевойсковое соединение. Штаб каждого полка занимался формированием одного-единственного батальона. Но даже эти батальоны насчитывали не более 50 % от штатного состава. Оставшееся от дивизии командование пыталось заниматься решением снабженческих и административных задач. Чуть позже под его начало были переданы гусарский батальон и охранный батальон.

Читать дальше

![Андрей Васильченко - «Лили Марлен» и другие. Эстрада Третьего рейха [без иллюстраций]](/books/420874/andrej-vasilchenko-lili-marlen-i-drugie-estrada-thumb.webp)