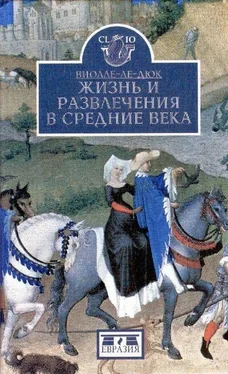

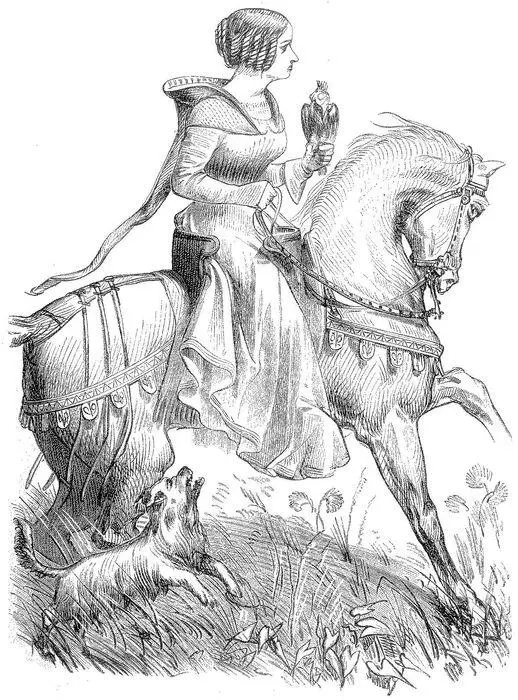

Рис. 23

На рис. 23 — дама, с миниатюры из рукописи «Книги о короле Модусе». Она в ярко-синем платье-корсете с розовым шапероном, подбитым белым мехом; седло — красного цвета. Из-под шаперона видна рубашка (chemisette) в мелкую сборку, прикрывающая грудь. Даму сопровождает «птичья» собака, как их называют в трактате Гастона Феба. В этом произведении собака названа «chien d’oysel et espagnol» (птичья собака или спаниель); она приносит куропаток и перепелов, т. е. дичь, убитую ловчей птицей (ястребом).

Рис. 24

На рис. 24 — прорисовка заставки из той же рукописи, где изображен сокольник. Охотник одет в сюрко или корсет, белый с желтыми полосами, на голове красный капюшон-шаперон, «хвост» которого обмотан вокруг головы, чтобы лучше держался. Шоссы — красные.

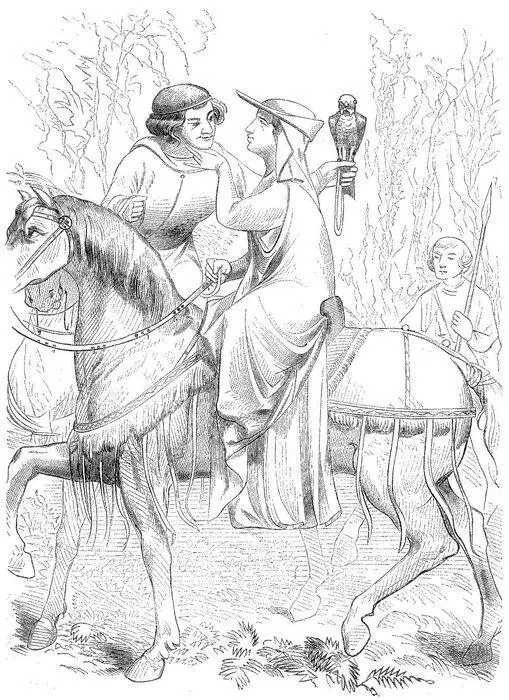

Рис. 25

Рис. 25, изображающий другую сидящую верхом даму, которая держит ястреба без клобучка, готовым к полету, сделан по пластине из коллекции Соважо (Лувр), выполненной резьбой по слоновой кости (около 1360 г.). Она в просторном сюрко, застегнутом, спереди на пуговицы, с боковыми прорезями для рук; на голове — шаперон, отвернутый спереди наверх. Сюрко открыто спереди и сзади, чтобы удобнее было садиться в седло, т. к. видно, что эта дама, как и предыдущая, сидит на лошади по-мужски.

Чтобы содержать в порядке соколиный двор, требуются бесконечные хлопоты. В небольшом, скрупулезном трактате «Совершенный сокольник», написанном в 1750 г. Жаком-Эли Мансо, сеньором де Буассуданом, приводится масса подробностей о соколиной охоте, способах выращивания птиц и ухода за ними [11]. Из трактата можно узнать, что в XVIII в. не отказались ни от одного из обычаев этого вида охоты, упомянутых в «Книге о короле Модусе», хотя ею занималось лишь несколько незнатных дворян, живших в своих поместьях.

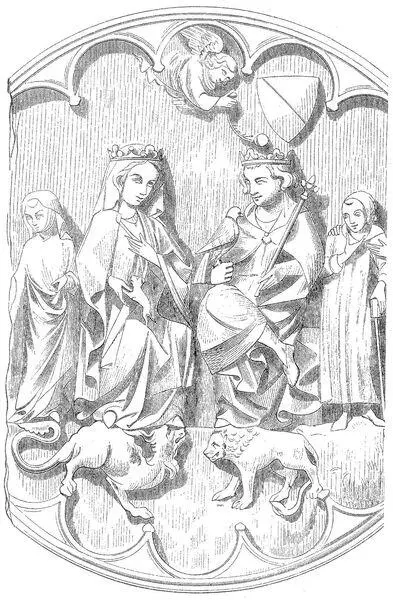

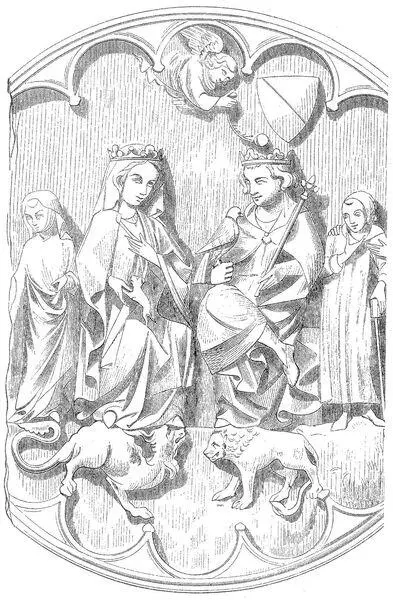

Рис. 26

В XI—XVI вв. дворяне часто брали сокола или ястреба с собой на прогулки, ассамблеи и визиты. Подобная сцена представлена на футляре зеркала из Лувра, где изображены, по всей видимости, библейский царь Соломон, сидящий на троне с соколом в руках, и царица Савская (рис. 26). Этот обычай был отличительным признаком знатности.

Красивые птицы, любимые всеми и хорошо воспитанные, привязывались к хозяину, и клобучок надевали на них только перед самой охотой. Впрочем, к одной из лап всегда крепился должик. Любой дворянин, выезжавший на прогулку с дамой, держал в руке птицу. Когда приближались к пруду, с сокола снимали клобучок, и один из пажей, следующих за ними пешком, вспугивал в зарослях цаплю, и если она была там, то сокола спускали.

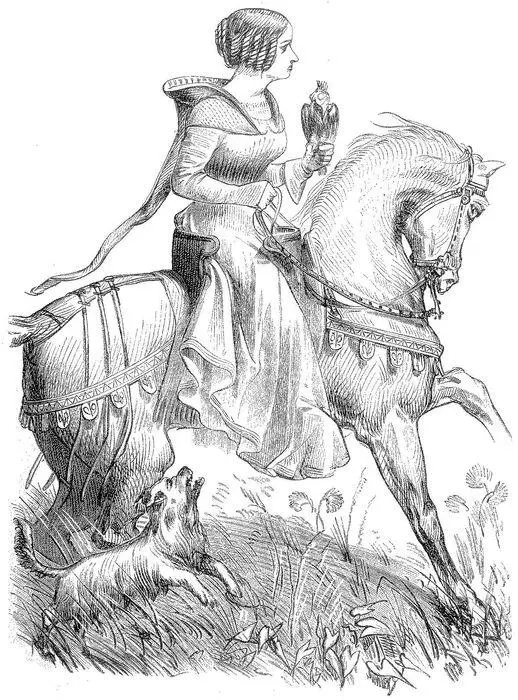

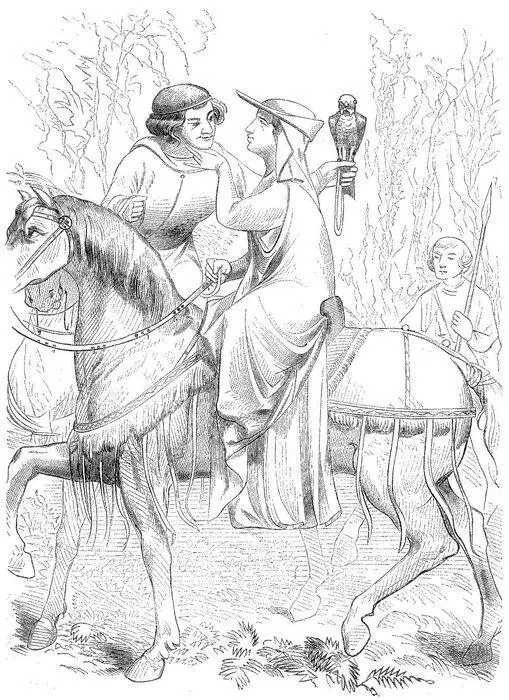

Рис. 27

Рис. 27 — реконструкция, сделанная по изображению с рамы зеркала из коллекции У. Снейда, датируемого началом XIV в. Мы видим молодого человека и даму на конной прогулке. Женщина поглаживает подбородок своего возлюбленного, который держит на руке ястреба. За ними — пеший паж, вооруженный рогатиной. Наездница сидит в седле по-мужски, сильно подогнув ноги. Она одета в котту, полностью прикрывающую ноги. На голове поверх покрывала — фетровая шляпа, поля которой спереди переходят в козырек. Молодой человек — с непокрытой головой, в откинутом шапероне; волосы, длинные по бокам, удерживает обруч. Седло под женщиной покрыто чепраком, ниспадающим ниже брюха лошади.

Рис. 28

Не только рыцари носили на торжества на руке птиц как символ знатности; часто и высокородные дамы появлялись верхом, с ястребом на руке. На рис. 28, скопированном с бронзового барельефа из коллекции графа Ньеверкерке, — молодая женщина в овальной диадеме с вуалью, в облегающем платье-корсете с длинными рукавами из легкой ткани. Она по-дамски сидит верхом на иноходце, на котором — богатая попона и плюмаж между ушами. При лошади — маленький спаниель, необходимый для соколиной охоты. Эта отливка — прекрасное произведение искусства.

Читать дальше