На крышке саркофага середины XII в., хранящегося в музее Ньора, есть очень интересные сцены охоты. В одной из сцен — дама, выпустившая сокола. Она сидит верхом по-дамски, — отведя обе ноги вправо; одета в блио (bliaut), волосы заплетены в длинные косы. Она нахлестывает лошадь, нагоняя сокола, поразившего какую-то дичь (рис. 17). Сзади следует собака. В этом виде охоты использовали собак, выученных приносить дичь, добытую соколом. На другой стороне крышки — дворянин, также верхом, с соколом на руке (рис. 18).

Не слишком вникая в подробности обычаев соколиной охоты, надо все-таки несколько слов сказать о птицах, используемых для этого развлечения. Автор «Книги о короле Модусе» [66] говорит, что есть восемь видов птиц, «каковых может использовать человек. Это четыре, что летают по кругу, и четыре, что летят с руки, перелет делая. 84 84 Т. е. четыре, которые кружатся в полете, и четыре, которые с руки охотника стремительно бросаются на дичь (прим. авт.).

Те, что высоко по кругу летают (высокого полета), суть сокол, балобан рыжеголовый, балобан и чеглок; те, что летят с руки и перелет делают (низкого полета), суть ястреб-тетеревятник, ястреб-перепелятник, кречет и дербник».

Сокола приучают к охоте молодым, еще не вылетевшим из гнезда, или ловят сетью в период после линьки. Сокольник должен любить птиц и заставить их любить себя; он должен быть воздержан, вставать с рассветом, не есть ни чеснока, ни сырого лука. Надо, чтобы он хорошо бегал, легко и проворно вскакивал на лошадь с любой стороны. Он никогда не должен возвращаться, пока не отыщется его птица после долгой погони. Четыре птицы «высокого полета» — это птицы, которых привабливают, т. е. приманивают с помощью вабила. Четырех птиц «низкого полета», во время охоты слетающих с руки, приучают возвращаться на руку сокольника. До конца XIV в. вабило представляло собой ремешок из красной кожи с двумя крыльями на конце; позже, до XVI в., крылья крепились на прочное основание из красной кожи. Чтобы приманить птицу, сокольник вращал вабило вокруг руки и выше.

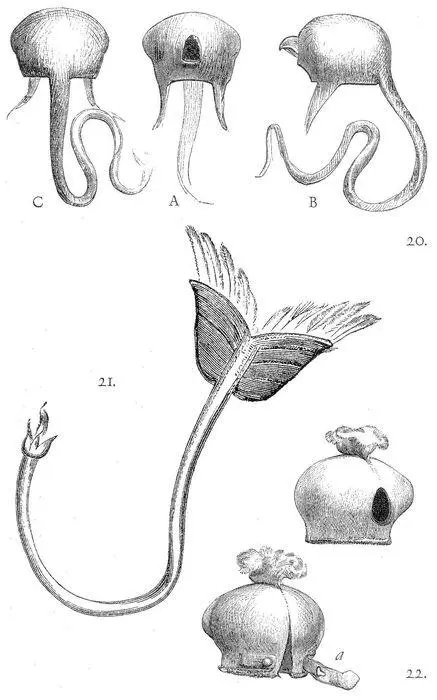

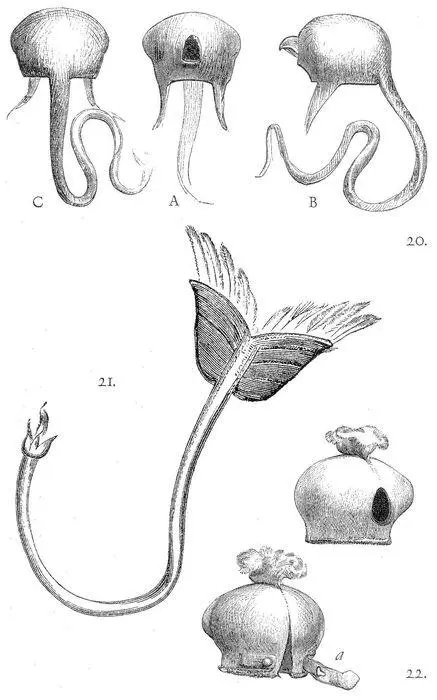

Рис. 19

На рис. 19 изображен сокольник, обучающий птицу высокого полета возвращаться по сигналу вабила [13*]. Сокольник одет в красные шоссы, белое сюрко с желтыми полосами, зеленый шаперон и красную фетровую шляпу. Покормив нового сокола два-три раза с вабила, сокольник рано утром отправляется на луг со спутниками, неся на руке птицу в клобучке, с вабилом, обложенным с двух сторон мясом.

Прибыв на место, он дает птице два-три раза клюнуть подкормку на вабиле, потом отнимает пищу, снова надевает клобучок, привязывает ремешок-должик в качестве поводка и передает птицу своему помощнику, который отходит в сторону на длину должика. Сокольник начинает вращать вабило, помощник осторожно снимает с сокола клобучок. Если сокол летит прямо на вабило, надо дать ему два-три раза клюнуть корм с вабила, лежащего на земле; потом снова надеть клобучок, отнести дальше, чем в первый раз, накормить с вабила на земле, крича: «Эй! Эй!» И так несколько раз, все дальше удаляя птицу от вабила.

Когда сокол привыкнет таким образом летать на вабило, его надо накормить в присутствии нескольких людей, потом — лошадей, потом — когда сокольник сидит верхом; затем нового сокола приводят вместе с другими соколами.

В конце XV в. вабило выглядело, как показано на рис. 21. Крылья зажимались в плоскую оболочку из красной кожи, и именно к этой оболочке крепили куски парного мяса при обучении нового сокола. Когда на охоте сокола надо было приманить, сокольник вращал вабило над головой.

«Книга о короле Модусе» гласит: «Для нового сокола нужны: новая перчатка из оленьей кожи, чисто белая, новый должик из доброй кожи, каковой должен крепиться к перчатке; шнурок с палочкой, чтоб гладить птицу, ибо ее надо часто трогать, но не рукой. Нужны два бубенчика, привязанных к его ногам, чтобы слышать, когда он двигает или скребет ногами; кожаный клобучок, добротно сделанный и легко надевающийся на голову, высокий, с выступами на высоте глаз, глубокий и достаточно узкий внизу, чтобы он мог хорошо держаться на голове».

Рис. 20-22

Форма клобучка не оставалась неизменной. В XII и XIII вв. клобучки сзади имели длинный клапан (рис. 20) — «tiroire»; взявшись за него, сокольник снимал клобучок. Поскольку клапан очень длинный, сокольник, зажав его рукой в перчатке, не давал птице освободиться от клобучка (А — вид клобучка спереди, В — сбоку, С — сзади). Позже, до XVI в., клобучки имели форму, показанную на рис. 22. Они обрезаны снизу по прямой, имеют сзади разрез и ремешок, стягивающий шею птицы и мешающий ей снять клобучок. Конец (а) ремешка служит клапаном для снятия клобучка. Сначала клобучок надевали через клюв, потом правой рукой застегивали ремешок па пуговицу. Сокольник обычно надевал на левую руку перчатку, а правой тянул клапан, чтобы легко, не сминая, снять с птицы клобучок. Нужна определенная сноровка, чтобы снять клобучок, не отвлекая сокола, так, чтобы он сразу же увидел добычу. Не менее важно правильно держать птицу, чтобы и самому не утомляться и чтобы сокол сидел правильно. Сокольник должен прижимать локоть к боку, держать руку немного на отлете от корпуса, прямо и твердо. Сокол должен сидеть на кулаке, а не на ребре ладони и не между пальцами. Если правильно держишь сокола, бубенцы не звенят.

Читать дальше