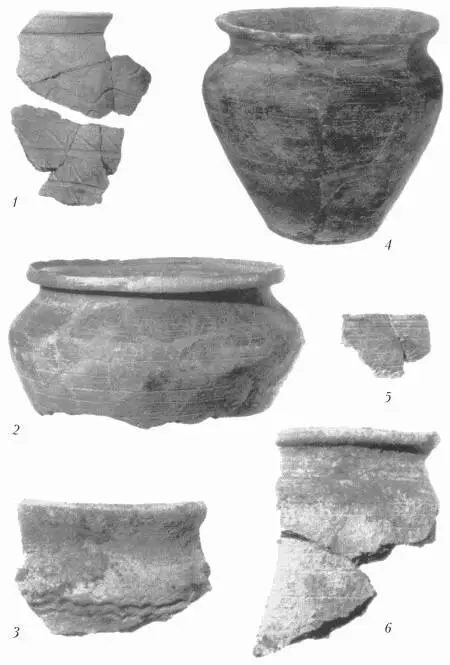

Славяне часто занимали городища, впервые заселенные в раннем железном веке и позже населявшиеся создателями дьяковской, мощинской, юхновской и иных культур.

Покой славянских городищ и селений охраняли неоглядные просторы Русской равнины, покрытые труднопроходимыми и в наше время лесами, топями и лесостепями с травами в рост человека. Поход по Руси в V–IX вв. был доблестным подвигом, воспеваемым былинами.

Как говорят специалисты, в наше время и в заповедниках практически невозможно воссоздать и сохранить островки той Русской равнины, какой она некогда была. Наша планета невелика, и населяющий ее мир очень взаимозависим. Малейшее нарушение нормальных законов развития тотчас же губительно отзывается повсюду на планете. Примеров тому много, и лежат они не только в материальной, но и в духовной плоскости. Но вернемся к славянам.

Прочное оседание славян на востоке Европы

В VI–VII вв. кривичи (псковские) расселились в бассейне реки Великой и на берегах Псковского и Чудского озер. На месте позднейшего Пскова славяне поставили наземные срубы, отапливавшиеся печами или очагами.

По сторонам от земель кривичей (псковских) лежали страны балтов и чюди (эстов).

В VII в. земли, лежащие в верховьях Западной Двины, Днепра и Волги, были заняты славянским союзом кривичей. Вне сомнения, в массиве кривичей оказались представлены элементы восточнобалтского населения, поклонявшегося богу Криве. Древнерусские летописцы выделяли кривичей в особый народ. Но господствовала в их мире славянская стихия.

Напомним читателю, что еще в VIII–VII вв. до н. э. часть оседлого земледельческого населения (сколотов) среднеднепровской лесостепи в результате нашествия скифов была принуждена отступить в леса верхнего поднепровья. И именно в те времена раннего железного века было положено начало смешению протобалтского (оставленного носителями культуры шнуровой керамики рубежа III–II тыс. до н. э.) и протославянского населения Европы.

Схожий процесс произошел и на рубеже эр, когда земледельцы, создатели зарубинецкой культуры, были оттеснены сарматами на верхний Днепр и Десну.

Но как бы там ни было, к VIII в. славянское начало окончательно возобладало на верхнем Днепре и землях Белой Руси. Южные и центральные районы Белоруссии в VI–VIII вв. были заняты славянским союзом дреговичей. Считают, что имя дреговичей произошло от дрегвы — болота. Громадные болота окружают реку Припять. Они скрыты лесным морем Полесья. Следует упомянуть, что в Македонии в VII в. поселились славяне, называвшиеся дреговичами. Это одно из немногих соответствий между именами славянских союзов востока Европы и Балкан.

Если кривичи (псковские) оставили длинные курганы, подобные длинным курганам, насыпанным индоевропейцами Британии и Польши в III–II тыс. до н. э., то словене (новгородские) в VII–X вв. усеяли берега озера Ильмень и бассейны рек Ловать, Волхов, Мста круглыми курганами — сопками и собственными длинными курганами.

В VIII в. славяне из приильменья и с Ладоги стали прокладывать пути к верховьям Волги на Белое озеро.

Много позже, в XII–XIV вв., земли словен новгородских украсят тысячи каменных крестов. Но обо всем в свое время.

В течение ряда столетий, прошедших с V по VIII в., славяне, объединенные в роды и союзы, кроме того, делившиеся на сотни и тысячи, составлявшие десятитысячный народ, занимались освоением тех земель, которые в IX–XIII вв. предстали ареной развития древнерусской истории. Топоры славян вгрызались в вековые стволы дубов, елей и сосен. Огонь расчищал лядины или навины. Упряжи лошадей и быков помогали людям корчевать не уничтоженные огнем пни. Гирлянды приречных селений связывали пробитые через толщу леса проселки.

В верховьях рек возникали селения с названиями волоки и волочки, обычно стоявшие напротив друг друга не далее как в пяти километрах. Неширокие водоразделы прорезались канавами, искусно сочетавшимися с естественными низинами. Путь на волоках устилался бревнами-катками. По их вытертой днищами ладей и челнов поверхности местные жители перетаскивали суда и поклажу двигавшихся по Восточной Европе купцов. Часто вдоль волока шла сухопутная дорога, и часть грузов перевозилась подводами. Уже в христианские времена над волоками нередко стояли церкви Параскевы Пятницы, покровительницы торговли. Ранее на тех местах располагались капища.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу