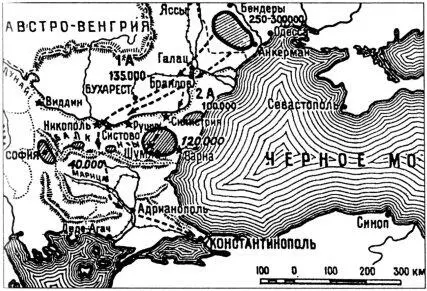

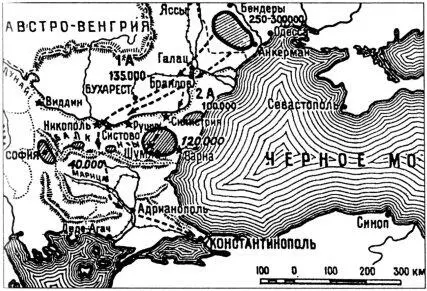

Турция к апрелю 1877 года смогла довести свою армию до 450 тысяч человек регулярных войск и 100 тысяч - иррегулярных. Из них на Балканах находились 300 тысяч человек.

19 марта 1877 года представители шести ведущих европейских держав подписали в Лондоне протокол, обязывавщий Турцию заключить мир с Черногорией (Сербия уже вынуждена была заключить мир на условиях «status quo»), распустить иррегулярное ополчение, провести реформы. Но Турция отказалась принять Лондонский протокол, высокомерно потребовав демобилизации русской армии и невмешательства России во «внутренние дел» Оттоманской империи. Черногория возобновила военные действия. Разрыв России с Турцией стал неизбежен. В предвидении его Турция потребовала от вассального ей Румынского княжества совместного участия в войне с Россией. Однако Румыния предпочла стать на сторону более сильного из двух вероятных противников.

Русский план войны с Турцией в 1877 году

4 апреля между представители русского и румынского командования заключили конвенцию о пропуске русских войск на территорию княжества, пользовании румынскими железными дорогами и устройстве в районе Бухареста главной базы действующей русской армии. Румынская армия (начавшая мобилизацию 6 апреля) должна была сосредоточиться у Калафата, защищая Малую Валахию и прикрывая правый фланг русского стратегического развертывания на Дунае. 12 апреля 1877 года последовал Высочайший манифест о войне с Турцией.

Глава 2

Ошибка «железного канцлера»

Мирный договор, подписанный в Париже в марте 1856 года, был позорным для России. Самым унизительным среди всех его пунктов являлся тот, который ликвидировал русский флот на Черном море. Формально - на бумаге - все выглядело благопристойно: России и Турции следовало отныне соблюдать одинаковые ограничения. Обоим государствам предписывалось ограничить свои военно-морские силы на Черном море шестью судами водоизмещением до 800 тонн и четырьмя судами водоизмещением до 200 тонн. Однако для турок эти ограничения являлись пустой формальностью, ведь договор не распространял их на Средиземное море. В случае необходимости весь турецкий флот за двое суток мог проследовать оттуда в Черное море. А вот Россия фактически лишилась флота, созданного с таким трудом.

Несмотря на этот факт, следует заметить, что отечественные публицисты в 50-60-х годы XIX века и позднейшие историки необоснованно возвели позорные статьи Парижского договора в ранг национальной катастрофы. Вспомним: канцлер А.М. Горчаков (1798-1883), автор «Циркулярной депеши» от 19 октября 1870 года, в которой Россия сообщила всем странам о своем отказе от ограничений Парижского мира, стал почти сказочным героем. В 70-ые годы XIX века ему посвящал стихи Ф.И. Тютчев, в 70-ые годы XX века В.С. Пикуль посвятил ему книгу «Битва железных канцлеров».

Парижский договор 1856 г. действительно был оскорбительным для России - по своему духу. Но вот что касается установленных им ограничений, то они существовали скорее в мозгах российских руководителей, чем в реальности. Например, в 1854-55 гг. русские моряки сами затопили корабли Черноморского флота. Обидно, да! Однако тем самым они сэкономили казне миллионы рублей. Сравним их судьбу с судьбой полностью сохранившихся судов Балтийского флота. После появления в 1855-59 гг. бронированных судов они потеряли всякое боевое значение. Тем не менее, большинство балтийских парусников было исключено из состава флота лишь в 1863 году. А некоторые из них оснастили паровыми машинами, и они еще 10-15 лет коптили небо, не представляя уже никакой ценности для войны. Так, винтовые линейные корабли «Цесаревич», «Николай I» и «Синоп» исключили из состава флота только в 1874 году, а «Ретвизан» - в 1880 году! Увы, никто из отечественных морских историков до сих пор не задумался над тем, с какой целью столько времени держали в строю эти деревянные «корыта».

Возвращаясь к Парижскому договору отметим, что его статьи были сравнительно мягки, в отдельных случаях расплывчаты. Не было предусмотрено никакого контроля на местах за его исполнением. Достаточно сравнить этот договор с Версальским договором 1919 года. Последний запрещал Германии иметь танки, авиацию, зенитную и тяжелую артиллерию, подводные лодки и т.п. Водоизмещение надводных кораблей он ограничил 10 тысячами тонн, калибр их орудий 280 мм. По всей Германии колесили контрольные комиссии Англии и Франции, бдительно следившие за соблюдением статей договора. Тем не менее, немцы ухитрились, используя различные приемы, создать лучшие в мире танки, самолеты, подводные лодки, зенитную и тяжелую артиллерию. На 1935 год, когда Гитлер денонсировал ограничения Версальского договора, Германия уже обладала первоклассной армией. Кстати, уложившись в указанное договором водоизмещение, немцы построили так называемые «карманные линкоры», вооруженные 280-мм орудиями. Они обладали огромной дальностью плавания и превосходили по своей мощи любой тяжелый крейсер любого иностранного флота.

Читать дальше