Важную роль в хурритском пантеоне занимала богиня Шаушка, отождествлявшаяся с Иштар и подчас фигурирующая в текстах под именем последней. Этой хурритской Иштар поклонялись в Самухе и в ряде других городов Таврского региона. Царь Хаттусили III вручил себя ее покровительству и посвятил ей свою так называемую автобиографию. Эта богиня изображалась крылатой и стоящей на спине льва; ее можно опознать в изображениях крылатой богини на некоторых памятниках и оттисках печатей. У Шаушки было две прислужницы — Нинатта и Кулитта.

Многие хурритские божества, культовые центры которых находились вне сферы хеттского влияния, так и не вошли в хеттский пантеон. Божеств Месопотамии (Ану и Уту, Эллиля и Наннара, Эа и др.) хетты также считали чужеземными, хотя и познакомились с ними при посредничестве хурритов.

К западу от страны хурритов, между южной оконечностью Соленого озера и подножием Тавра, находился ряд крупных городов, самым известным из которых была Тувана (античная Тиана). Здесь бога грозы почитали, вероятно, под другим именем, так как и его супруга здесь выступает не как Хебат, а как Сахассара, Хувассана или Тасими. По-видимому, этот район был культовым центром хаттского бога Вурункатти (букв, «царь страны»), который фигурирует в текстах под именем шумерского бога войны Цабабы.

Продвинувшись от Туваны к северу, мы окажемся в самом сердце Хеттского царства, на родине хаттов. Главным культовым центром здесь была Аринна — священный город, точное местонахождение которого неизвестно, но который, согласно текстам, находился в одном дне пути от Хаттусы. В Аринне верховным божеством была солнечная богиня Вурусему; бог грозы занимал второе место в пантеоне как ее супруг; почитались также их дочери Мецулла и Хулла и внучка Цинтухи. К востоку отсюда, по-видимому, располагался еще один важный культовый центр бога грозы — город Нерик. Бог Телепин, имя которого неразрывно связано с мифом об исчезающем боге (см. ниже), ассоциировался с четырьмя городами этого региона. Судя по всему, он был богом земледелия, так как его отец, бог грозы, говорит о нем следующее: «Этот сын мой могуч; он боронит и пашет, он орошает поля и взращивает урожаи». В мифе о Телепине с исчезновением этого божества вся жизнь на земле замирает, а потому исследователи нередко причисляют его к классу «умирающих и воскресающих богов» — таких, как Адонис, Аттис или Осирис. Божества этой группы символизируют жизненную силу природы, угасающую зимой и возрождающуюся с приходом весны. Но, учитывая то, что аналогичную роль в хеттской мифологии играют бог грозы и бог солнца, разумнее будет предположить, что это и в самом деле всего лишь роль, которую могло исполнять любое божество, и что в культовых центрах различных богов независимо складывались различные версии этого мифа с соответствующим богом в главной роли.

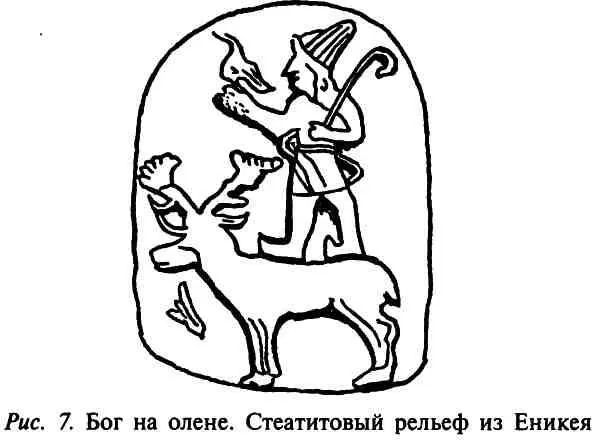

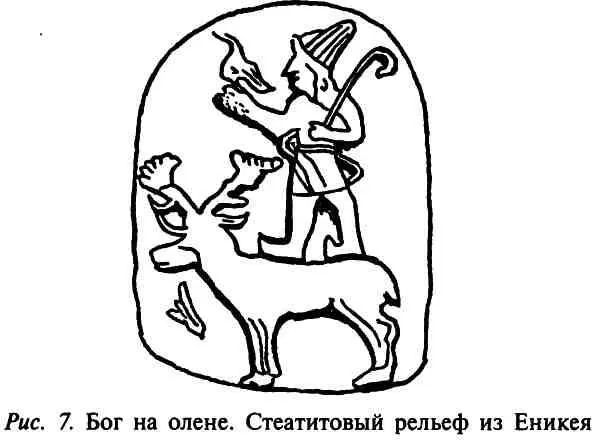

В Сариссе, Карахне и, по-видимому, во многих других городах существовал культ бога, который фигурировал в текстах под эпитетом, означающим, вероятно, «дух-защитник» или «провидение». Если мы правильно отождествили этого бога с изображениями на памятниках, то он был покровителем дикой природы; и, действительно, в одном из текстов он описывается как «бог открытой местности». Он изображается стоящим на олене (своем священном животном) и держащим в руке зайца и сокола. Культ этого бога был очень популярен и, несомненно, восходил к глубокой древности, так как статуэтки оленей встречаются в захоронениях, датируемых еще 3-м тысячелетием до н. э.

В хаттском пантеоне было еще множество богов, но мы не знаем о них почти ничего, только имена. Многочисленный класс, по-видимому, составляли горные божества.

О лувийском пантеоне известно не так уж много. Лувийским божеством был Санта («царь»), отождествленный хеттами с Мардуком; неясно, однако, каковы были его атрибуты. Бога грозы лувийцы почитали под именем Датты. К лувийскому языку следует отнести многочисленные имена божеств, оканчивающиеся на — assas, — assis и — imis , но все это скорее эпитеты, чем имена собственные. Санта сохранился вплоть до греческой эпохи под именем Сандона, которому поклонялись в Тарсе.

Бог Тархунд, позднее отождествленный с этрусским Тархоном, от имени которого произошло личное имя Тарквиний, также был богом грозы, но в каких слоях населения его почитали, остается неясным. Он возглавлял пантеон неохеттских царств, а потому у нас есть основания соотнести его с носителями «иероглифического хеттского» языка; однако, как уже говорилось, родина этого народа нам неизвестна. В хеттских религиозных текстах Тархунд не упоминается, но имя его входит в состав многих личных имен, по всей видимости относящихся к лувийскому языку. Кроме того, заслуживает упоминания богиня Кубаба: в текстах она играет незначительную роль, и в какой области ей поклонялись, мы не знаем, однако она, вне сомнения, послужила прообразом фригийской Кибебы (Кибелы).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Михаил Ахметов - Разрушители звезд [litres]](/books/432563/mihail-ahmetov-razrushiteli-zvezd-litres-thumb.webp)