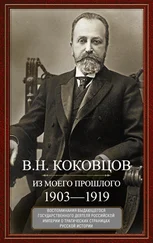

Гр. Витте пытался было снова говорить, но был гораздо более сдержан, нежели в Комиссии, в которой он даже не имел права участвовать, и только повторил сущность своих возражений, удаливши из них все то, что было им приведено тогда неправильно и односторонне. Он прибавил при этом, что говорит только для успокоения своей совести, дабы остался след того, что он предостерегал от величайшей ошибки, но его не послушали и встали на ложный путь, потому что для него совершенно очевидно, что при согласии правительства с Государственною Думою и при проявленном отношении большинства Финансовой Комиссии и Государственного Совета, судьба законопроекта предрешена.

Я не припоминаю теперь, каково было голосование в Совете, но думаю, что к 10 голосам в Комиссии прибавилось очень немного.

Это была моя первая встреча с Гр. Витте в Государственном Совете в период Думы третьего созыва, и на долгий срок наступило перемирие, которое и тянулось почти сплошь до конца 1912 года, когда наши отношения стали принимать снова неприятный оттенок, чтобы перейти затем с осени 1913 года в явно враждебную, с его стороны, форму.

К концу июня вся законодательная работа замерла. Обе палаты разошлись на летний вакант, и я мог до второй половины июля заняться текущею работою и подготовкою бюджета на 1909 год.

Мои товарищи по Совету Министров и в особенности Столыпин видели, что я был совершенно издерган; никто не мешал мне подумать об отдыхе.

Как и в прошлом году у меня возобновились признаки нервной экземы, и я стал собираться снова в Гомбург, который, год тому назад, принес мне величайшую пользу.

Государь настойчиво советовал мне это сделать и не раз на докладах говорил мне, что Он просто не понимает, как я могу выносить всю эту напряженную работу без всякой передышки. Мои товарищи по Совету Министров обещали мне {326} облегчить мой труд по сведению росписи, тем более, что находили возможным не слишком увеличивать их требования против только что утвержденной росписи, а я поспешил наметить, с моими сотрудниками, главные вехи новой росписи и, в конце июля выехал в Гомбург, один, условившись с женою, что в половине августа она приедет ко мне туда, чтобы вместе поехать в Париж для нашей общей экипировки на зиму.

Три недели, проведенные в этом году в Гомбурге, были самым приятным для меня отдыхом. Рядом, в Наугейме лечился мой брат Василий Николаевич, с которым мы виделись почти ежедневно. В самом Гомбурге я нашел всю семью Барона А. Ю. Икскуль-фон-Гильденбанда, А. Д. Зиновьева и целый ряд знакомых, менее близких мне. Потом туда же приехала Княгиня Кантакузина, с которою мы завтракали и ужинали в одном и том же ресторане. Я нанял во Франкфурте на все, три недели автомобиль, в котором много ездил по окрестностям и, с этой поры, я особенно сблизился с семьею Икскуль и им самим, и наши отношения не прерывались до самой его кончины уже в период революции, в августе 1918 года, когда и над моей головою нависла большевистская гроза, вынудившая нас с женою покинуть навсегда родину в начале, ноября того же года.

За эту пору беззаботного моего отдыха в Гомбурге мне пришлось принять приехавшего ко мне председателя Правления Парижско-Нидерландского Банка Нетцлина, с которым мы тут же довольно легко уговорились о главных основаниях заключения в начале 1909 года консолидированного русского займа для погашения выпущенного во время Русско-Японской войны, в марте 1904 года, краткосрочного займа в форме пятилетних обязательств государственного казначейства. Дальше я привожу в своем месте некоторые подробности этого дела.

Среди этих благоприятных условий моего Гомбургского отдыха мне пришлось испытать и одно тяжелое впечатление.

Еще перед отъездом моим в отпуск я обещал вдове моего покойного друга и лицейского товарища Э. Д. Плеске навестить неподалеку от Гомбурга, в санатории Вэра-Вальд, на границе Баденского герцогства и Швейцарии, ее больную дочь, заболевшую чахоткою еще четыре года тому назад, когда умирал в страшных мучениях ее отец (об этом я говорил выше), уходу за которым она беззаветно отдала всю свою молодую жизнь. Эту прекрасную девушку, почти погодку моей {327} дочери, я любил самым нежным образом и никогда не скрывал того, что я был привязан к ней. Она безнадежно угасала после кончины ее отца в апреле 1904 года, и все попытки спасти ее оставались бесполезными. Ее отправили, вмести с ее крестной матерью и теткою, А. И. Кабат, бывшею для нее собственно второю матерью, в санаторию около Сант-Блазиена. Врачи подавали полную надежду на исцеление, ссылаясь на ее возраст - ей было 27 лет и на всевозможные анализы, предварительно высланные местному врачу.

Читать дальше