Засуха, во многом погубившая оседлую городскую цивилизацию юга Туркмении, практически полностью уничтожившая Геоксюрский оазис, в полной мере поразила земли к северу от Копетдага лишь во II–I тыс. до н. э. До того времени громадные пространства Туранс-кой долины, ныне включающие иссушенные солнцем пустыни Кара-кум и Кызылкум, являли собой покрытую сплошным ковром из цветов и сочных трав равнину, вскармливавшую бесчисленные стада крупного и мелкого рогатого скота и громадные табуны лошадей. Великая река Средней Азии — Чу-Жан-Дарья-Узбой — в V–IV тыс. до н. э. если и начала сохнуть, то масштабы бедствия пока ещё не могли казаться столь катастрофичными для обитающего на ее берегах населения, какими они оказались в дальнейшем.

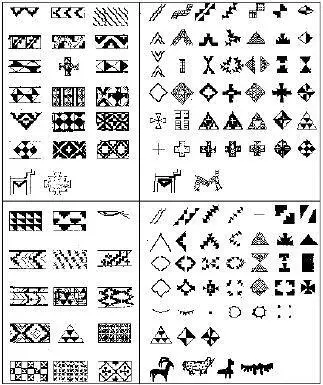

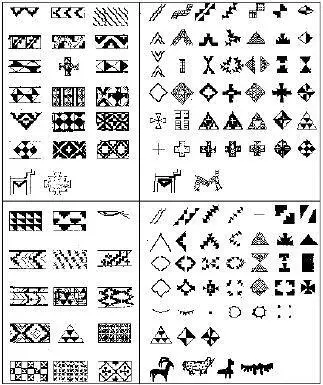

Классические индоевропейские орнаменты Евразии

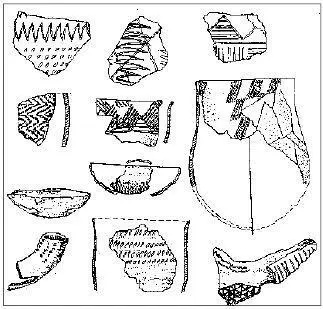

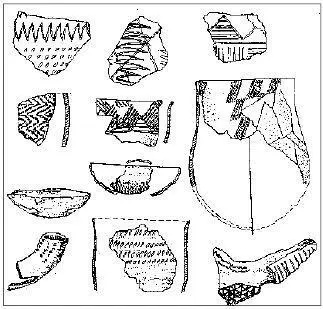

Предки исторических туранцев населяли центральную долину Средней Азии и земли Восточного Прикаспия со времён таяния последнего великого ледника севера Евразии (IX тыс. до н. э.). Связи с оседлым земледельческим населением Северного Копетдага и степного населения Турана никогда не прерывались, и объясняется это единством этническим, а следовательно, в значительной степени культурным и языковым. Около середины IV тыс. до н. э. влияние металлургических и керамических центров оседлого юга в степях Евразии, и в частности в долине Турана, усиливается. Кульминацией этого процесса явилось рождение кельтеминарской культуры в среде степного индоевропейского населения Туранской долины. Мощь и великолепие Геоксюрского центра IV тыс. до н. э., возникшего во многом благодаря выходцам с юго-запада Ирана (Элам, Фарс), было настолько завораживающим и впечатляющим, что земледельцы и скотоводы Туранской долины приступили к развитию собственных центров керамического производства, орнамент и формы которого во многом повторяли мотивы юга Туркмении. Культурное влияние юга в степях Турана оказалось особенно сильным на первом этапе развития кельтеминарской культуры. На сосудах туранцев наносились классический для индоевропейцев геометрический орнамент, волнистые линии, штриховка, насечки. Кроме того, на ранних этапах кельтеминарской культуры в степях распространились сосуды, раскрашенные охрой в красный и жёлтый цвета. Впрочем, неприхотливый быт и гораздо более суровые, нежели в центрах юга, условия жизни степняков Восточного Прикаспия отразились в местной керамике упрощенностью и некоторой строгостью или даже скупостью орнамента и формы.

Керамика позднего Кельтеминара

Наряду с развитием керамического производства обитатели степей начали освоение металлургии, настоящий расцвет которой, однако, произошел гораздо позже, лишь во второй четверти II тыс. до н. э., на юге Урала (андроновская культура XVIII–XV вв. до н. э.). Но уже с V тыс. до н. э. медные изделия центров Передней Азии и юга Туркмении распространялись в среде степняков с каждым столетием все шире, захватывая значительные пространства в низовьях Волги, Дона, Днепра, на юге Урала и Западной Сибири, в верховьях Оби. Подвижное скотоводческое население Туранской долины играло заметную роль в распространении меди и керамики Передней и юга Средней Азии по всему пространству степей Евразии — от Карпат на западе до Алтая на востоке. Причем носители кельтеминарской культуры не просто распространяли влияние более передовых провинций Евразии на менее развитые, они прежде всего двигались сами из долины Турана и Восточного Прикаспия в степи юга Сибири, Урала и России, неся при этом с собой свою культуру.

Протофинские охотники лесной полосы Северной Евразии V тыс. до н. э

По мере глобального потепления на севере и западе Евразийского континента, происходившего на протяжении VIII–VI тыс. до н. э., в лесные и лесотундровые территории Скандинавии, Прибалтики, Северной и Центральной России начали проникновение древнейшие протофинские племена охотников и рыболовов. Исходными районами для их наступления на освободившиеся от ледника земли Северной Европы, по-видимому, были лесные пространства юга Западной Сибири и Алтай. Финские народы, заселившие огромные лесные территории Северной Евразии, вплоть до начала II тыс. н. э. сумели сохранить древнейший уклад жизни и ведения хозяйства, построенного на охоте и рыбном промысле. При этом ещё около середины V тыс. до н. э. лесные охотники создали собственный тип керамики — ямочно-гребенчатый особой остродонной формы.

Читать дальше

![Алексей Разин - Славяне и варяги (860 г.) [Исторический рассказ]](/books/398761/aleksej-razin-slavyane-i-varyagi-860-g-istoriches-thumb.webp)