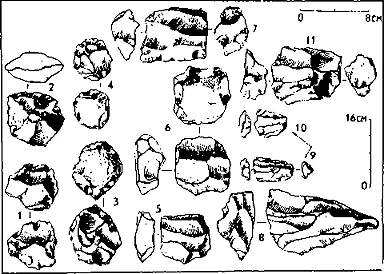

Следует еще остановиться на типах нуклеусов. Я уже говорил, что нуклеус — это ядрище, с которого скалываются заготовки. Характер или особенности скалывания, форма нуклеуса и его подготовка перед скалыванием и образуют круг технических приемов или техники скалывания. Она наряду с типом орудия и составляет важнейший показатель для хронологического (временного) деления индустрий каменного века. В этом вопросе важнейшую роль играет подготовка нуклеуса к скалыванию, ибо от характера этой подготовки зависит и конечный результат — форма, толщина и пропорциональность заготовки. Заготовку снимали или непосредственным ударом специально подобранного продолговатого камня — отбойника, иногда — деревянного отбойника, или, уже в позднем палеолите, путем отжима. Это специальная техника, когда, сильно нажимая на край нуклеуса специальным костяным или роговым посредником, отделяли тонкую призматическую или ножевидную пластину.

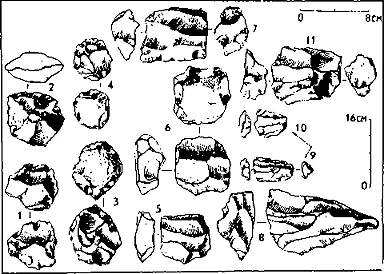

Типы нуклеусов со стоянок эпохи палеолита. 1—4 — дисковидные нуклеусы, 5—11 — площадочные нуклеусы. В зависимости от типа нуклеуса от него откалывались отщепы и пластины различной формы. Чем ближе к концу каменного века, тем изощренней становятся приемы отделения заготовок от нуклеуса.

Нуклеусы, как и заготовки, изменяются во времени, что и позволяет в общих чертах определять их возрастную принадлежность.

Но есть и другая технико-типологическая линия развития, менее эффектная внешне и значительно хуже изученная. Это так называемая галечная техника. Раньше, много лет тому назад, в науке о палеолите считалось, что галечная техника (чаще употреблялось слово «культура») является самой древней в истории человечества индустрией. Она была известна только в Африке. Позднее американский археолог X. Мовиус показал, что существует широкая зона стран Юго-Восточной Азии, где галечные культуры являются основными и хронологически охватывают весь период палеолита таких стран, как Индонезия, Таиланд, Бирма, отчасти Индия и Китай. Советские археологи доказали, что галечная техника в горных районах Средней Азии существовала не только в эпоху палеолита, но и на самых заключительных этапах каменного века — в неолите.

Наиболее характерной чертой галечной техники является грубость обработки камня. Ведущей формой орудий является галька, оббитая с одной стороны (чоппер) или с двух сторон (чоппинг), иногда буквально двумя-тремя ударами. И очень часто рабочее лезвие при этом остается абсолютно не подправленным добавочной ретушью. Отличить такую гальку от гальки со случайными сколами чрезвычайно трудно. Только при большой коллекции (если она собрана с поверхности) или при ненарушенных геологических слоях, вмещающих археологические остатки, а также в бесспорном культурном слое можно говорить о том, что перед нами действительно орудие труда первобытного человека.

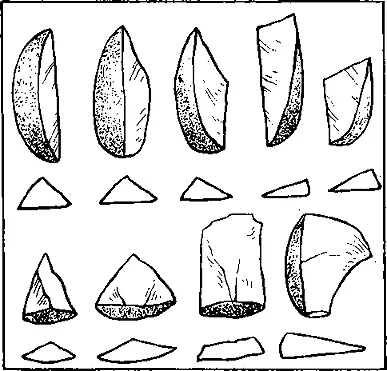

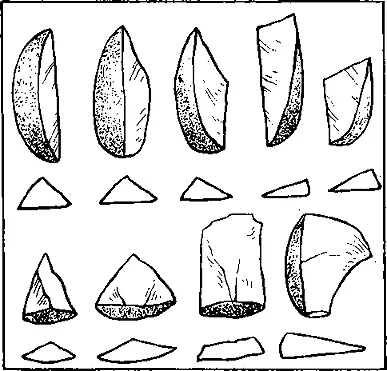

Галечные орудия практически совсем не меняются во времени! Это буквально разрушает все здание археологической типологии, лишает возможности разместить галечные орудия во времени. При этом отщепы, сопровождающие галечные орудия (пластин в этом случае нет, поскольку нет подготовленного нуклеуса), снимаются здесь, как правило, не специально, а в процессе подготовки рабочего края галечного орудия. Эти отщепы очень аморфны. Ударные площадки у них обычно гладкие, часто сохраняющие галечную поверхность, сильно скошенные к отбивной поверхности (брюшку), а ударный бугорок обычно очень маленький, слабовыпуклый. Своеобразной техникой, сопровождающей галечные культуры и в какой-то мере определящей их лицо, является долечная техника. Ловким ударом первобытный мастер отделял клиновидную в сечении дольку, сохраняющую в расширяющейся части галечную корку, а внизу сходящуюся на клин. Обычно без подправки такие дольки служили ножами с удобной для держания в руке спинкой.

Изделия, получающиеся при раскалывании гальки (галечная техника). Главной особенностью галечной техники является то, что здесь отсутствует тенденция к специальной подготовке поверхности для скалывания. Каждый предыдущий скол является площадкой для последующего, а у снятых заготовок на спинке либо сохраняется галечная корка, либо имеются лишь беспорядочно лежащие сколы.

Читать дальше