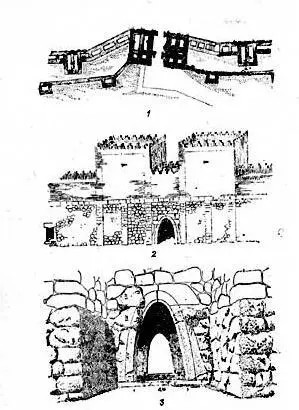

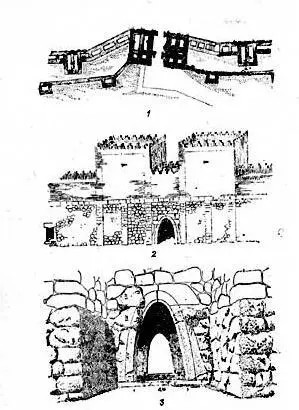

Рис. 1. Ворота Богазкёя

1 — план; 2,3 — реконструкция: внутренняя (2) и внешняя (3) стороны

Городская стена, отрытая в Алишаре (соседний город), имела сходное строение, но вместо башен — бастионов была выбрана зигзагообразная или ступенчатая форма контура стены, позволявшая вести продольный обстрел лишь в одном направлении; такую планировку следует признать менее удовлетворительной. Стена маленького форта на вершине Юмюктепе около Мерсина в Киликии была весьма схожа со стеной в Богазкёе, хотя каменная кладка была у нее, естественно, менее массивной.

Как уже говорилось, мы располагаем постоянно действовавшими инструкциями офицеру, командовавшему пограничными укреплениями. Его чисто военные обязанности (о его гражданских функциях мы говорили в предыдущей главе) включали расстановку часовых, наблюдавших за дорогами, запирание ворот на ночь, ремонт фортификаций и снабжение гарнизона водой, пищей и дровами. К сожалению, большинство пунктов инструкции плохо сохранилось и не может быть приведено дословно.

Границы, на которых осуществлялась политика пассивной обороны, лежали главным образом к северу и юго — западу — именно там, где были обнаружены города — крепости. Здесь хеттское царство было обращено в сторону суровых и труднопроходимых территорий, населенных беспокойными племенами; хетты не пытались включать их в состав своих владений путем завоевания, а предпочитали не подпускать к себе. В то же время вассальные царства образовывали буферные государства, защищавшие хеттские территории от прямого нападения более цивилизованных соседей (Арцавы на западе, Египта на юго востоке).

Для ранних хеттских царей завоевание и ограбление в оправдании не нуждались; но к XIV в. как мы видели, между цивилизованными народами установились более тесные связи, и хеттские цари периода империи всегда старались оправдать объявление войны даже мелким племенным вождям на своих северных границах. Как правило, для начала посылалось письмо с требованием выдачи хеттских подданных, нашедших убежище на территории врага. Если требование встречало отказ, то посылалось второе письмо, в котором неприятель обвинялся в совершении первого акта агрессии, дело подпадало под компетенцию небесных сил и для своего решения должно было пройти через горнило войны Здесь мы приводим переписку, предшествовавшую нападению на Хайасу на седьмом году правления Мурсили II.

После того как я завоевал страну Типию, я послал письмо Аннии, царю Ацци, и я написал ему «Подданных моих, которые перешли к тебе пока мой отец находился в стране Митанни, [вес ни их мне]» (здесь документ обрывается, но мы продолжаем по параллельному тексту, содержащему сильно поврежденную, но явно отличную версию этого послания).

Но царь страны Ацци написал мне в ответ так «По поводу того, что ты писал мне, — если [у меня будут какие либо беглые] или если кто нибудь другой перешел (или идет) ко мне, [я не отдам их] и если ты требуешь. Но я ответил так: «Я пришел и стал лагерем у границы твоей страны, и я не напал на твою страну и ничего не прибрал к рукам в твоей стране — ни пленных из числа мирных жителей, ни скота, ни овец Но ты навязал ссору (?) [с моим величеством], и ты пришел и [напал] на страну Данкуву [и обезлюдел ее]. Поэтому боги станут на мою сторону и решат дело в мою пользу».

Вызов, посланный царю Арцавы на третьем году правления Мурсили, выражен в том же духе:

«Мои подданные, что перешли к тебе, когда я требовал от тебя их назад, ты не вернул их мне, ты назвал меня ребенком и трунил надо мной. Хватит! Сразимся, и пусть бог Грозы, мой господин, решат наш спор».

Примером тщательно отработанной апологии того же рода является документ из 326 строк, составленный царем Хаттусили III после его успешного выступления против Урхи — Тешуба. Этот труд свидетельствует о высокоразвитой политической мысли и подробно обсуждается ниже.

Обращение с противником зависело от того, сдавался ли он добровольно или сопротивлялся до конца. Город, захваченный силой оружия, был законной добычей победившей армии и обычно разграблялся и сжигался дотла. Опустошенное место иногда объявлялось навеки проклятым и посвящалось богу Грозы в торжественном обряде. Считалось, что после этого оно становилось пастбищем божественных быков Сери и Хурри. Будущим поселенцам приходилось нарушать это табу на свой страх и риск. Жителей такого завоеванного места переселяли вместе с их скотом в Хаттусу и распределяли как рабов между хеттскими офицерами и сановниками. Ничто не говорит о том, что на их долю выпадало что-либо еще худшее. У хеттов полностью отсутствовала страсть к пыткам и жестокости, которая так явно проглядывает в победных анналах ассирийских царей.

Читать дальше