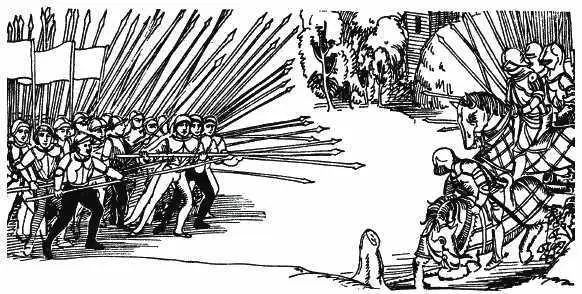

В тесной близости с несколькими сотнями своих товарищей он составлял таран, противостоять которому было невозможно. Предполагалось, что эскадрон тяжело вооруженных воинов столкнется с тем же числом латников армии противника. Критерием силы был только вес. Копье фокусировало мощь движения всадника с конем и сшибало врага наземь, а там он оказывался беспомощным, как перевернутая на спину черепаха. С ним легко справлялась пехота, или же его брали в плен ради выкупа.

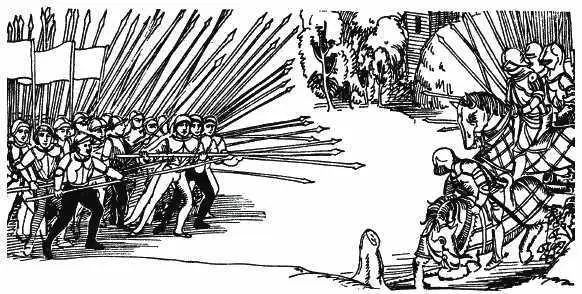

В Средние века в Европе пехота представляла собой презренный сброд. Тем не менее именно этот сброд в конце концов научился противостоять ударам бронированных всадников. Технику борьбы с ними разработали швейцарцы. В их бедной гористой стране не хватало средств на создание и содержание конницы. Да и нанимать ее было бессмысленно, так что конь не казался им мистическим существом, которым очарованно восторгались другие нации. Они создали свою сильную и стойкую пехоту, а оружие, которое они применяли против кавалерии, было чуть ли не самым старинным в мире: палка с острым наконечником. В обновленной форме это оружие стали называть пикой или копьем, и достигало оно 18 футов {17} 17 5,5 м.

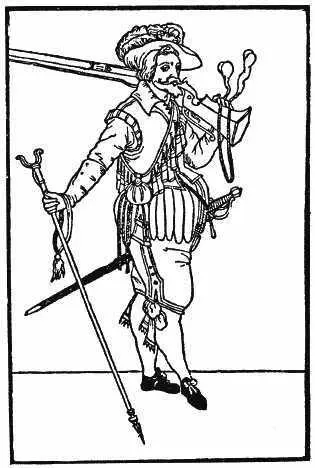

в длину (см. рис. 81).

Стоя плечом к плечу, масса копейщиков, ощетинившаяся стальными остриями, была почти непреодолимой преградой. А когда натиск конной атаки захлебывался, всадник в латах терял свою грозность. Он все еще возвышался над пешим воином и мог причинить ему большой вред мечом, но появилось оружие, сводившее это преимущество на нет: алебарда, копье с крюком и топором на конце. Крюком рыцаря стаскивали с седла и удерживали на месте. А затем пронзали или рубили до смерти.

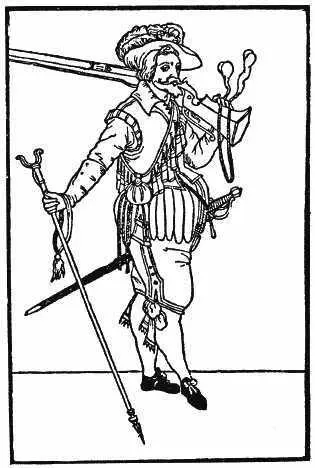

Военное преимущество перешло от всадников к пехотинцам, и неуклюжий всадник, одетый в металл, ушел в прошлое. Однако сами кони, с их скоростью и маневренностью, с преимуществом высоты, которое они давали, остались ценным вооружением. И вскоре кавалерия приспособилась к новым условиям. Этому чрезвычайно помогло создание ручного огнестрельного оружия. Огромный вес пушки ограничивал ее применение: ее было трудно сдвинуть с места, и она действовала лишь в фиксированных точках, обычно во время осады. Но ручное огнестрельное оружие можно было применять на поле боя. Самая ранняя разновидность представляла собой просто трубку, укрепленную на палке, а заряд поджигался фитилем — трехъярдовым хлопчатобумажным шнуром, вымоченным в селитре, который приходилось все время держать зажженным и подносить к заряду вручную. Позднее был придуман механизм, который подводил тлеющий фитиль к соприкосновению с порохом посредством некоего рычага. Из этого-то оружия родились аркебуза (см. рис. 82) и мушкет (см. рис. 83), которые в сочетании с пиками царили на европейских полях битвы на протяжении двух столетий. Пистолет несколько выравнивал шансы всадника. Мушкетеру приходилось таскать на себе не только тлеющий фитиль, но и запас пороха, причем в опасной близости друг к другу. Многие взрывали сами себя, не успев зарядить оружие. Его вообще зарядить было непросто. Черный порох держали в одном сосуде, а более тонкий порох для первичного поджога — в другом. Отмеряли нужное количество черного пороха и вместе с пулей, взятой из кожаного мешочка, забивали в ствол, первичный порох насыпали в раструб и поджигали. Вошло в обычай отмерять нужную порцию пороха заранее и носить при себе в маленьких деревянных ящичках, называемых патронами. В конце XVI века мушкетеры носили с собой «бандольеры», с которых свисали маленькие деревянные цилиндрики, с отмеренным количеством заряда и запала, то есть первичного поджигающего пороха. Сам мушкет был необычайно длинным, и им невозможно было пользоваться без поддерживающего упора, поэтому в снаряжение мушкетера входил еще и тяжелый костыль для этой цели.

Более трехсот лет просуществовала организация, специально предназначенная для поддержания католической ортодоксии в Европе. Под влиянием пап-гуманистов раннего Ренессанса ее влияние ослабло, но XVI век увидел ее возрождение. В некоторых странах власть инквизиции слилась со светской властью государей, в других, особенно в Испании и в Италии, это оружие принадлежало исключительно церкви. Области ее деятельности были весьма широки: сегодня ее испытывали на себе евреи, завтра мусульмане, а потом христиане-еретики. Даже небольшое нарушение мелких церковных уложений могло поставить человека перед трибуналом: пьяница ждал суда рядом с симонитом (торговцем церковными должностями), убийца — с богохульником. И вновь и вновь ужасающая мощь инквизиции использовалась как орудие личной мести, потому что для того, чтобы запустить это страшное колесо, достаточно было простого заявления-доноса.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу