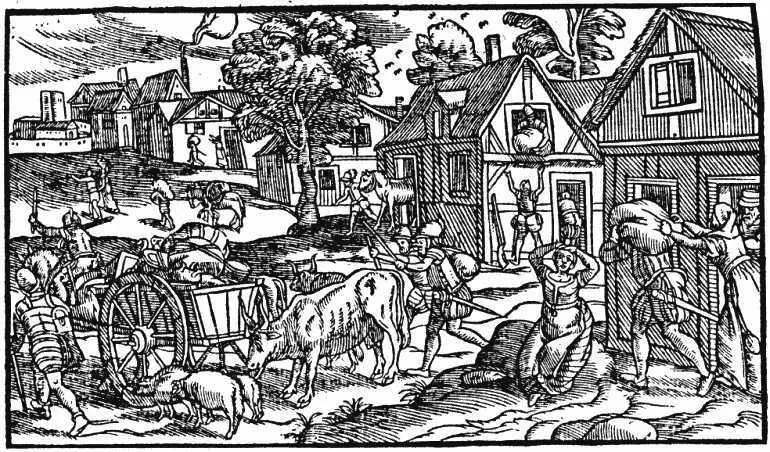

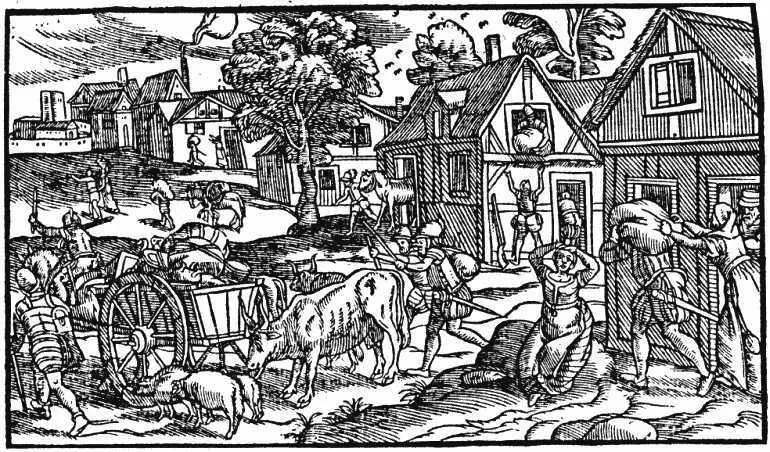

Пришествие наемников разрушало этот тяжелый, но ясный порядок. Им не могли противостоять ни милиция, ни феодальные рекрутские сборы, и они оставались в данной местности, пока их не манили обещания богатой добычи где-нибудь еще. Условия мирной жизни часто оказывались для населения хуже, чем военные действия. Битвы требовали присутствия наемников, и наниматель должен был им платить. А в мирное время оказывалось, что отвечать за наемников некому, и они становились разбойниками. Бывали среди их предводителей люди весьма опытные, настоящие профессионалы высокого класса (см. фото 16), наводившие определенный порядок в своих отрядах, потому что дисциплина подразумевает эффективность, а эффективность обеспечивает больше денег. Но обычно воины, ставшие наемниками, обладали средними способностями и предпочитали вымогать золото у слабых, а не вступать в бой с равными. Наемник представлял сомнительную ценность для нанимателя, потому что в первую очередь заботился о собственной выгоде и был верен себе, а затем капитану своего отряда. В сущности, эти капитаны полностью зависели от своих подчиненных, потому что те соблюдали верность начальнику, только пока тот мог обеспечить им богатую добычу. Битвы между армиями наемников были относительно бескровны и малорезультативны. Обычное дело для наемника, попав в плен, согласиться поднять оружие против прежнего хозяина. «Мы взяли в плен так много наемников, — докладывал один генерал своему государю, — что можем восполнить потери своей армии». Край, который они взялись защищать, был избавлен от их грабежей не больше, чем территория противника. В каждой местности рассказывали об этом свои ужасы, отличающиеся лишь в деталях (см. рис. 79). «Страсбургская газета» сообщала, что в Вену вошел отряд поляков, «людей кровожадных и страшных».

«Проходя через одно местечко, они наткнулись на свадьбу. Они зарезали жениха и свадебных гостей, изнасиловали всех женщин, ограбили все столы, забрав еду и столовое серебро, содрали с женщин их одежду и увели с собой невесту. За городом они теперь продают по семь-восемь гульденов одежду, которую не сшить и за сотню талеров. Я видел своими глазами, что даже конюхи их пьют теперь из серебряных чаш».

Не было силы, способной справиться с этими волками в человеческом обличье. К тому времени, как набирался отряд добровольцев достаточный, чтобы с ними сразиться, наемники были уже далеко. Одиночек разъяренное население могло предать мучительной смерти, но мало что можно было предпринять против банды этих разбойников, нескольких тысяч крепких мужчин, призванием которых стало убийство.

Расцвет наемничества был связан с городами. В Италии и особенно в Германии возросшее богатство торговых городов сделало экономически выгодным нанимать для военных действий профессионалов. В то же самое время именно это процветание приводило к соперничеству, отчего чаще возникали войны, а значит, требовалось больше солдат. По мере того как Европа переходила от экономики, базирующейся на землевладении, к экономике золота, появлялось больше свободных денег для найма солдат. Правители были вынуждены следовать этой моде. Феодальные связи ослабевали, а честолюбивые устремления принцев росли. Реформация добавила к этому религиозные войны, дав новый толчок древней ненависти. Поле деятельности наемников стало неохватным.

Пушка была, по-видимому, впервые применена на поле битвы при Креси в 1346 году, а ручное оружие и гранаты использовались по всей Европе с середины XIV столетия (см. фото 18). Однако прошло более полувека, прежде чем порох изменил основы военной стратегии, и лишь в конце XVI века было создано эффективное личное огнестрельное оружие.

Наряду с новым вооружением оставались в употреблении копье, меч и лук, а воины-всадники были заключены в латы, весившие примерно 350 фунтов {16} 16 Около 158 кг.

. Именно они являлись несокрушимым ядром армии вплоть до XVI века. Золотой век доспехов начался спустя пятьдесят лет после первых слабеньких пушечных выстрелов при Креси. Панцири испытывались самым мощным оружием, которое только можно было против них применить, некоторые доспехи дошли до наших дней с этими следами «пробных пулевых выстрелов». Современник отметил, что сэр Филипп Сидни, убитый в 1586 году, уцелел бы в битве, если бы не снял свой набедренник. Доспехи той поры состояли по крайней мере из 19 главных частей (см. рис. 80), устроенных и соединенных таким образом, чтобы обеспечить максимальную свободу движений при максимальной защите. Но даже самый умелый и изощренный оружейник ничего не мог поделать с огромным весом металла. Человека в одном из наиболее тяжелых доспехов нужно было поднимать на лошадь журавлем, а его гигантскую пику пристраивали к нему, и там он оставался, пока его не снимали с седла или битва не кончалась.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу