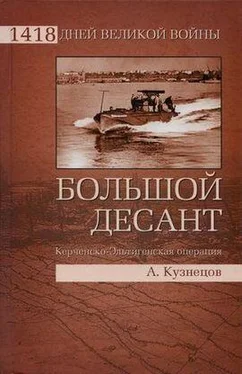

С флотом сложилась парадоксальная ситуация. Вроде бы Черноморский флот был гораздо сильнее своих противников. На 1 ноября он имел следующие корабли основных классов — всего (в том числе в строю): 1(1) линкор, 4 (3) крейсера, 5 (2) эсминца, 30 (17 подлодок) против 4 румынских эсминцев и 7 подлодок (румынская «Дельфинул» в вечном ремонте и 6 немецких, из них 2 в ремонте). Однако по многим причинам эскадра ЧФ отстаивалась в базах, не принимая участия в боевых действиях. Линкор последний раз вел огонь по врагу в марте 1942 года, крейсера — в феврале 1943 года. А после печально известного октябрьского похода к южному Крыму Сталин вообще запретил использовать без разрешения Ставки крупные корабли вдали от баз.

Впрочем, они вряд ли бы чем-то помогли в проведении десантной операции. В мелководном и заминированном Керченском проливе крупные корабли действовать не могли. Можно было бы попробовать перехват БДБ, проходящих вдоль южного берега Крыма. Но противник благодаря сети радиолокационных станций, воздушной разведке и радиоразведке имел достаточно времени после обнаружения наших кораблей, чтобы направить баржи в базы или под защиту батарей. В результате корабли шли бы на большой риск при мизерных шансах на успех. В 1942 году несколько рейдов на коммуникации в западной части моря не увенчались успехом — и не было никаких признаков того, что в конце 1943 года такие рейды будут успешней. В общем, для борьбы на вражеских коммуникациях оставались подводные лодки и авиация.

В ходе десантной операции между собой встретились легкие силы. А в них противник имел количественное (в целом на театре) и качественное превосходство.

Наш флот долгое время готовился к войне в прибрежных водах и к поддержке армии на приморских направлениях. Но в ходе войны выяснилось, что мало-мальски удачных типов кораблей и катеров для этих целей нет. Готовились высаживать десанты, но не имели десантных кораблей.

Десантные ботыпр. 165, широко применявшиеся в операции, создавались для речных и озерных переправ. Вероятно, в этой роли они были бы неплохи, но на море имели массу недостатков, и в первую очередь — совершенно недостаточную мореходность. Боты строил завод № 343 в Гороховце, затем также судоверфь в Дзержинске (боты с 500-ми номерами). Первые 15 штук (заводские номера 301–315) получили по два мотора ЗИС-5 и имели задний ход. К началу операции из них «в живых» осталась примерно половина, все уже порядком изношенные, некоторые успели побывать на дне (иногда — даже не по одному разу), но были подняты и отремонтированы. Следующая серия ботов пошла с одним мотором ГАЗ-MM, задний ход у них отсутствовал, что затрудняло отход от берега после высадки.

В августе 1943 года, обобщая полугодовой опыт использования ботов пр. 165, командир дивизиона десантных мотоботов капитан-лейтенант П.И. Жуков записал: «… боты очень удобны для выполнения десантных операций на необорудованном берегу при состоянии моря до 4-х баллов. Конструкции корпуса и общее расположение ботов удачные, но по деталям имеются замечания… Хорошим типом ботов считаю боты первой серии с мотором ЗИС-5 и задним ходом. Боты без заднего хода с мотором ГАЗ-MM имеют малую тактическую ценность и боевое использование их ограничено» [14] ОЦВМА, ф. 405, д. 34834, л. 3.

. Впоследствии поступали боты как с одним, так и с двумя двигателями разных марок (например, ГАЗ-202, на дзержинских ботах — «Крайслер» М-7).

Мотобаркасы и гребные баркасыбыли частично набраны с кораблей (например, с крейсеров «Молотов» и «Ворошилов»), но большая часть была построена летом-осенью 1943 года специально для 2-го и 3-го отрядов десантных плавсредств на Лазаревской судоверфи техотдела флота. Строительство гребных баркасов было вызвано, очевидно, нехваткой моторов. Активное использование баркасов 2-го и 3-го отрядов десантных плавсредств началось с высадки в Новороссийском порту в сентябре 1943 года. Возможно, к концу октября все или почти все оставшиеся баркасы уже были специальной постройки. Баркасы имели команду из двух человек (мотобаркасы — старшину и моториста, гребные — старшину и строевого) и обладали приличной десантовместимостью. В спокойную погоду они могли принять до 70 человек, а при волнении моря 3–4 балла — до 50 человек. Рекорд загрузки в ходе операции — 54 десантника, 107-мм горный миномет и полтонны боеприпасов.

Поскольку ботов и баркасов не хватало, в качестве высадочных средств использовались также речные тральщики (в прошлом — волжские баркасы), малые сторожевые катера с небольшой осадкой, бронекатера. Все эти плавсредства вынужденно использовались и как десантные транспорты. Для перевозки десанта использовались «малые охотники», глубокосидящие катера-тральщики, сейнеры, шхуны и т. п. Из-за осадки они не могли самостоятельно высаживать десант, приходилось в море пересаживать десантников и перегружать технику и грузы на высадочные средства. Все это наложило тяжелый отпечаток на ход и исход событий.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Андрей Измайлов - Большой выбор [= Хаки]](/books/35167/andrej-izmajlov-bolshoj-vybor-haki-thumb.webp)