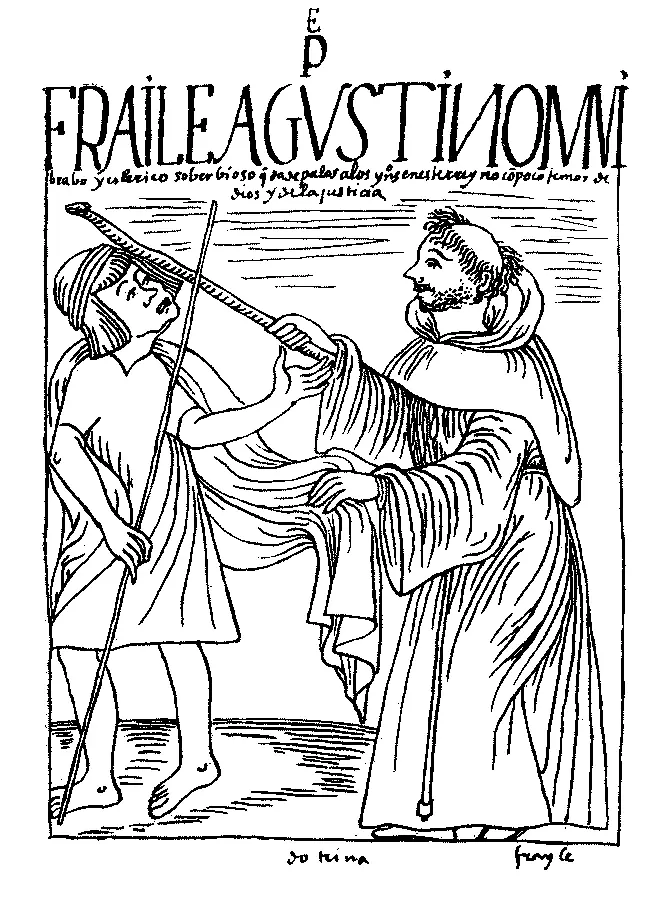

Урок смирения

Испания не сразу превратилась в знаменосца контрреформации. Вначале Карл V претендовал не столько на роль усмирителя протестантской ереси, сколько на роль унификатора, объединителя всего христианского мира. Его цель — возглавить этот мир и повести его на борьбу с неверными — турками и маврами, разгромить и покорить их, а заодно и распространить христианство по всей земле. Как и все завоеватели, Карл V считал себя инструментом божественного провидения. Однако, будучи проницательным государственным деятелем, понимал, что он не сможет успешно бороться на два фронта — против протестантизма, с одной стороны, и турок и мавров — с другой. Крестоносный поход против Востока требовал компромисса на Западе, и Карл V был готов пойти на такой компромисс.

Характерно, что в 1536 г., выступая в Риме перед папой и кардинальской коллегией, Карл V даже не упомянул о борьбе с протестантской ересью, а говорил о коварстве короля Франции, покушавшегося на его владения и отказывавшегося вступить в союз, направленный против турок и тунисского бея (Rios F. de los. Op. cit, p. 190-194).

Папский престол, хотя и боялся растущей мощи испанской короны, все же стремился склонить ее на свою сторону, чтобы: укрепить позиции по отношению к протестантизму. Для привлечения Испании в лагерь контрреформации был только один способ — отдать в распоряжение королевской власти испанскую церковь, — как раз то, чего требовали сторонники реформы, что сделал английский король Генрих VII. Но у папского престола иного выхода не было: или согласиться подчинить церковь испанскому королю в пределах его владений взамен на осуждение реформации и формальное признание главенствующей роли папы в области теологических установок, или пойти на риск потерять. Испанию, которая могла, следуя примеру Англии, установить национальную церковь.

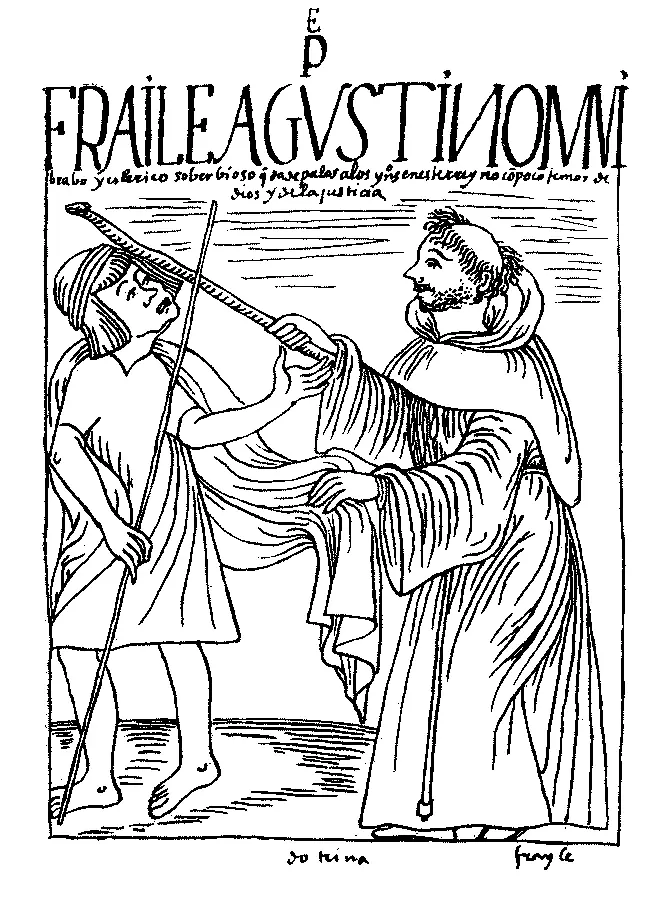

Папство предпочло добиться соглашения с Испанией, в основе которого лежал альянс — политический, военный и идеологический — с королевской властью. Постепенно была выработана программа контрреформации при участии основанного испанцами иезуитского ордена, официально признанного после немалых колебаний папским престолом. Эта программа, утвержденная на Тридентском соборе (1543-1563), предусматривала не только борьбу с протестантизмом и его запрещение в странах, возглавляемых монархами-католиками, но и ряд «оздоровительных» реформ внутри самой церкви, так никогда и не осуществленных полностью на практике.

Различного рода уступки испанской короне со стороны папского престола, образовавшие систему королевского патроната над церковью, превратили последнюю в орган государственной власти, каким она стала в Англии при Генрихе VII или в какой она превратилась во Франции после заключения конкордата; с Наполеоном I.

Это была своего рода реформа «наоборот», но у папства не было другого выхода, как согласиться на нее и удержать хотя бы часть былого величия и политического влияния, в противном случае оно могло потерять все. А сохранив часть, папство сохраняло и надежду на реванш, на «воскресение» с помощью «божественного провидения», а вернее — при благополучном для него стечении международной конъюнктуры. Кроме того, союз с Испанией позволял расширить влияние католицизма на обширнейшие территории Нового Света, которые обещали стать со временем мощным оплотом не только испанских королей, но и самих римских пап, если бы последним удалось в конечном итоге лишить их патронатских прав.

Хотя установление королевского патроната ведет свое начало от предоставления особых прав испанской короне для руководства церковью на землях, отвоеванных у мавров, — превращение этих уступок в систему патроната начинается с завоеванием Америки. Таким образом, королевский патронат обязан своим появлением на свет не столько реконкисте, сколько конкисте.

а также протестантской реформе, не будь которых папа римский вряд ли согласился бы передать свои полномочия наместника бога на земле даже такому ортодоксальному католическому монарху, каким являлся король Испании.

Патронат складывался на протяжении многих десятилетий путем целой серии соглашений папского престола с испанской короной, зафиксированных в папских буллах и других распоряжениях, а также в королевских инструкциях, законах и решениях Совета по делам Индий, имевших обязательный характер как для светской, так и духовной колониальной власти.

Читать дальше