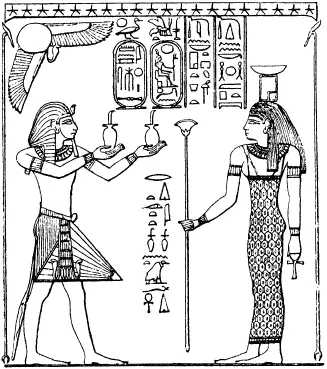

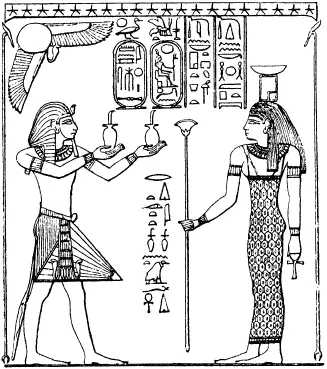

Рамсес II приносит жертву богине Нехбет. Он «дает своей матери два сосуда молока». Богиня обещает ему, что «он будет вечен, как небеса»

Руководство правительством и ведение войн было частью работы царя, но теоретически его долг перед богами был важнее. Он был воистину «сын Ра, который царит в его сердце, которого он любит больше всего и который пребывает с ним, сияющее воплощение владыки всего, созданный богами Гелиополя. Его божественный отец создал его, чтобы возвысить его славу. Амон сам короновал его на его троне в южном Гелиополе, избрал его пастырем Египта и защитником человечества» [44]. Когда боги благословляли страну, они делали это ради своего сына; когда они, после многих неудач, позволяли какому-то делу завершиться успешно, это происходило в ответ на молитвы их сына. При такой точке зрения что может быть естественнее для народа, чем считать царя посредником между богами и его страной? Только он и верховный жрец могли входить в святая святых храма, только он мог открывать двери внутреннего святилища и «видеть своего отца-бога».

Едва ли монарх мог исполнять кроме этих религиозных обязанностей еще и административные. Его «кабинет» [45]был центром управления страной, куда все высшие должностные лица обязаны были «представлять свои отчеты» [46]и куда «должна была подниматься снизу правда». Когда отчеты были готовы, их подавали правителю, на его суд также отдавались вопросы, в которых было что-то особое. Так, во всяком случае, было в напряженных условиях Нового царства.

Если схватывали, судили и признавали виновным вора, суду не было разрешено вынести приговор, а о деле сообщали фараону, который и решал, какое наказание будет назначено [47]. Когда земледельцам предоставляли дома, по этому поводу беспокоили царя [48].

Короче говоря, в определенных обстоятельствах все, что угодно, могло быть отдано на суд фараона, и, если монарх не мог сам вынести решение по данному делу, он был обязан назначить вместо себя своего представителя [49]. Мы, которые знаем, какое удовольствие египетские писцы получали от судебных дел, можем представить себе, сколько отчетов царь должен был читать каждый день и сколько царских повелений он должен был отдавать. Монарх также был должен ездить по своей стране, лично выясняя, в каком состоянии находятся здания и т. д.

Нам известно несколько случаев, когда царь проезжал через пустыню, чтобы понять, в каком положении находятся каменоломни и оазисы [50].

Царь, разумеется, имел заслуживающих доверия чиновников, которые помогали ему в этой работе. Глава этих чиновников носил звание «тате», что можно перевести как «губернатор» или «наместник», и его мы можем считать главой администрации; он разговаривал с царем о государственных делах через глашатая [51]. В трудных случаях царь вызывал своих советников, или, как они назывались в эпоху Нового царства, «своих князей, которые стояли перед ним» [52], и спрашивал их мнение. Часто царь назначал своего сына-наследника своим соправителем; так делали большинство царей XII династии. Мы читаем, что царь «назначает его своим наследником на троне бога Геба; он становится великим начальником Египта и отдает приказы всей стране» [53].

Таким образом, «великий дом», в котором жил царь, был не только жилищем бога (его «горизонтом», как привыкли говорить египтяне), но и местом, где находилось правительство, сердцем страны. Это двойное назначение отражалось в планировке царского дома: он всегда делился на две части – внешнюю, служившую для приемов, и внутреннюю, жилище «благого бога». Внешняя часть представляла собой просторный двор, окруженный крепостной стеной  , и носила название усехет – «пустота». Внутренняя часть была богато украшенным узким зданием, которое называлось аха —

, и носила название усехет – «пустота». Внутренняя часть была богато украшенным узким зданием, которое называлось аха —  и находилось у задней стороны стены [54].

и находилось у задней стороны стены [54].

Эти две части дворца были строго отделены одна от другой, особенно в эпоху Древнего царства, когда звание придворного чиновника говорило о том, к какой из этих частей относится его обладатель. Царские приемы происходили в усехете, и поэтому высшие правительственные сановники, «великие люди юга» и судьи, назывались «наблюдающие из прихожей», «начальники, допущенные в прихожую» или «управляющие письменными делами, допущенные в прихожую». А вот дворец аха был домом царя, и потому, если кто-то назывался «начальник, допущенный во дворец», значит, это был либо принц, либо личный служитель царя, его «гофмейстер».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

, и носила название усехет – «пустота». Внутренняя часть была богато украшенным узким зданием, которое называлось аха —

, и носила название усехет – «пустота». Внутренняя часть была богато украшенным узким зданием, которое называлось аха —  и находилось у задней стороны стены [54].

и находилось у задней стороны стены [54].