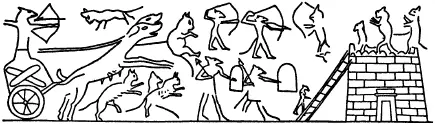

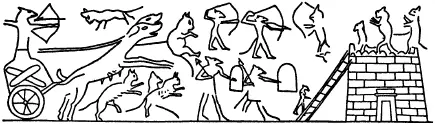

Царь мышей, стоящий на боевой колеснице, которую везут собаки, осаждает крепость кошек. Пародия на египетские изображения битв (из Туринского сатирического папируса, согласно реставрации Лепсиуса, Auswahl. Pl. 23)

Это краткое описание военного положения Египта, которое Страбон составил на основе своих собственных наблюдений в греко-римскую эпоху, совершенно верно для средневекового и современного Египта: действительно, едва ли можно назвать какой-либо другой народ, который был бы таким невоинственным, как феллахи. Во время восстания они могут на короткий срок одержать победу, но при первом же серьезном отпоре покоряются самым жалким образом. В больших войнах они полностью проявляют лишь одно качество – умение быстро убегать. Всегда и везде, если армия египетского правительства имела какой-либо успех в войне, эта армия в значительной степени состояла из иностранных наемников. В Средние века войны Египта вели курды и турки; Мухаммед-Али (правил в 1805–1849 гг.) и его преемники обязаны своими победами арабским войскам, а в последней войне против Англии те, кто героически противостоял англичанам у Эт-Телль-эль-Кебира, на полпути между Каиром и Исмаилией (сентябрь 1882 г.), были бедуинами, полки же, состоявшие из феллахов, бежали, и это бегство было самым позорным зрелищем во всей современной истории.

Насколько нам известно, египтяне древних времен были героями не больше, чем их современные потомки, и это нисколько не удивляет, потому что природные условия, эффективно препятствовавшие усилению в этом народе воинского духа, одинаковы для любой эпохи. Древний Египет, как и сейчас, был окружен пустынями, а его рубежам угрожали только жалкие негры и кочевые племена, часто упоминаемые девять луков. Эти племена из пустыни, чьи нападения тогда, как и сейчас, представляли собой угон скота и грабеж караванов, были традиционными врагами Египта, и то, что его цари именовали себя «победителями девяти луков», ясно показывает, как мало серьзного сопротивления встречали египтяне на своем пути. Войны с этими бедуинами не могли сделать египетский народ могучим на войне; о гражданских войнах можно сказать то же самое. По сути дела, в странах вокруг Египта не было ничего, что могло бы побудить его народ к их завоеванию, поскольку ни пустыни Нубии, ни засушливая земля Палестины не могли казаться очень привлекательными для тех, кто называл своей плодородную землю долины Нила.

Вот почему ни война, ни воины не играли в Древнем Египте той роли, которая была характерна для них в истории других древних народов. Только однажды – в эпоху Нового царства – Египет стал по-настоящему военной державой, но этот внезапный порыв воинственности был очень коротким по времени и имел характерное для таких случаев завершение: наемники-варвары стали хозяевами страны.

В таких обстоятельствах нас не может удивить то, что в ранние эпохи мы не обнаруживаем в Египте единой армии всей страны. При Древнем царстве каждый ном имел свой собственный арсенал, называвшийся «дом боя» [392], и собственное военное ополчение, которым командовал номарх. К этому мы должны добавить войска, поставляемые владениями крупных храмов [393], солдат казначейства, наемные войска дружественных вождей Северной Нубии и другие отряды, которые в сумме, конечно, составляли большое по численности войско, но вряд ли могли считаться единой армией. Этот недостаток хорошо заметен в единственном описании большой войны, которое дошло до нас от эпохи Древнего царства. При царе Пепи I «азиаты, живущие на песке», то есть, вероятно, бедуины с юга Палестины, устроили один из своих обычных грабительских набегов на дельту, имея цель поселиться со своими стадами на прекрасных плодородных землях этого округа, что часто удавалось ливийским и семитским кочевникам в более поздние времена. В этом случае их было слишком много, чтобы их можно было прогнать обычными способами.

Поэтому Пепи решил созвать все военные силы, которые находились под его командованием. Организацию этой армии и управление ею он поручил не номарху и не казначею, хотя раньше эти чиновники всегда именовались «начальниками воинов», а выбрал для этого Уну, своего любимого верховного судью, который пользовался особым доверием фараона. Очевидно, номархи и казначеи, несмотря на то что носили военное звание, не имели подлинного опыта настоящей войны. Возможно, они водили войска против какого-нибудь восставшего племени в Нубии или против разбойников-троглодитов из Аравийской пустыни, но такое крупномасштабное предприятие было им не по силам, и энергичный доверенный человек, такой, как Уна, больше подходил для этой работы. Уна полностью оправдал доверие своего повелителя, как видно из отчета, который он сам оставил в своей гробнице [394].

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу