Пускай везде писать искусство совершенно,

Ты знаешь, что язык наш лучше несравненно.

Не собран из других, он древний коренной,

Исполнен всех красот, богатый сам собой;

В нем птичьих посвистов, протяжных нет напевов,

Ни звуков томных, ни диких уху ревов,

Какие слышатся в чужих языках нам,

Затем, что наш язык от них свободен сам.

При всем стремлении тогдашних немногих галицкорусских патриотов ввести в литературный обиход чистый русский язык, это была для них задача непосильная, так как литературных связей с Россией почти совершенно не было, почерпать образцы чистой русской речи было неоткуда. С другой же стороны, перевес польской культуры, к которой принадлежали и помещики, и высшие духовные лица края, и многие представители власти, был слишком силен. Галиция находилась на перепутьи, она протягивала руки к России, но оттуда помощи не было. Немножко всколыхнувшаяся русская жизнь опять была обречена на замирание или же должна была обратиться к живым источникам народной жизни. Действительно, в то время, когда в самой России уже создан был литературный язык Пушкина, Гоголя, Белинского, в Галиции писали так: «Воззрение Страшилища в Песте и Буде наступшаго месяцем мартом 1838 года во время разлития Дуная Сумеоном Феофил. Лисенецким Галициянином… в Мало-Русском языку изображенное». Такая литература была обречена на гибель, потому что у нее не было живых корней. Возвращение к народности, полонизация или литературное, но действительное объединение с Россией: таковы были три возможные пути развития. Однако, против ополячения именно и должна была бороться эта национальная литература; связь с Россией была разрушена разностью религиозных исповеданий. И так оставался один путь ближайшего единения с народной жизнью. В русской Малороссии, где народная жизнь сложилась с 1654 г. в процессе сильного взаимодействия с Великороссией и выработала общерусский уклад и общерусский литературный язык, этих условий не было. Но и здесь не было недостатка в энтузиастах народной речи, и возникала кое-какая литературная производительность на малорусском языке, дошедшая и до Галиции и давшая здесь новые побуждения.

В тридцатых годах 19-го века во Львовской униатской семинарии образуется кружок молодых патриотов, во главе которых стоят Маркиан, Шашкевич, Яков Головацкий и Иван Вагилевич. Они стремятся ввести народный язык в церковную проповедь, изучать народную словесность, собирать этнографический материал и т. д. Шашкевич был поэтом, и первые попытки возрождения русской народности в Галиции сводились к совершенно невинным одам и альманахам. Но правительство страны, относившееся в ту пору очень подозрительно к польскому национальному движению, не сочувствовало и всяким проявлениям русской народности. К тому же, в этой последней оно видело теперь опасный мост, по которому Россия может дойти до Галиции, и потому русского национального движения в Австрии боялись еще больше, чем польского. Последнее, по крайней мере, было после восстания 1830 года ярко враждебно русской государственности.

Церковь Львовского братства, строившаяся в конце XVI и начале XVII века.

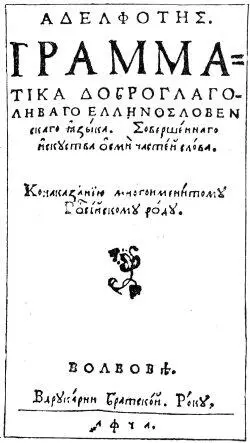

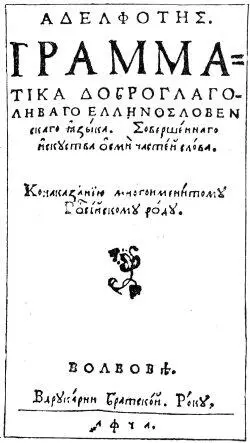

Греческо-русская грамматика 1591 года, составленная в Львовской братской школе.

Идеалы Шашкевича, который рано умер безвестным священником на скудно оплачиваемом приходе, осуществились только через много лет после его смерти. Другой из трех первых вождей галицко-русского возрождения, Вагилевич, перешел в польский лагерь и так же рано был утрачен для своего дела. Третий, Головацкий, собиратель народных песен Галицкой и Угорской Руси, встретил искреннюю и горячую поддержку со стороны московских ученых и, сблизившись с ними, стал отстаивать литературную связь Галицкой Руси с Россией. Судьба Шашкевича и Вагилевича свидетельствовала о том, что это был в ту пору единственно правильный путь для сохранения русской народности в Галиции, и потому несправедливы те огульные обвинения Головацкаго в «нравственной низости», угодничестве перед сильными и т. п., которые теперь проводятся в сочинениях современных политических противников того направления, какому служил Головацкий (напр., в очень пристрастной и тенденциозной «Истории украинского письменства» С. Ефремова). Так продолжалось до 1848 года, когда в Австрии вспыхнула революция. Русское население Галиции относилось к этому движению довольно пассивно, но поляки не могли не вспомнить о своих идеалах государственного возрождения. Поэтому, как признает и украинский историк М. С. Грушевский, «не без участия тогдашнего австрийского наместника Стадиона», вернее же, почти всецело по его инициативе, в Галиции делаются попытки противопоставить русское национальное возрождение польским стремлениям. Тот принцип: «divide et impera», которым руководилась австрийская политика в управлении разнохарактерным конгломератом народностей, нашел для себя особенно удачное применение. Стадион должен был уменьшить силы польского лагеря, выведя из него все русские элементы. С другой стороны, однако, нужно было оторвать эти элементы и от России, к которой, при содействии создавшегося в России славянофильского кружка, они все более тянули. Между тем, эти галицкo-русские элементы по своему происхождению родственные малорусскому населению Российской империи, могли представить притягательную силу и для развития центробежного стремления в Южной России. Этими тонкими политическими расчетами руководился австрийский наместник Галиции гр. Стадион, оказывая поддержку галицко-русскому «украинскому» обособлению от общерусского литературного языка и общения. При его содействии во Львове был учрежден «Главный русский совет» («Головна Рада руска»), который в первом же своем обращении к народу указывал на племенное единство «русского народа, говорящего одним языком и насчитывающего 15 миллионов, из коих два с половиной миллиона населяет галицкую землю». Обращение Совета взывало к пробуждению не только этих 2 ½ миллионов, но всех 15 миллионов, из чего явствовала его безусловно враждебная России политическая тенденция.

Читать дальше