Пробует восстать во имя своей национальной жизни и западная Русь, Галиция, Волынь и Подолия, но здесь движение оказалось слишком слабо и, неподдержанное Богданом Хмельницким, замерло. А с политическим разобщением между западной и восточной Малороссией пришел конец и энергичной деятельности братства. Мещанство в польских городах, вообще, беднеет, падает, теряет всякое культурное и политическое значение. Православное львовское мещанство подвергается общей участи, и под конец 17-го века уния почти уже не встречает здесь противников. В 1700 г. львовский епископ Иосиф Шумлянский открыто провозглашает введение ее в своей епархию. Духовенство приняло ее, как совершившийся факт. Львовское братство пробовало было оказать сопротивление, но мерами насилия его упорство было сломлено. Немного ранее уния была введена в Перемышльской епархии, а в 1711 г. на Волыни. К половине 18-го века присоединение православного населения Галиции и западной Малороссии к унии было уже закончено. Умственная жизнь в Галиции замерла.

Печать польского князя Владислава опольского, последнего галицкого князя. Надпись по латыни: Владислав Божьей милостью Опольской, Велюнской и Русской земли наследственный владетель. Владислав правил с 1372 по 1378 г. — под верховной властью венгерского короля. Затем король польский Людовик († 1382) назначил венгерских наместников и ввел венгерское войско. С 1387 года Галиция перешла окончательно к Польше.

Медаль, выбитая папой в память присоединена (yнии) в 1595 г. епископов Зарубежной Руси (епископы перед папой).

«Главным аргументом за унию служила надежда, что переход в унию избавит украинскую церковь и украинское духовенство от тех унижений, какие оно испытывало в католической Польше, но эти надежды не оправдались: уния не избавила украинское духовенство и его паству от притеснений и унижений, от жалкого прозябания>. (Проф. Михаил Грушевский. Очерк истории украинского народа. 1906). Малорусская литература в Галиции, и прежде выражавшаяся преимущественно в издании богослужебных и религиозных книг, теперь совсем прекращается. Только сборник песен религиозного содержания, изданный в Почаевском монастыре униатскими монахами-базилианами под названием «Богогласника», получил широкое распространение. Продолжала жить в народной среде, где теплилось национальное сознание, устная песня, сказка. Все, что поднимается над уровнем этой массы, говорит на панском (господском) языке, т. е. по-польски, а люди с духовным образованием пишут по-латыни. Униатское духовенство уже с трудом разбиралось и в церковных книгах, напечатанных кириллицей. Полная безнадежность царила среди людей, еще не забывших о своем русском происхождении. Когда по первому разделу Польши Галиция перешла в австрийские руки, нельзя было и думать об ее национальном возрождении. «Скорее Русь погибнет, чем мы достигнем чего-нибудь»: так писало одно из высших духовных лиц униатской церкви.

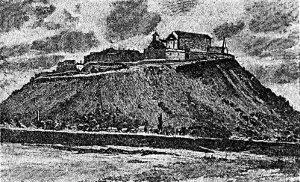

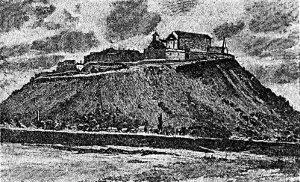

Мункачский замок — оплот православия в Закарпатской Руси.

Остановимся теперь на прошлом Угорской Руси. О нем известно довольно мало, так как заселение этой области русским племенем совершалось, главным образом, путем мирного распространения русских пастухов и пахарей в прикарпатских странах. По-видимому, никогда русские не составляли здесь какого-нибудь государства и не имели никакой общей организации. Шла речь лишь о том, кому владеть ими: Польше или Венгрии, и в продолжение нескольких столетий между этими государствами шла борьба за первенство, которая завершилась в конце 14-го века их окончательным размежеванием. Угорская Русь осталась за Венгрией, разделенная на несколько правительственных округов или комитетов. Галицкая Русь была присоединена к Польше, как королевство с государственным прошлым и с многочисленным, влиятельным и богатым боярским классом. Если это последнее ополячилось и приняло унию, то все это совершилось постепенно. Гораздо хуже оказалось положение русского народа в Венгрии. Подобно тому, как в немецких странах в средние века славянство не пользовалось никакими правами и было гонимым и презираемым племенем, так и в Венгрии оно представляло бесправную порабощенную крепостную массу. Здесь не было уже решительно никого, кто мог бы вступиться за русский народ, и даже духовенство должно было работать на господ. С Галицкой Русью угорская поддерживала только религиозную связь; национальная жизнь еле теплилась, и центрами ее явились монастыри, из которых один из древнейших и самый важный находился в городе Мункаче.

Читать дальше