В том, что автор ПВЛ в данном случае только обрабатывал, а то и прямо использовал уже существовавшие до него тексты, может служить упоминание апостола Павла в качестве учителя не «руси», что с такой страстностью защищал этот автор в сюжете о «преложении книг», а «немцев», т. е. латынян, пришедших «от Рима», по поводу которых в поучении после крещения Владимиру было сказано «не принимай же от латыне учения, их же учение развращено»и пр. [Ип., 100], заставляя полагать здесь интерполяцию антилатинской ревизии, возможность которой К. К. Висковатый допускал для Киева не ранее второй половины или конца XII в. [510]

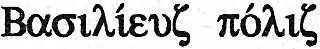

Не подвергая специальному критическому рассмотрению вопрос о действительном месте крещения Владимира, хочу здесь обратить внимание будущих исследователей на некоторые факты, которые необходимо иметь в виду. Обработчик «корсунской легенды», в котором легко обнаружить «киевлянина-краеведа» по излюбленным оборотам речи (напр., что «полата Володимеря[в Корсуни] воскрай церкви стоит и до сего дни»), местом крещения называет «церковь святой Софии»и протестует против мнения несведущих, что князь крестился в Киеве или же «в Василеве». Попытку Д. С. Лихачева истолковать последний топоним в качестве неправильно понятого одним из переписчиков термина «базилика», т. е. ‘церковь’ [511], вряд ли можно считать продуктивной. Учитывая значение, которое придавалось крещению князя росов и его беспрецедентной женитьбе на византийской принцессе (в первую очередь, получение Константинополем срочной военной помощи в виде десятитысячного корпуса росов), можно полагать, что обе церемонии (крещение князя и бракосочетание) имели место в центральном храме столицы империи, Цесареграде, что является точной калькой греческого «  » [512], который при последующей редактуре и превратился в «Василев». Последнее тем более вероятно, что поход исторического Владимира под Корсунь имел место спустя несколько лет после крещения.

» [512], который при последующей редактуре и превратился в «Василев». Последнее тем более вероятно, что поход исторического Владимира под Корсунь имел место спустя несколько лет после крещения.

Возвратив новообращенного Владимира в Киев, «краевед» не забыл выполнить предвозвещенную читателям ранее программу: низвержение Перуна, построение церкви св. Василия, крещение киевлян, не забыв и «дьявола», в рассказе о мучениках-варягах надеявшегося найти себе здесь жилище, поскольку «зде бо не суть учили апостоли, ни пророци прорекали»[Ип., 70], теперь же напоминавшего, что «зде бо мнехъ жилище имети, яко зде не суть учения апостольская»[Ип., 102]. Соответствующая версия о «низвержении кумиров» по образцу киевского сказания, похоже, была разработана и для Новгорода (на Волхове?), где главным действующим лицом выступал «Аким/Иоаким корсунянин» [513], точно так же спускающий идола Перуна вниз по течению реки.

Но если с идолами расправиться было сравнительно легко, то приходилось считаться с наличием у Владимира детей, оказывавшихся на положении внебрачных, причем если в статье 6488/980 г. у него показано 8 сыновей и две дочери [Ип., 67], то по второй версии сыновей оказывается уже 12 [Ип., 105], которых надлежало «развести» из Киева [514]. Насколько изложенное в тексте распределение «столов» соответствует представлениям первой четверти XII в., показывает тот факт, что Святополку Владимировичу достался г. Туров, где в конце XI в. находился другой Святополк, сын Изяслава Ярославича [Ип., 199 и 208]. Естественно, что исследователь не имеет права использовать эти перечни имен и распределение княжений в качестве исторического источника, не доказав предварительно их достоверность или хотя бы возможность данных княжений и не ссылаясь на «припоминания» поздних списков ПВЛ, как то делается до сих пор весьма часто. К тому же стоит помнить, что современник Владимира, Титмар из Мерзебурга, знает о наличии у него только трех сыновей, из которых один — Святополк — был женат на дочери Болеслава I Храброго [515].

Последняя часть повествования о Владимире столь же скудна фактами, как и две первые. Оставляя в стороне две новеллы из «печенежского цикла» (о юноше-кожемяке под 6501/993 т. и о знаменитом «белгородском киселе» под 6505/997 г.), связанные не столько с Владимиром, сколько с легендами о новопостроенных городах «по Десне, Устрьи, по Трубешеви, и по Суде, и по Стугне»[Ип., 106], главным здесь оказывается разорванный ими текст рассказа о построении «церкви святыя Богородица», предвосхищенного новеллой о мучениках-варягах. Он является продолжением рассказа о корсунском крещении, поскольку Владимир «поручивъ ю Настасу Корсунянину, и попы корсуньския пристави служити вь неи, вда ту все, еже бе взялъ в Корсуни, иконы, и съсуды церковныя, и кресты»[Ип., 106]. Этот рассказ, распространенный сведениями о «десятине», установлении праздника Преображения Господня, о нищелюбии Владимира, о любви к дружине (известная сентенция, что «яко серебромъ и златомъ не имамъналести дружины, а дружиною налезу сребро и злато»использована под 6583/1075 г. по поводу сокровищ Святослава Ярославича [Ип., 190]), о попытках изменения уголовного законодательства, оказывается итоговым для князя, после чего Владимиру остается только умереть, что и происходит 15.7.1015 г. во время подготовки похода на Ярослава.

Читать дальше

» [512], который при последующей редактуре и превратился в «Василев». Последнее тем более вероятно, что поход исторического Владимира под Корсунь имел место спустя несколько лет после крещения.

» [512], который при последующей редактуре и превратился в «Василев». Последнее тем более вероятно, что поход исторического Владимира под Корсунь имел место спустя несколько лет после крещения.