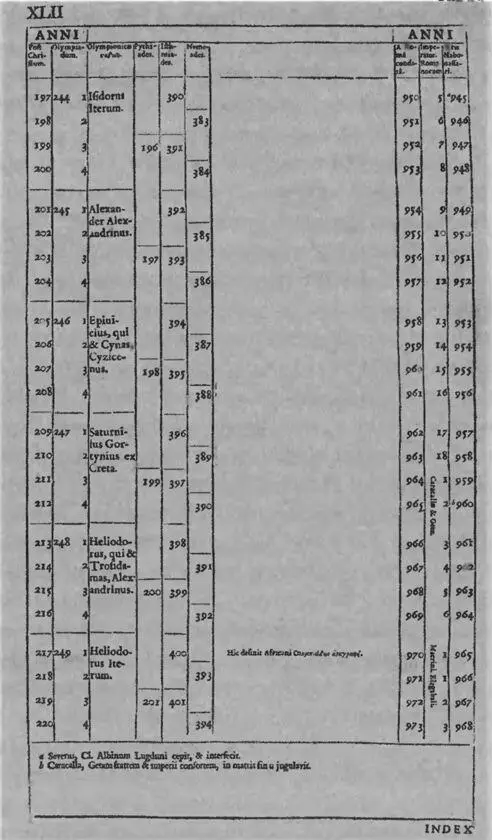

Последние десятилетия олимпийских игр вообще, судя по таблице Ллойда, никем не описаны. Складывается впечатление, что хронология олимпийских игр перевёрнута на 180 градусов. Т.е. конец переставлен в начало. Сначала, в глубокой, практически мифической древности об олимпиадах пишут много и подробно полдюжины авторов, появляется целое направление в поэзии, воспевающее чемпионов, направление скульптуры и живописи, целая идеология, а потом постепенно это всё тускнеет, тускнеет и, в конце концов, просто сходит на нет. Конец игр, как это ни странно, теряется во времени так же; как и начало.

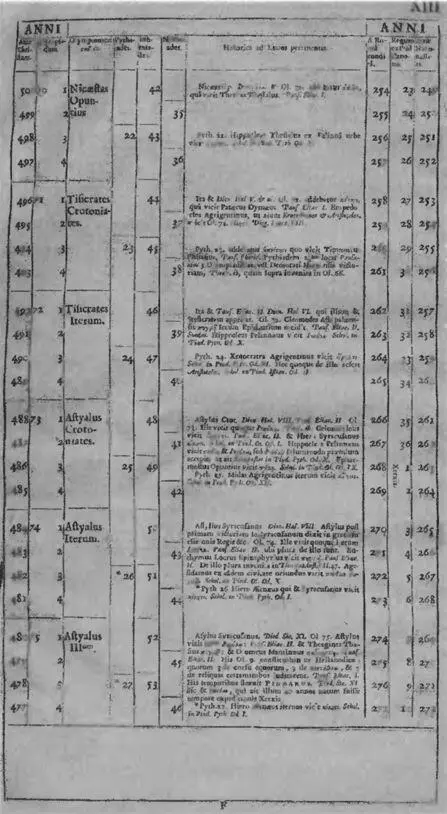

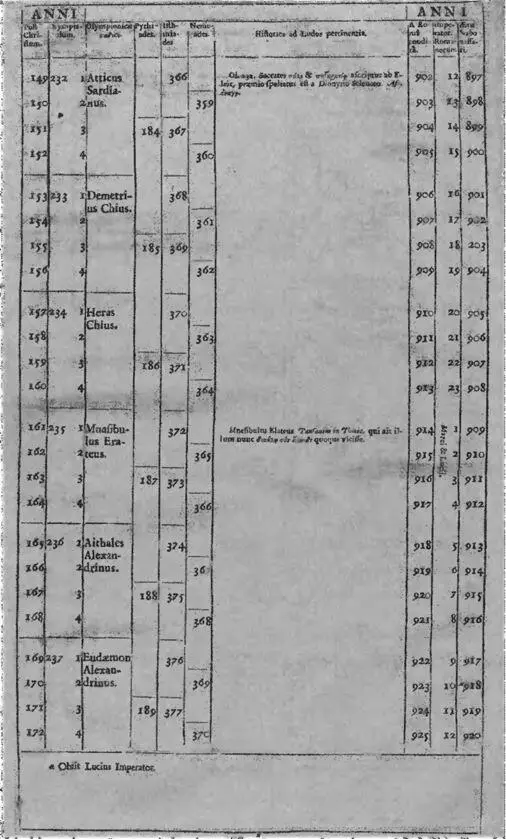

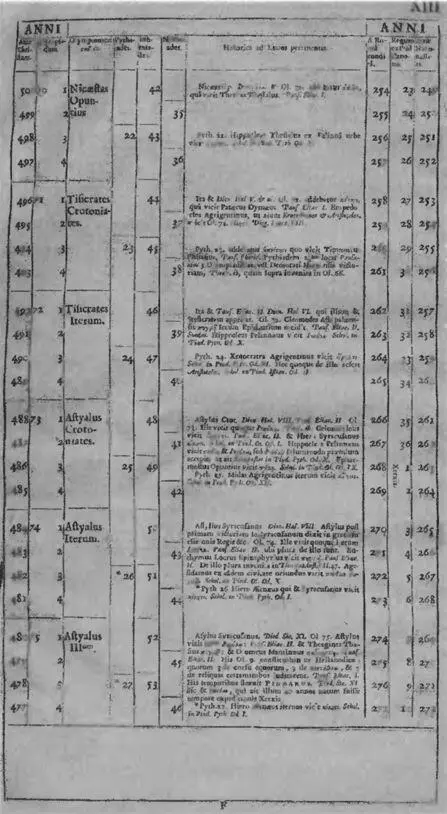

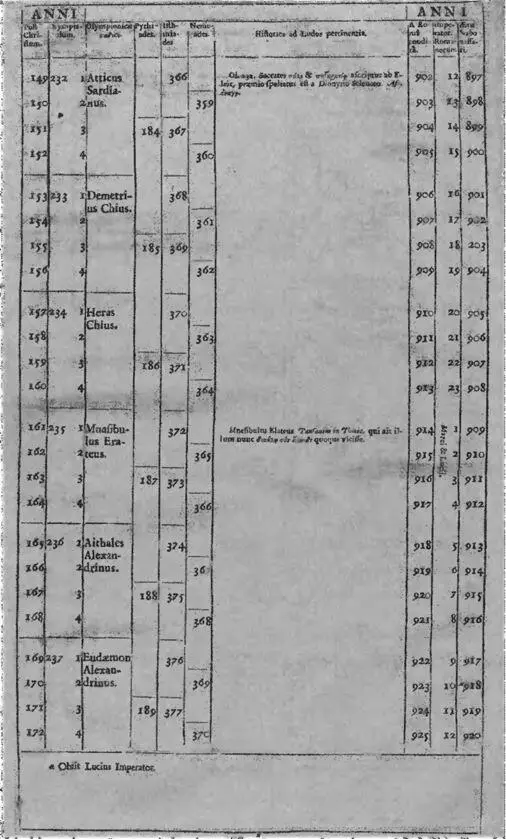

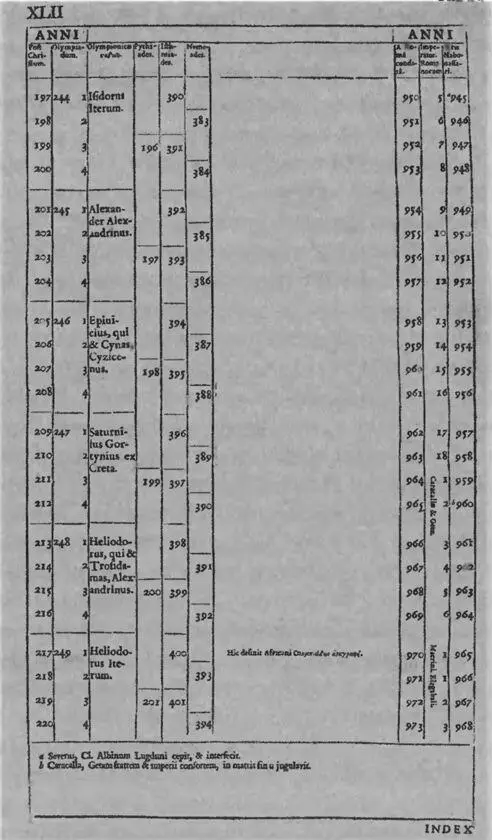

Три произвольные страницы таблиц Ллойда, описывающие игры от древности до последних их лет

13-я страница таблиц Ллойда, описывающая игры 5-го века до н.э. Столбец ссылок испещрён первоисточниками.

40-я страница таблиц Ллойда, описывающая период 149 – 172 гг. нашей эры, т.е. на 650 лет ближе к нам. Сведения в строках столбца ссылок гораздо более скудны.

Последняя страница таблиц Ллойда, описывающая период 197 – 220 гг. нашей эры, т.е. самые близкие к нам игры. Видим практически пустые строки. Т.е. об этих играх мы практически ничего не знаем.

Ну и в завершение, в очередной раз возвращаясь к применявшемуся методу определения конца олимпизма, нужно признать и ещё раз отметить, что длина олимпийской хронологической шкалы, строго говоря, неизвестна априори. Она вычислена исходя из ряда допущений, все из которых весьма спорны. Первое главное допущение это то, что мы знаем имена всех олимпийских чемпионов. Но это лишь предположение. Мы знаем некоторое количество имён, совершенно не будучи уверенными в том, что это полный перечень. Второе из двух основных допущений это то, что новые олимпийские чемпионы появлялись раз в четыре года, а внутри олимпиады (т.е. иные три года подряд) они появиться не могли. Это тоже лишь недоказанная гипотеза. Есть много оснований полагать, что это не так. Например, год подписания 30-летнего мирного договора между афинянами и спартанцами Павсаний определяет как третий год олимпиады, когда в беге победил Крисон из Гиммеры {7, том II, стр. 61}. Но в третий год олимпиады, согласно сегодня принятой концепции, никто не мог победить в беге. Соревнований не проводилось во «внутренние годы» олимпиад. Только в крайние. Крисон мог стать олимпийским чемпионом только в том случае, если игры были ежегодно. Кстати у Ллойда есть Крисон из Гиммеры. Он стоит как победитель 83-й олимпийской игры. Т.е. только он один создал четырёхлетнюю ячейку мировой истории. А сколько было остальных таких же атлетов? Раз, как мы видим, олимпийскими играми считались все игры внутри олимпиады, то число олимпийских лет, полученное умножением числа чемпионов на четыре, видимо, неверно. Длина олимпийской истории увеличена примерно вчетверо, а значит, дата конца олимпийских игр, рассчитанная Ллойдом неверна. Причём даже эту неверную дату умудрились исказить ещё больше те, кто учит нас хронологии.

Впрочем, допуская курьёз в попытке историков ответить на вопрос «Когда завершились игры?», нельзя исключать и холодный расчёт в канонизации более поздней даты, чем записано в первоисточнике. Дело в том, что 220-й год очень неудобен для традиционной версии истории. В этот год, как, впрочем, и вблизи него, не было ничего такого, что могло бы положить конец столь мощной традиции как олимпийские игры. Язычество в народе было в силе, императоры якобы были к христианам настроены воинственно, убивали их и преследовали. Ярких религиозных потрясений, к которым можно было бы привязать запрет игр, не нашли. Ближайший «удобный» в этом плане император-реформатор был Феодосий, вошедший в историю под номером один. Его и назначили «палачом» олимпиад. Правда, для этого конец игр пришлось оттянуть ближе к нам на пару столетий. Но это, в общем-то, пустяк, по сравнению с теми тысячелетиями, которые уже были приписаны олимпизму раньше.

Таким образом, мы поняли, как получились первая и последняя даты древнего олимпийского культа. Дата окончания была плодом очевидной ошибки – курьёза, а дата начала олимпиад – плодом вычислений сомнительной точности священника Юлия Африкана, подтверждённого не менее сомнительной точности астрономическим расчётом Иосифа Скалигера. Между этими датами лежит отрезок времени, наполненный именами мифических персонажей, которые, вероятно, действительно когда-то жили, боролись и побеждали на спортивных аренах, но где и когда это происходило, сказать сегодня крайне трудно. Так что не стоит переоценивать тот фундамент, на котором основано наше сегодняшнее представление об истории олимпийских игр и олимпиад. Этот фундамент хлипок и нуждается в существенной ревизии.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу