Н. Рычков устанавливает важную закономерность строения речных долин Приуралья, отмечая их неравносклонность. По его наблюдениям, "все реки, выходящие вершинами своими с полуденной (южной. — А. Ч.) страны Оренбургской губернии и стремящиеся на полночь (север. — А. Ч.), протекают большею частью подле гор. Берега, на восток лежащие, бывают обыкновенно исполнены крутыми и притом лесистыми горами, а те, кои лежат на западную сторону, суть пология и ровные места так, что воды, весной разливающиеся, наводняя оные, производят тут приятные луга" (19). Причины этого явления, вызванного вращением Земли, были установлены в 1857 году российским ученым Карлом Бэром, а в пределах Оренбургского края подробно изучены в начале XX века С. С. Неуструевым.

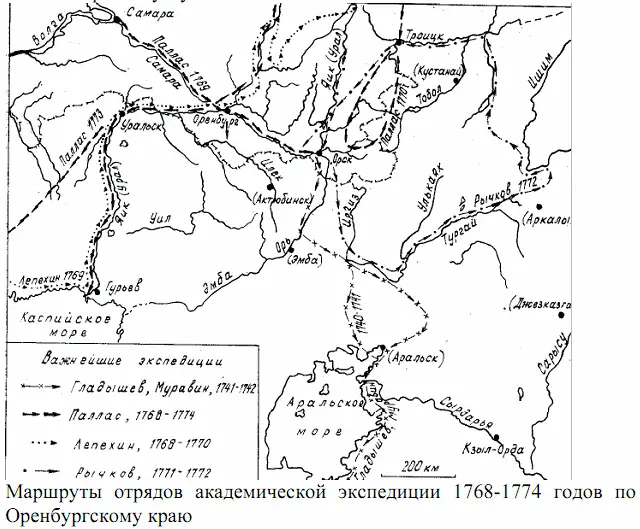

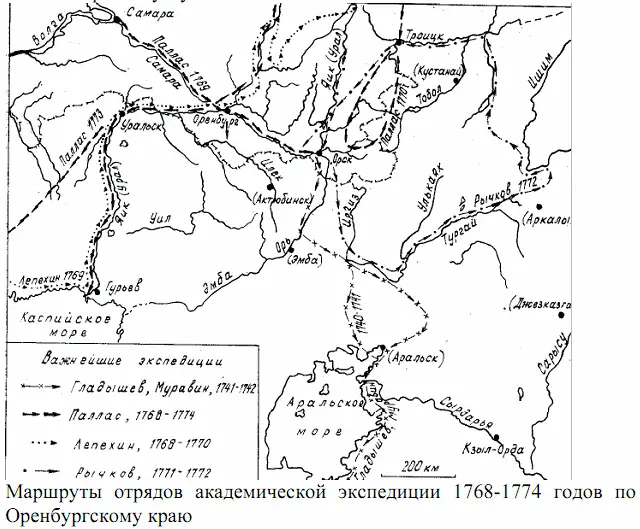

В апреле 1771 года Николай Рычков вместе со своим братом Андреем участвует в походе в казахскую степь по маршруту Орск — горы Улутау (запад современной Джезказганской области) — /крепость Усть-Уйская (на слиянии рек Уй и Тобол). Это путешествие длилось около двух месяцев и состояло из непрерывных изнурительных переходов. Свои наблюдения во время похода Николай Рычков описал в "Дневных записках путешествия капитана Рычкова в Киргиз-Кайсацкой степи", изданных в 1772 году, объемом в 102 страницы.

Путь отряда проходил из Орска на юго-восток, к рекам Иргиз и Улькаяк (см. рис. 4). Н. Рычков отмечает полное безлесие и сухость тургайских степей. В записках путешественника содержится немало сведений о горных породах и полезных ископаемых края. В бассейне реки Камышлы он обнаруживает золото и мощные залежи мрамора, который, по его словам, "не уступает белому мрамору, находящемуся в Италии в горах тоя земли"(20). Н. Рычков описывает месторождение гипса в горах Улутау.

Интересные сведения собрал ученый о реках и озерах Тургайской равнины, впервые отметив характерные черты речной сети этого края. Любопытно описание реки Иргиз, которая "достойна примечания в рассуждении течения своего; ибо она по большей части течет так же озерами, как и река Камышла, коя, инде скрываясь в землю, составляет источники, подобные озерам. Такого свойства почти все реки, находящиеся в сей части степи" (21).

Во время своего тургайского путешествия, несмотря на быстроту передвижения, Рычков успевает проводить наблюдения за растительностью и животным миром. Он отмечает обилие кабанов в пойме реки Ори, видит "величие стада сайгаков" вблизи реки Кайраклы.

Примечательно сообщение Н. Рычкова о том, что к северу от реки Улькаяк в Аракарагайском бору обитало "множество медведей и лисиц". Оно интересно тем, что ныне в бассейнах Улькаяка, Иргиза и Тургая сосновые боры отсутствуют, сохранилось лишь название одной из речки — "Карагай" — сосна. Еще более удивительно обитание в этих краях в прошлом медведей. Правда, следует уточнить, какой именно Аракарагайский бор имел в виду Н. Рычков. Крупный лесной массив с таким названием сейчас известен к востоку от г. Кустаная.

Труды Николая Рычкова по своему научному уровню практически не уступают известным сочинениям Палласа и Лепехина, хотя он и не имел специального естественного образования. Это может быть объяснено не только его личными способностями, но и влиянием отца, Петра Ивановича Рычкова.

К сожалению, научная деятельность Н. П. Рычкова закончилась в 1771 году. Он был назначен главным директором Ах-тубских шелковых заводов близ Астрахани и до конца своей жизни больше не возвращался к исследовательской работе.

Академические экспедиции 1768–1774 годов выяснили, что к востоку от средней и нижней Волги и к юго-востоку от Уральских гор расстилается обширная пустынно-степная равнина, принадлежащая бессточным бассейнам Каспийского и Аральского морей. Путешественники обнаружили здесь бесчисленное количество озер разной величины и установили резкое отличие природы этого края от природы Европейской России. Всех исследователей поражала перемена ландшафта. Вместо густотравных степей с тучными черноземами они увидели обширные глинистые солонцово-солончаковые полупустыни с редкой растительностью, острова песчаных барханов в дельтах древних рек. Путешественники отметили обилие соли в почвах и водах края. Они обратили внимание, что большая часть озер и даже некоторые реки имеют соленую или горько-соленую воду. Из Приуральских степей и прикаспийских полупустынь путешественники вывезли огромное количество ранее неизвестных растений и животных. Но, оценив своеобразие степной природы, никто из участников академических отрядов не составил общего географического очерка края, какой дал П. И. Рычков, и никто, кроме Палласа, не установил общие закономерности формирования местных ландшафтов.

Читать дальше

![П Джунковский - В глубь веков [Таинственные приключения европейцев сто тысяч лет тому назад. В дали времен. Том III]](/books/31262/p-dzhunkovskij-v-glub-vekov-tainstvennye-priklyuche-thumb.webp)

![Цаньцзянь Ли Дэ Ню - Проклятие Степей Кровавой Резни [ЛП]](/books/435457/canczyan-li-de-nyu-proklyatie-stepej-krovavoj-rezni-thumb.webp)